こちらの記事はプロモーションを含みます。

このページが公開されるのはクリスマス後になりますが、書いているのは25日です。昨日クリスマスイブには、いつもいくカラオケとライブのお店でクリスマス会があり、参加してわちゃわちゃとしました。

ただ、現在独身で一人住まいなので、どこか寂しくはあります。

今回、新しい試みとして、自身のYouTubeチャンネルにて、オリジナル曲を流すと同時に、解説を入れるという動画を作ってみました。以前に一度だけ出していますが、そのときは再生数は伸びませんでしたね。

「マジックカーペット」という曲は、不思議な経緯でできた曲です。

私がDTMを始めた当初に、掲示板で「誰か作詞してくれる人いませんか?」と書いたところ、「はらぴょん」さんという同い年の男性の方が作詞を申し出てくれ、その人と20曲ほど作品を作りました。

まだ動画ではアップしていませんが「ひなたぼっこ」という、ある音楽サイトでヒットした曲も彼の作詞になります。

「魔法のじゅうたん」という歌詞をもらい、それに曲をつけました。その曲はバラードのしっとりした曲でしたね。

その曲の歌詞を英訳して、華やかな感じのアップテンポのポップスに仕上げたのが「マジックカーペット」になります。私がボーカルしています。

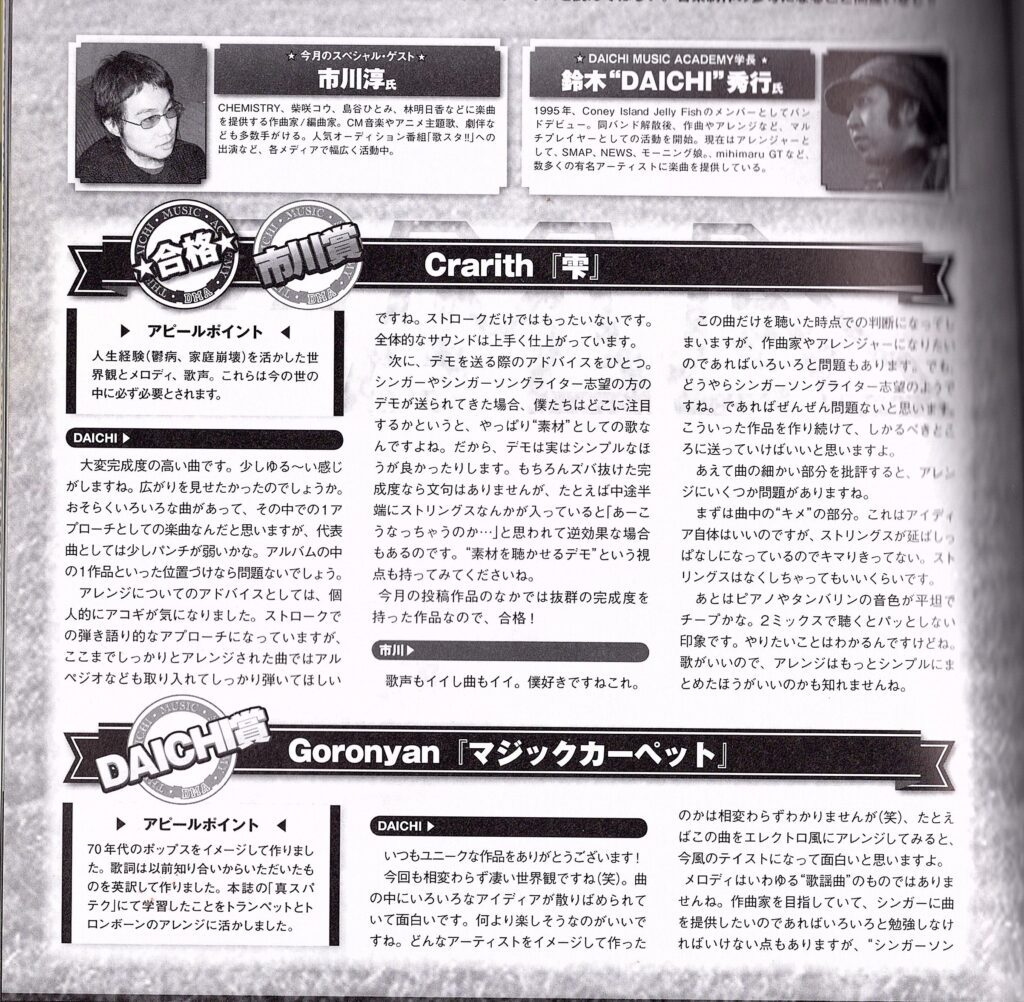

DTMマガジンの2008年3月号で、応募した作品を批評するページで、この曲で賞をもらいました。賞品はありませんでしたが。雑誌に掲載されるということだけで、物凄く励みになったことを覚えています。

さらに、その曲の歌詞を、10代の女性目線で私が書き、アップしたのが、こちらの曲になります。

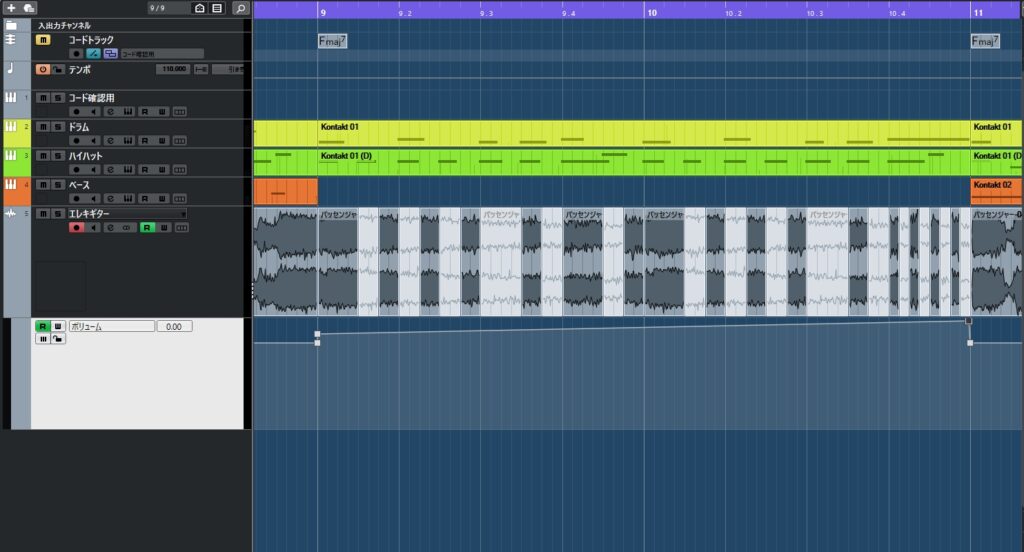

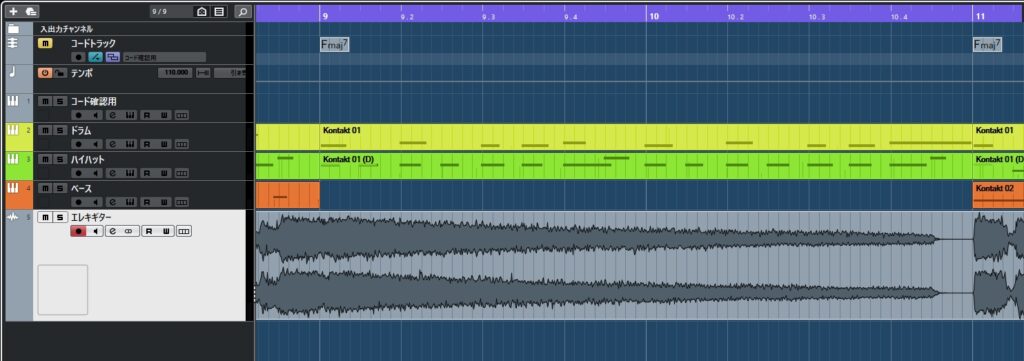

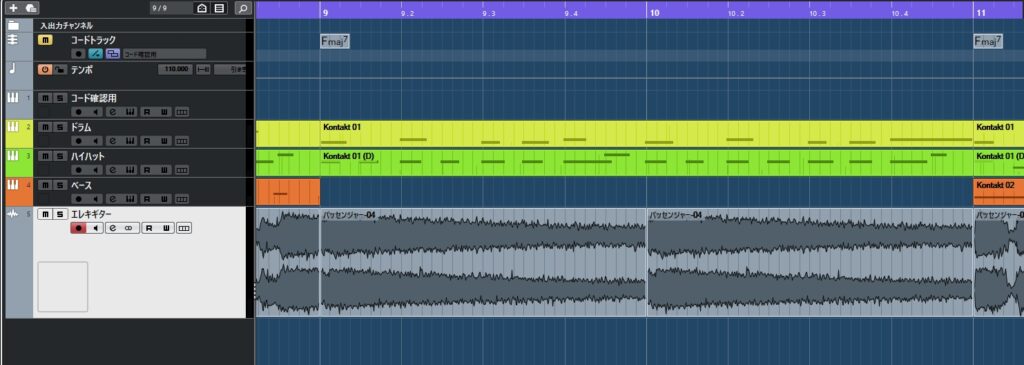

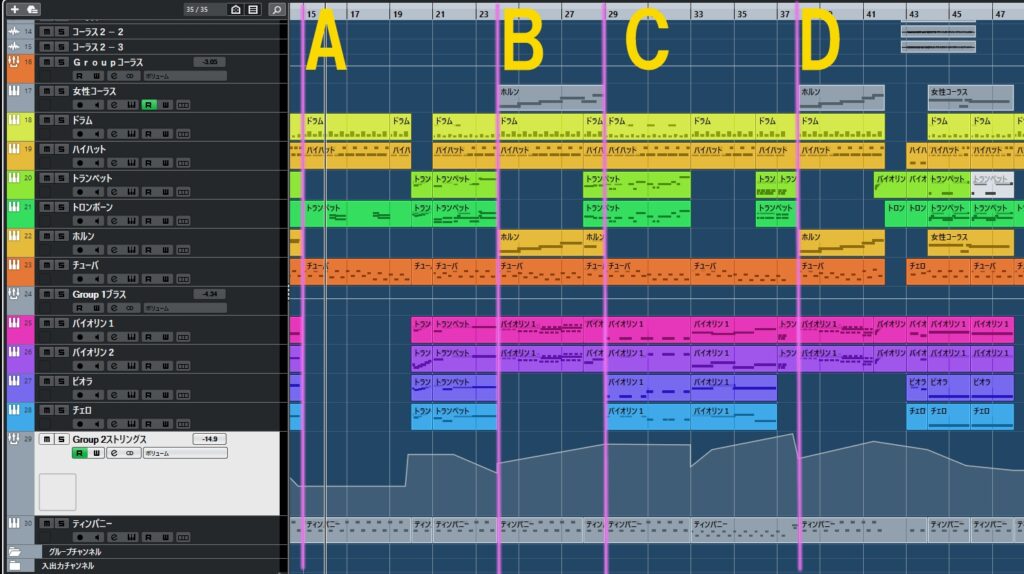

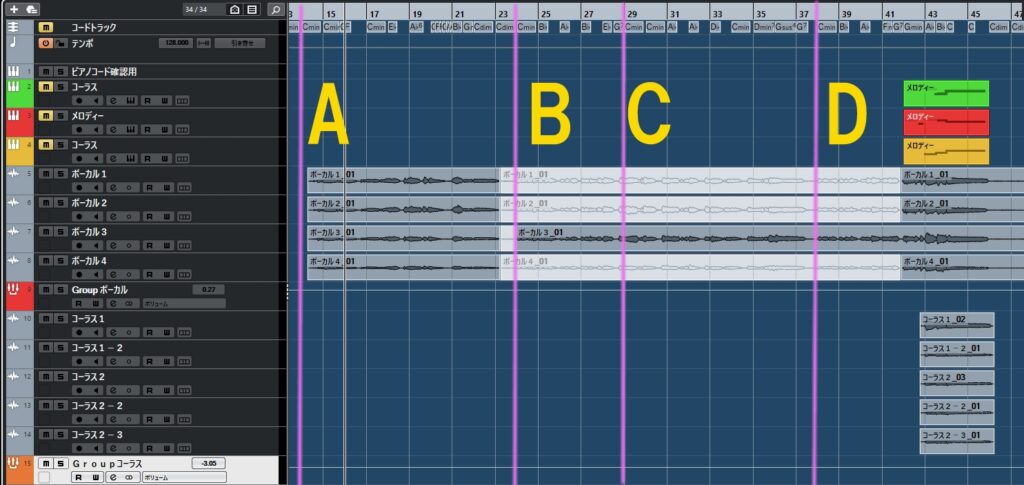

曲の解説はだいたい動画で解説していますが、

「ガンダーラ」「銀河鉄道999」「ビューティフルネーム」でお馴染みのゴダイゴのサウンドを意識して作りました。

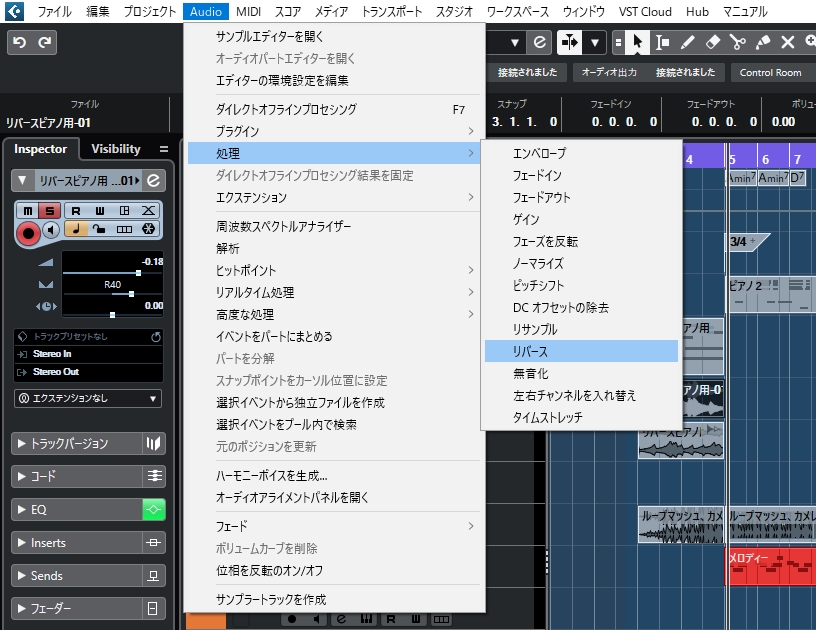

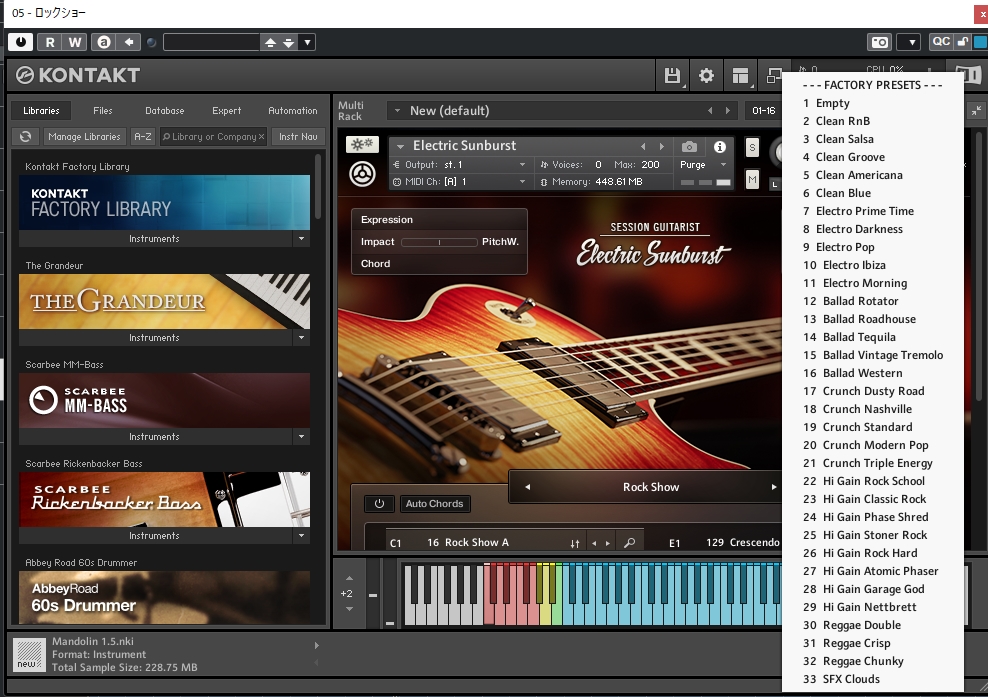

ドラムに、ベース、アコギ、オルガン、シンセパッドに、トランペットとトロンボーンのブラスを入れています。

トランペットとトロンボーンの音は、ハリオンソニックの音です。結構いい音なると思いませんか?

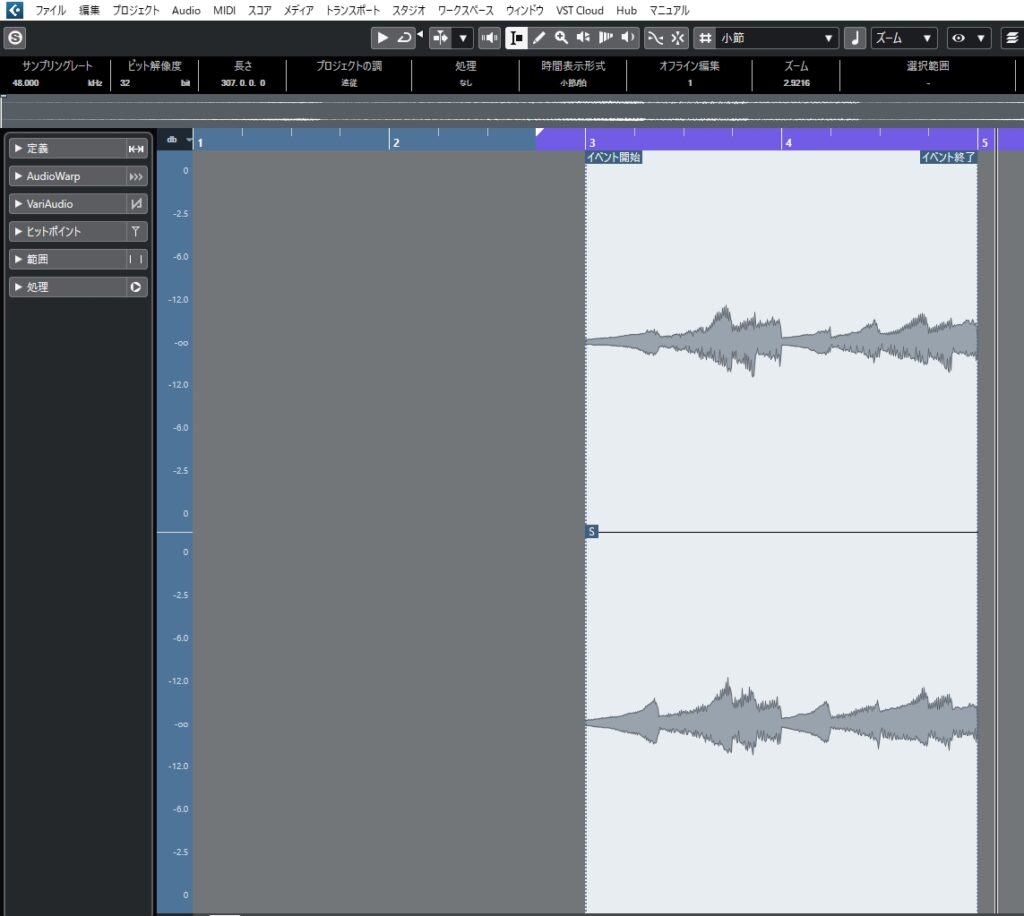

なお、動画ですが、パソコン画面を動画でキャプチャーするソフト、Bandicamを使用しています。

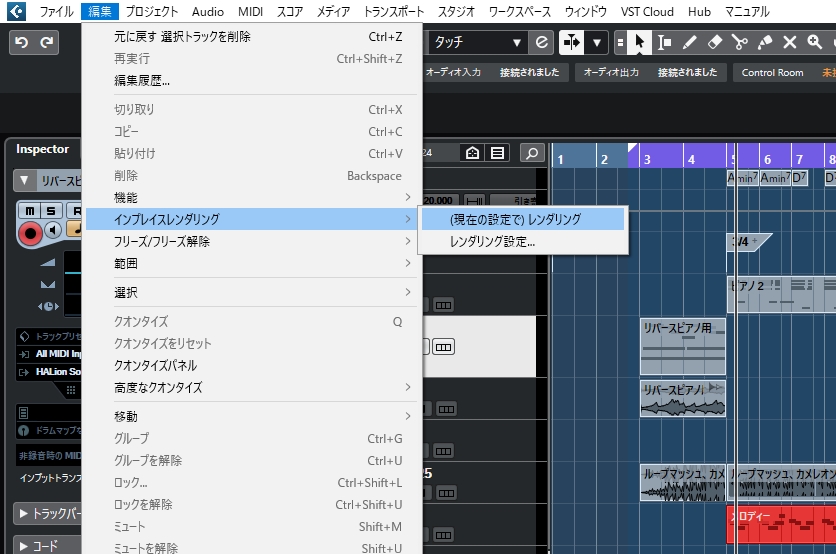

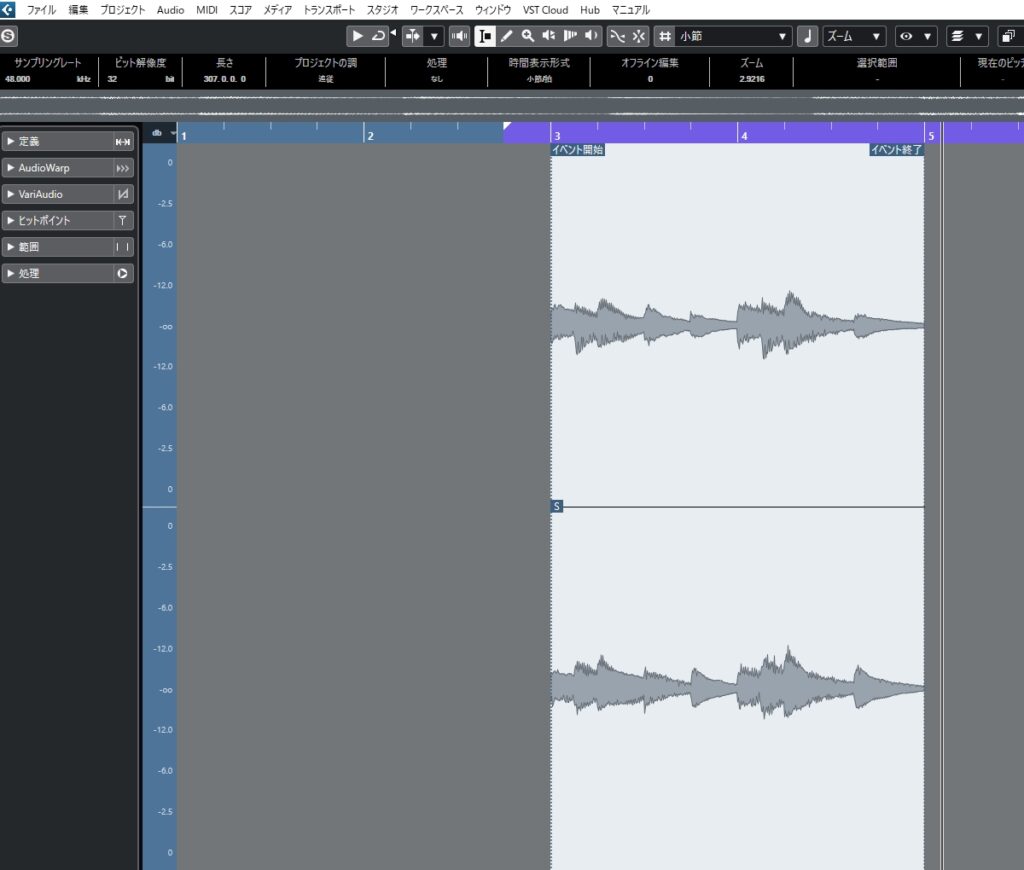

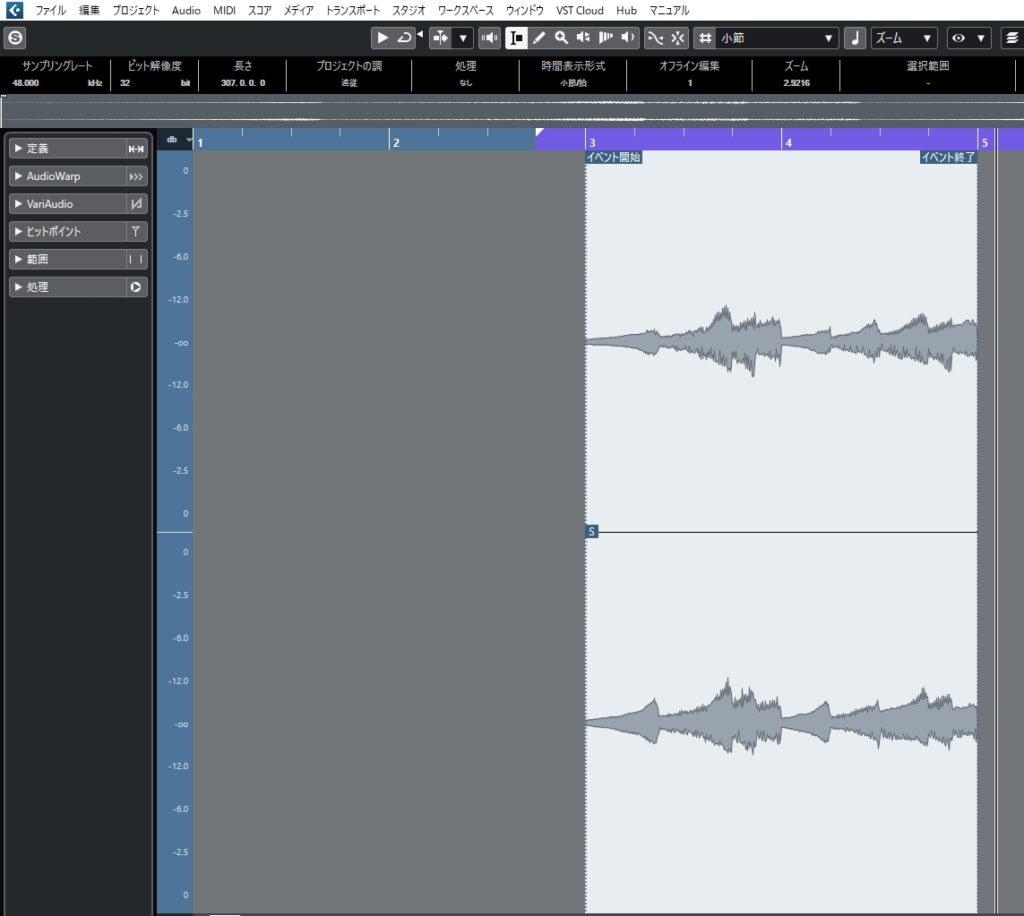

インターネット画面では、動画と音声までクリアに保存されますが、DAWソフトを使用したケースでは、現状では音声が保存できません。少なくともCubaseというソフトではできないですが、他のソフトの場合は調べておりません。

問い合わせたところ、Voice meeterという外国のソフトを使うことで改善されると分かり、無料ダウンロードしましたが、私の場合、うまく動作しませんでした。

そこにまた問い合わせたのですが、有料でメンバーサイトに登録する必要があったため、また英語でやりとりしているため、また必ずうまくいくと保障されていないこともあり、そこで進むのをやめたことになります。

ですので、こちらの動画はBandicamで画面動画保存したものと、音声データを、動画編集ソフトでミックスさせています。

こういう動画でしたら、現状で作れますが、音楽関係のソフトのマニュアル的な動画だと、何か対策が必要にはなってきます。

ただ、音声を録画する必要のないパソコンソフトのチュートリアル動画でしたら、Bandicamと、動画編集ソフトで、バンバン作成できますね。

繰り返しますが、インターネットの動画は、画像も音もクリアに録画できます。私はBandicamをダウンロードしてよかったと思っています。無料ダウンロードで、試してみてから、本格的な゛性能へアップグレードしてみてはどうでしょうか?

今、なんとか音楽で生計を立てるという目標に向けて動きつつあります。2022年12月25日現在の私の成績表を上げておきます。

ココナラ=作曲、編曲の仕事2022年7月開始、累計売上約7万円

ブログ=アフィリエイト広告による収入2022年10月1日開始、毎日更新、まだ売上なし

オーディオストック=音楽素材、BGM、歌もの曲の販売2022年8月4日開始、売れたのは2曲、120円ほど

YouTube=2011年6月18日、初回動画アップ、まだ収益化されていない

YouTubeのみ11年も前からやっていますが、広告による収益化の条件が途中で厳しくなったこともあり、今は収益化されていません。

ただ、いろんな試みをすることで収益化に向けて動いている状況です。

好きなことで食べていく、というのは、簡単なことではありません。吉本の漫才をする人でも、バイトしながら、漫才をして、電気や水道を止められた、というのもテレビで聞きます。

「諦めなければ夢は叶う」という、言葉、有名人で口にする人は多いです。

有名人は、諦めなかったから成功してその場に立っています。逆に、成功しなかった人は諦めた人なのでしょう。

でも、諦めなければ夢が必ず叶う、ということは証明はできないような気がします。私はその言葉は言えません。

また、夢が叶ったのは努力もありますが、その他に、運がうまく自分の方に吹いてくれた、というのもあるのかもしれません。

まだ成功は何もしていない自分ではありますが、夢という目標を見ている自分は、どこか幸せでいたりします。そういう意味もあり、一生成功しなくても、諦めないと思います。また努力したことを悔いることもないでしょう。