この記事にはプロモーションが含まれます。

最近YouTubeの動画を頻繁に上げたりしていますが、理由は、作曲編曲の仕事をしているココナラで、久しぶりに案件を消化してする仕事がなくなったことが理由です。

そういうときは、YouTubeの動画作りをしていたりします。ショート動画作ったり、AI動画も始めたりしていますが、今回はオススメに出てきた作曲家の方の動画を見て、「コンペには参加するな」というところで、激しく同感しましたので、紹介させていだきました。

JASRAC公式チャンネルの動画になります。私はまだ世の中にある程度知られる曲というものを、ゲーム音楽で採用された「灯(ともしび)」以外にはほとんど出せていない状態ですので、JASRACに登録はまだしておりません。

透ch(トオルチャン)さんという作曲家が、ヒット曲を出さなくても作曲編曲で食べていく方法、というのを説明されているので、とても興味深く拝見させていただきました。一年前の動画になります。

「ヒット曲を出さなくてもクリエーターとして食べていく方法」というタイトルの動画でした。

1何かの交流会には積極的に参加する

今やネットでのやりとりだけで曲作りなどの打合せができてしまう世の中です。そういう私もココナラにて作曲や編曲の仕事をするときは、相手がどんな人なのか、基本的にはほとんど情報がない中でやりとりしています。

でも作曲家の人が言うのは、ネットでのコミュニケーションよりリアルなコミュニケーションでやりとりする。飲み会に参加するなど、交流により仕事をもらうことも多いとのことです。

異業種の話にはなりますが、私は普段本職は造園業の人の手伝いをしている状況ですが、親方も商工会議所の交流会とかに参加することにより仕事をもらうこともあると聞きました。

コミュニケーションって大切ですね。最近私事ではありますが、音楽関係で親交があった人とのトラブルがあり、いろいろ悩んでいます。私自身は自分は間違いではないと信じていますが、世の中の人が客観的に事象を把握した場合、どう思うのかは分かりません。私が悪いと感じる人もいるかとは思います。

コミュニケーションは難しいことでもあると、最近痛切に思います。

交流会と言えば、以前このブログでも書きましたが、ある作詞家の方の招待で、作詞家の集いに参加したことがありました。私としてはまだそこから何か新しい何かにつなぐ成果は出してませんが、人との交流が何か新しい一歩を踏み出す結果になるという言葉は重みがあります。

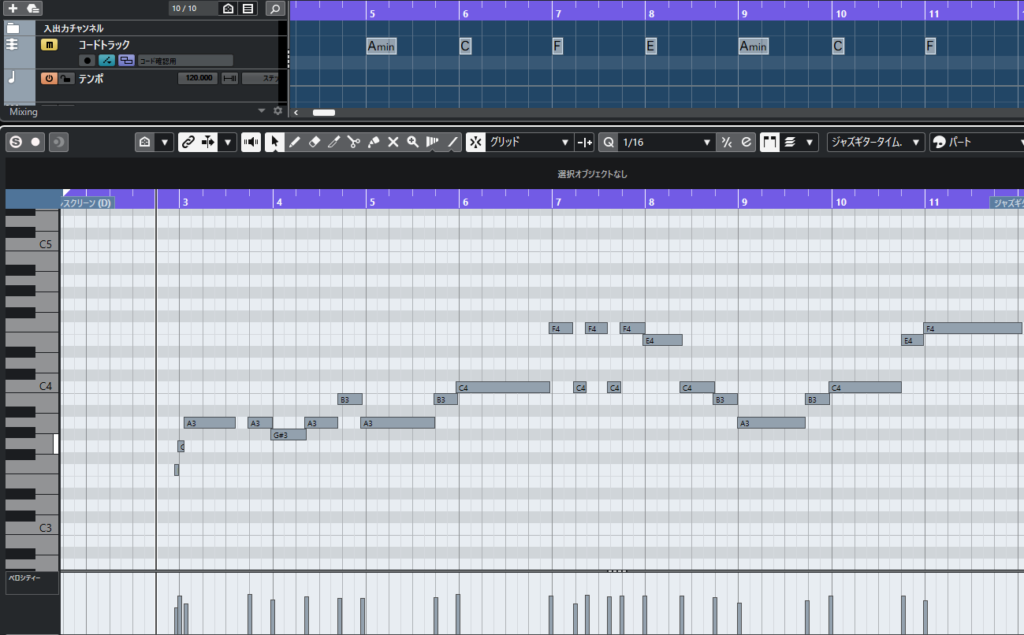

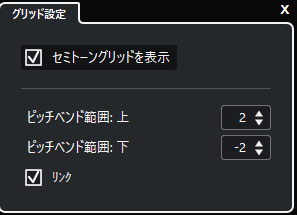

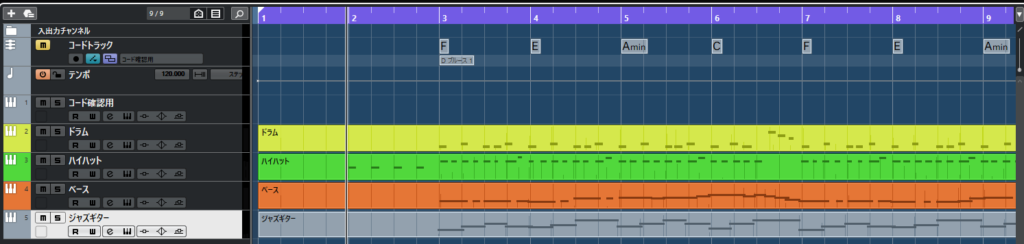

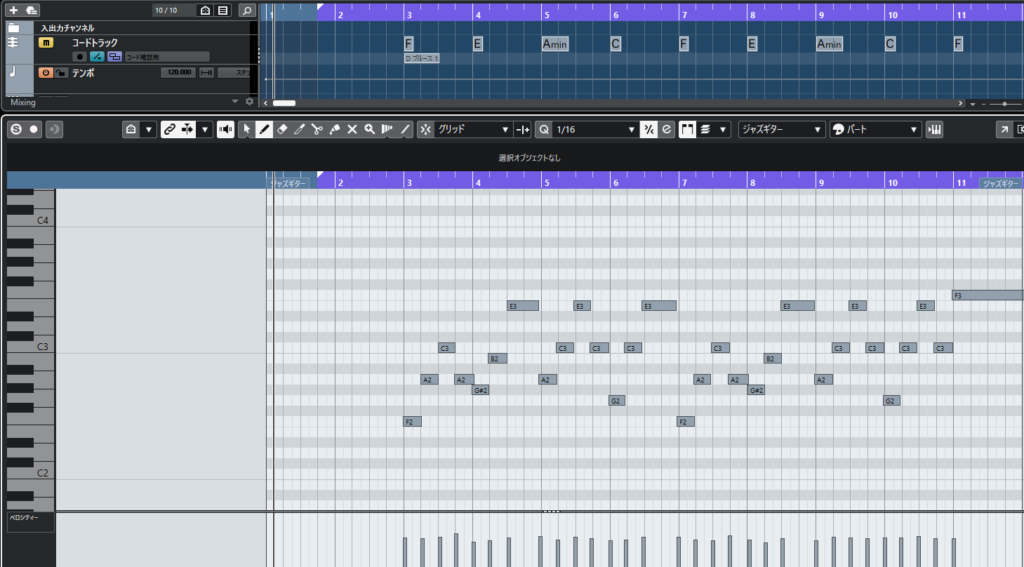

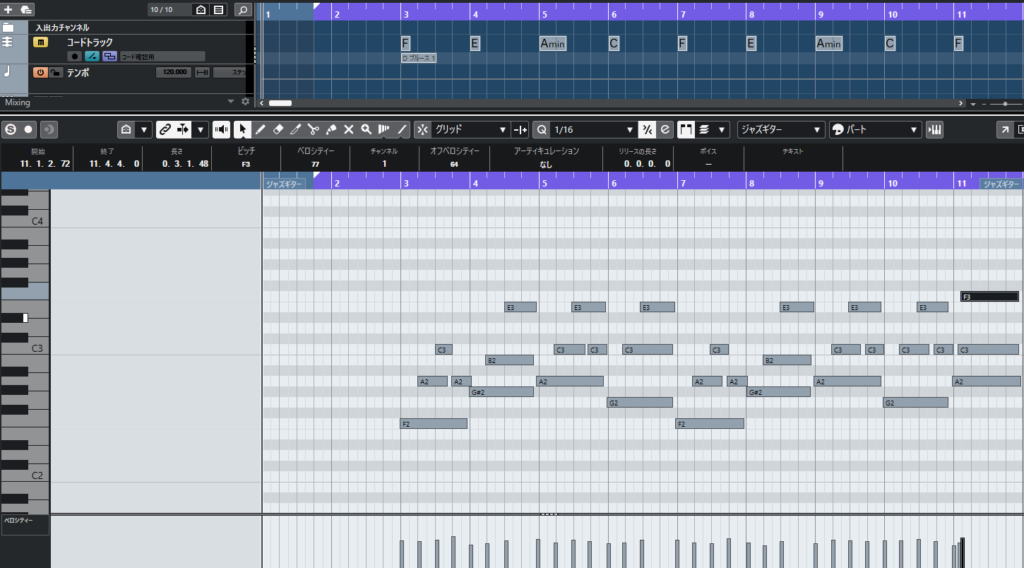

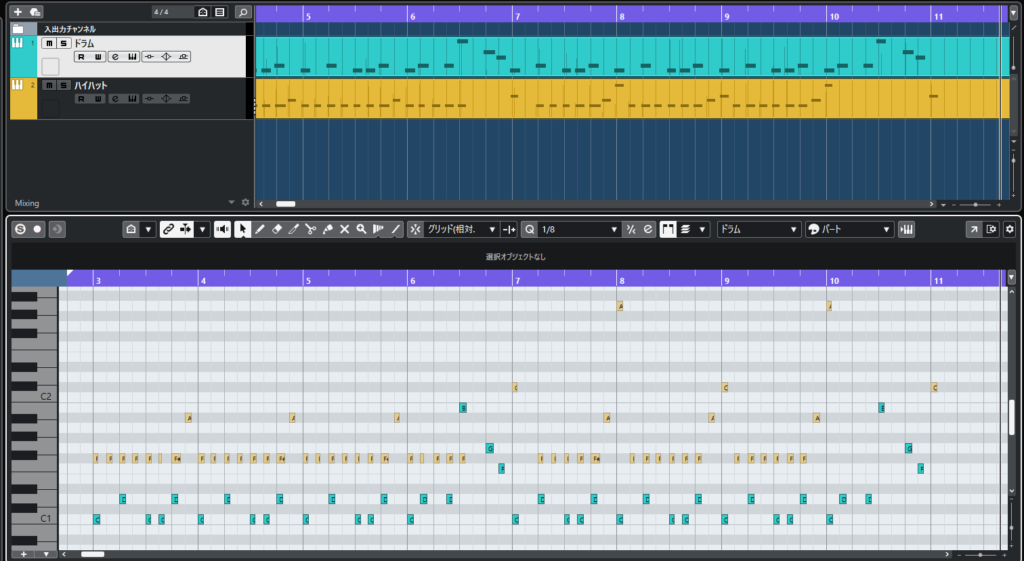

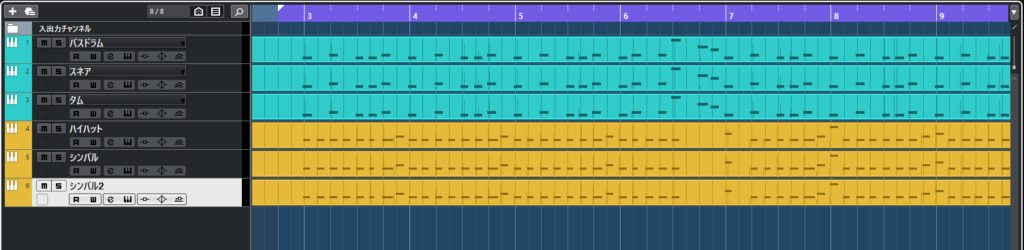

2はやりの音楽、ソフト音源は好みじゃなくても入れておく

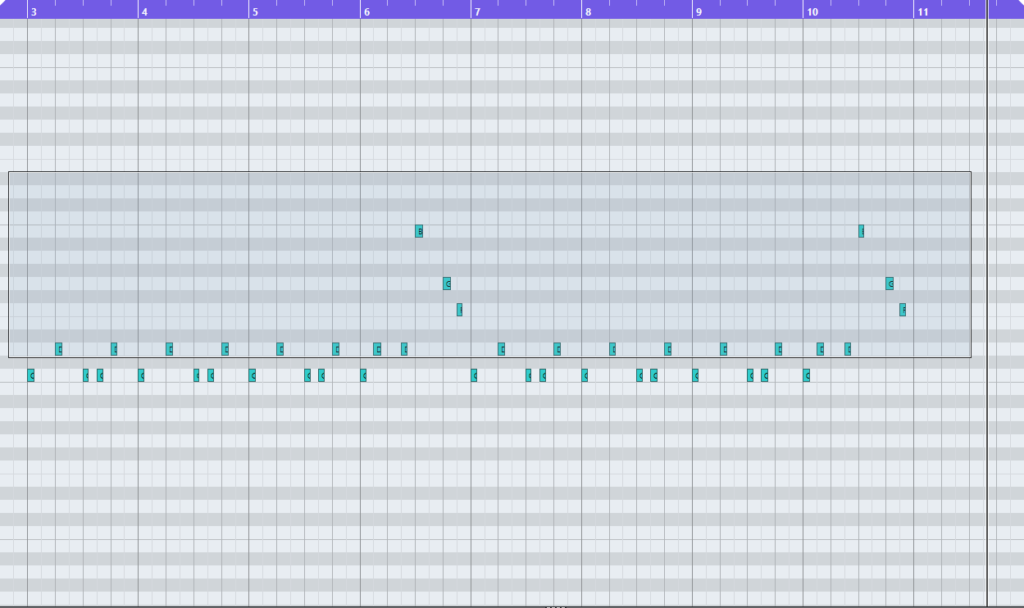

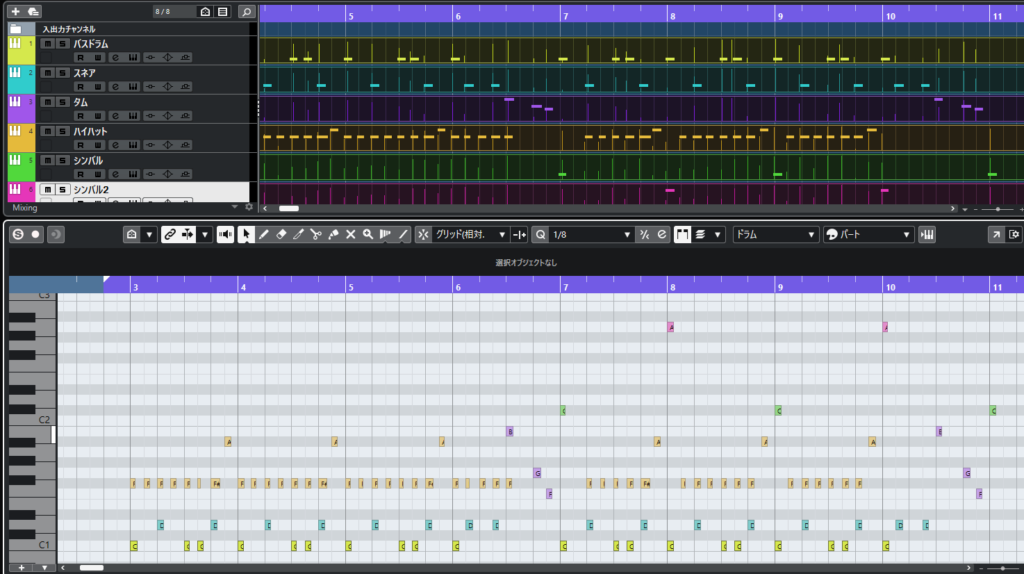

よく使われるフレーズはどんなものがあるのか押さえることと、楽器ごとによく使われるフレーズが違うので、そのあたりも学習しておく、と動画では説明されています。

私も最近ヒットしている曲を聴くときに、ドラムがどんなパターンなのか、またAメロ、Bメロ、サビ、の構成がフルコーラスでどんな風になっているのか、などいろいろ気にして聴くようにしています。

何度も聴いていると、ここでブラスがこういうフレーズを鳴らしているとか、頭で覚えるようになり、それは浮かんでくる編曲にもいかされたりします。

流行りの音源を絶えず購入するような金銭的なゆとりが私にはありませんが、お金の余裕があったときに、Native Instruments社のCompleteがコスパよくて、何でもそろっているのでいいよと、当時のDTMの先生にすすめられて、それは今でもよく使わせていただいています。いろんなソフトが入ったバンドルと言われるものです。総額8万円ぐらいだったかな? はっきりとは覚えていません。

3クライアントに自分の音楽性を押し付けない

ココナラで、作曲や編曲をさせてもらった数は、合計100曲を超えました。ただ、その中にはクライアントさんからダメという理由でキャンセルされた曲も数のうちに入っています。

依頼者は、依頼者が望む楽曲をほしいと思っていますので、自分はこっちの方がかっこいいと思っても、それは提案程度にして、最終的には依頼者がいいと思う曲にもっていくこと、これは重要ですね。

お金を出すのはクライアントの方ですから、決定権はクライアントにあるべきです。これは作曲編曲に限らず、あらゆる世界の受注に共通することだと思います。

以前、私は新築の家の現場監督をしていたりしますが、家のデザインをするとき、お客様によって様々な要望を出してきて、プランを考えるのが時間がかかる、なんていう話を設計の人から聞かされたこともありますが、お金を出すお客様の判断が一番の決定権を持つと言えます。

4クライアントの言うことを真に受け過ぎない

クライアントは高い確率で音楽を作っていない方であるケースが多いとのことで、もっと激しい曲、とクライアントが要望しても、それはメタルのような曲でなく、80年代のロックだったりする、そのあたりは文字通り受け止めるのではなく、この人だったらこういうジャンルの曲のことを求めているのではないか、と予想すること、が大切と言っています。

私も、ココナラで最近の流行りのラップの曲集の動画を参考曲として聴かされ、それでアレンジしたのですが、歌詞のイメージと違うと、即刻キャンセル申請をされたことがあります。

歌詞では、子供に対して大人が歌いかける歌詞だったため、参考曲のラップの曲の一つを目指して作ったのは、失敗だったと反省しています。

5近い業種の活動をしてみる

音楽にひもづいているものとして、ミュージックビデオの映像制作なんかもしてみる、と動画では言っています。

私もYouTube動画で、自分のオリジナル曲を出してから10年以上になりますが、ミュージックビデオ作成は、本当に時間がたつのを忘れるほど熱中してしまいますね。

でもまだ、私は他の人の動画を作るほどの技術が自分にはないと思っていますので、まだ仕事としては考えていませんが、仮に今の本業をやめることがあった場合には、そういう仕事もすることを考えてみるという選択もあるのかもしれません。

最近AIによる動画生成サービス「Magic Light AI」を知ることがあり、ある程度のものを作るには有料プランに入る必要がありますが、使い出しました。このことにつきましては、また改めてプログにて発信したいと考えております。

有料プランの一番安い金額のものだと一か月で1000円から2000円の間ぐらいの金額で利用できます。クレジットがあり、それで3曲分のMVに使える動画を生成しました。次に使用するのは一か月先になります。払う金額が多ければ、もっとどんどん作れるようになりますが、今は払える範囲で楽しみます。

上記の動画ですが、一番最初の動画を作ったときに、サービスの進行状況が把握できたため、二番目の動画では、あらかじめある一定数のシーンを考え、物語を作っていくように、このシーンでは誰が出てきて、こんなセリフを言う、とか考えました。

今から25年ほど前、西暦2000年あたりに、私は小説を書いたりしていて、自費出版もしたことがあります。ブログに限らず、私は文章を書くことが好きで、全く苦になりません。書いていると楽しいです。

作曲家の動画の内容に戻ります。「Google広告」というのも、プロモーション活動の一つとして仕事にできるという内容でした。私はまだそれを音楽活動の一つとして利用したことはありませんが、検討の余地ありです。ちなみに、私はこのブログにてGoogleアドセンス、という広告の申請を過去に何度かしたことがありますが、落ちています。何が落ちる原因か分かりませんが、今のところ私のブログには一定数のアクセスがあるため、続けています。

本来、ブログで文章を書いて、広告を見てもらい、買ってもらい、それで収益を得る目的で始めたことではありますが、今はただ、音楽のことを発信して、そこから、YouTubeだったり、ココナラだったり、そういう自分のコンテンツに誘導できれば、という目的もあり、続けています。ちょっとした日記かわりの意味もあります。

広告による収入は、アフィリエイトと呼ばれますが、私は成果はゼロに等しいです。U-NEXTの広告に一件入り、3000円の収入が一回入った、それだけがブログの今のところの収益になります。

6クラウドソーシングを利用して仕事を受注する

まさに、今私がしているココナラがクラウドソーシングと言えると思います。作曲編曲に限らず、いろんなスキルの仕事の募集をすることができます。

利用する側としても、また仕事をする側としても、とても魅力的で大きなココナラというサイト、登録するだけなら無料ですので、一度試しに使ってみてくださいませ。

私はお金を出して仕事を依頼する立場でココナラを利用したことがあるのはいくつかあります。

仮歌依頼は、私がコンペに参加していたときに、歌を仮歌として歌ってもらうことをココナラを通じて依頼していました。

今はAIのボーカルの精度が上がり、仮歌を歌う回数も減りましたと、ある方からメッセージされたこともあります。AIが本来していた人間の仕事を奪う、という現象は、悲しいかもしれませんがあります。その中で、自分がどのようにこの現実と向き合うべきか、模索する必要があります。作曲や編曲も、AIに奪われ始めているジャンルの一つです。

私は仮歌依頼をコンペのために35回も利用していました。

イラスト制作は一度利用させてもらっています。「夜明けのグラデーション」という動画に登場する5人のキャラクターは、ココナラにて作成してもらったものです。その後、何度も動画で登場させました。

動画制作も、一度だけ利用させてもらっています。「PARADIGM」という動画はココナラにて、作成してもらいました。私はまだ一度しか利用していませんが、プロのスキルとはこういうものなんだと、本当に自分の動画の中でも、いろんなことを勉強させてもらいました。

SNS拡散は、私がオリジナルアルバム「ワイングラス~片手に持って」を発表したときに利用させてもらいました。こちらはこれまでに二度利用しています。ある一定数の効果は保証できます。ただ、それが出した額と同じだけの利益につながるのかは、当然ではありますが、拡散する内容により変動します。

世間の認知度を高めたいのであれば、利用する意義はものすごくあると思います。

占いも一度、利用させてもらいました。私は女性の方と会話をすることは好きなので、占ってもらう内容もそうですが、占ってみて、とても気分が晴れました。こちらは分単位で金額が変わります。

7コンペには参加しない

何千の曲がある中で、たまたま依頼の決定権のある人にはまった、というケースが多いのかな、と動画では言われています。

その作曲家の方も、コンペに50曲ぐらい提出して採用されたのは事務所内コンペだけと言っています。

宝くじ買うようなもので、当選確率は物凄く低いため、他の手段で仕事を取った方がいいと作曲家の方は言っています。

私は今はコンペには参加しておりません。コンペに参加していたのは1年半ぐらいの期間で、その間に71曲作成しました。

それらの曲のうち、お気に入りの曲については、自分のYouTube動画にMVとしてあげています。

コンペには、どのグループの曲で、しっとりとした卒業ソング、春風が吹くような、とかイメージ的なものや、参考曲が提示されるケースがあり、その課題に取り組むことで、普段は自分がしないような曲作りに繋がったような気がしています。

私として唯一のヒットとも言えます、地獄銭湯というゲームに採用された「灯(ともしび)」という曲も、ゲームに使われる曲としてコンペに応募した作品でした。コンペには落ちましたが、オーディオストックというサイトにて、著作権フリーの曲として登録しますと、それが別のゲームとして採用されたことになります。

コンペは、宝くじのようであり、一般の作曲家が一攫千金を狙うのに十分なものではありますが、作曲や編曲を仕事として伸ばすのなら、コンペ以外の方がいいのではないかと動画の作曲家の人は言っています。

私はコンペで得るものは確実にあったので、採用歴はなくても、やったことは自分の財産だと思っています。今まだあるストックの未発表曲も、知り合いの人に紹介したりと、いろいろ活用させてもらっています。

さて、今回は久しぶりに人の動画を見て、それを解説して自分のことも付け加えるという、他力本願的な内容でしたが、もしこの動画にイイネって思ったとき、広告をポチっとしてもらうと、何か新しい世界に入っていけるかもしれませんよ。