こちらの記事はプロモーションを含みます。

今回は、久しぶりに音楽批評の投稿になります。今は住んでいるところは離れていますが、以前地元近くに住んでいて知り合ったことから、北折哲也さんに、宇宙戦艦ヤマトのボーカルとコーラスを一年前に歌ってもらいました。以前声楽を習っていたこともあるだけあって、本格的な歌唱です。

今回は、宇宙戦艦ヤマトという曲の、特に編曲について、実際に自分でDTMで再現させてみて、発見したことを解説させていただきます。

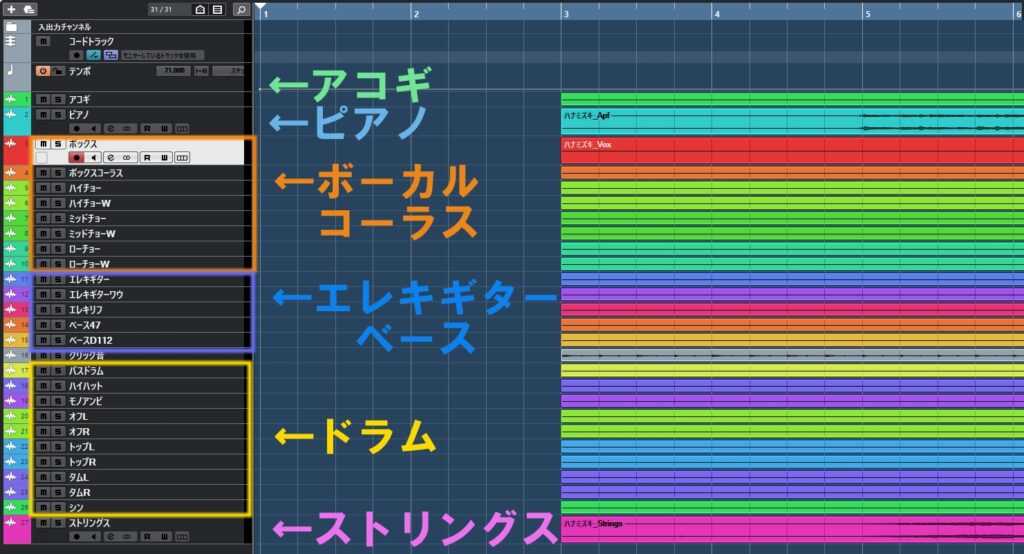

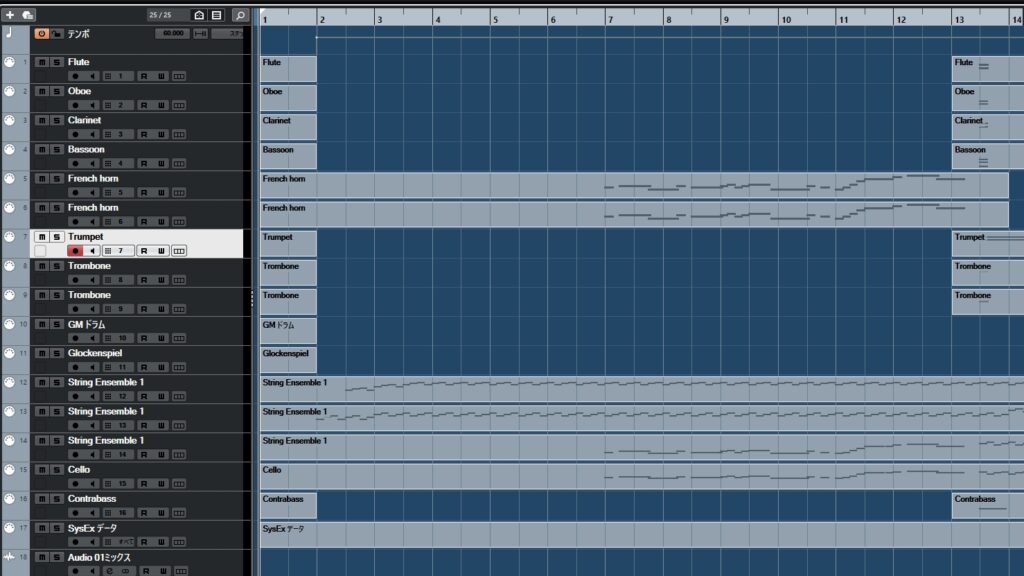

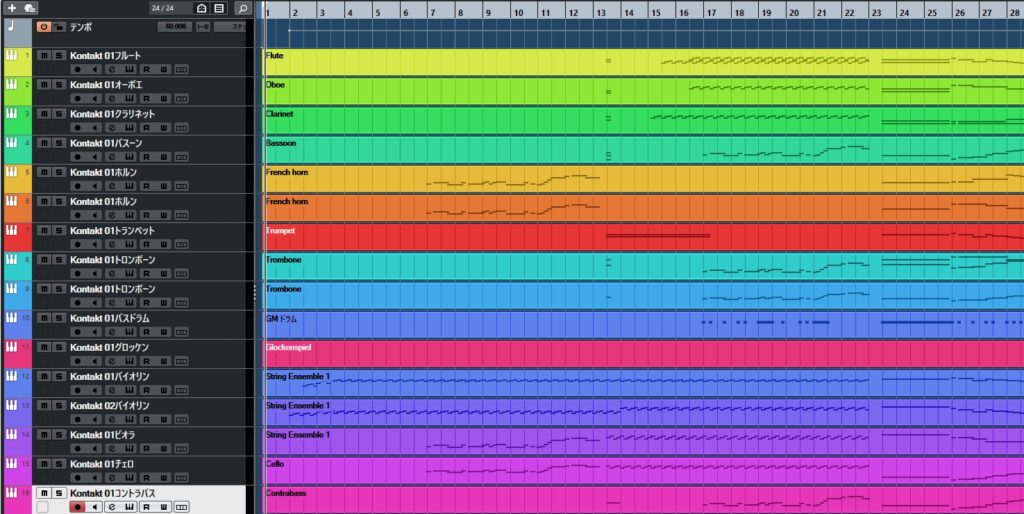

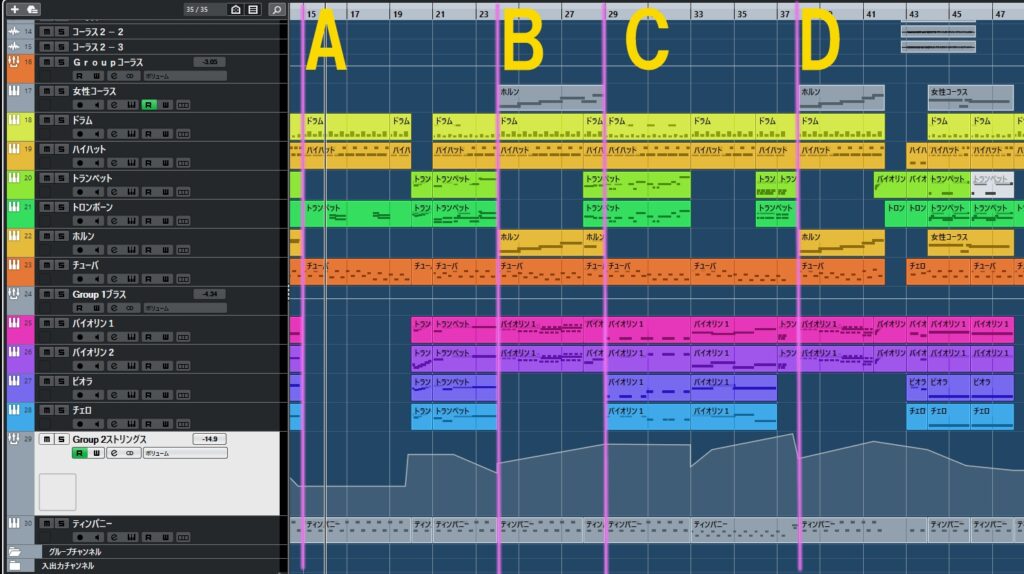

上の図は、DAWソフト上で、オーケストラのトラックを、ワンコーラスの部分でスクショしたものを編集しました。

A さらば地球よ 旅立つ船は 宇宙戦艦ヤマト

B 宇宙の彼方 イスカンダルへ 運命背負い 今飛び立つ

C 必ずここへ 帰ってくると 手を振る人に 笑顔でこたえ

D 銀河を離れ イスカンダルへ はるばる望む 宇宙戦艦ヤマト

歌詞カードを見なくても、テレビアニメ放送当時、かかさず見ていたこともあり、すらすら書けます。

Aの部分は、オケとしては静かでありながらも淡々と、大勢で歌っているイメージです。このAメロ部分で、合唱していて、オケが静かで、オケが盛り上がる途端に合唱が止まるって構成、この曲の他に思い浮かばないのですが、あるでしょうか?

BからDにかけて、最後の「宇宙戦艦ヤマト」と盛り上がるところ以外は、ボーカルが一人で歌っています。

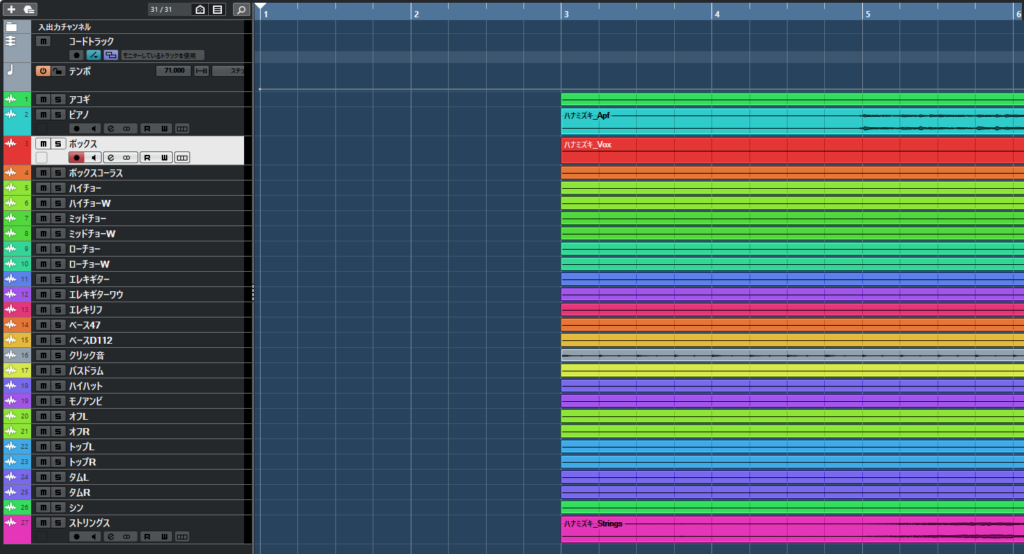

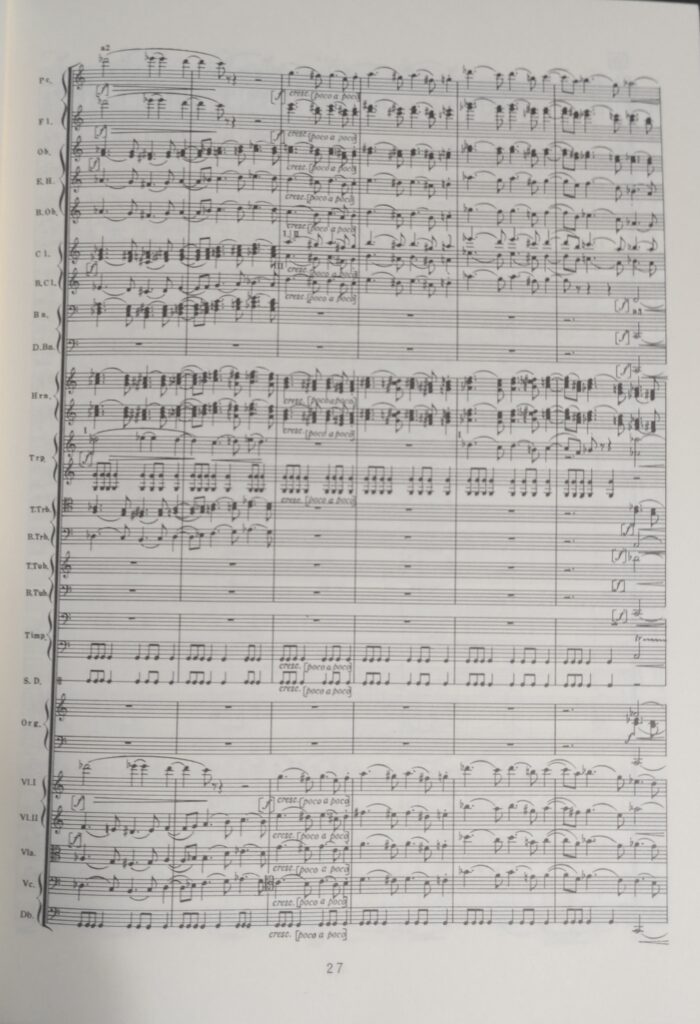

オケの構成で、上の画像では、以下で構成されています。

ドラム、ハイハットのリズムセクション

トランペット、トロンボーン、ホルン、チューバのブラスセクション

バイオリン1、バイオリン2、ビオラ、チェロのストリングスセクション

ティンパニー

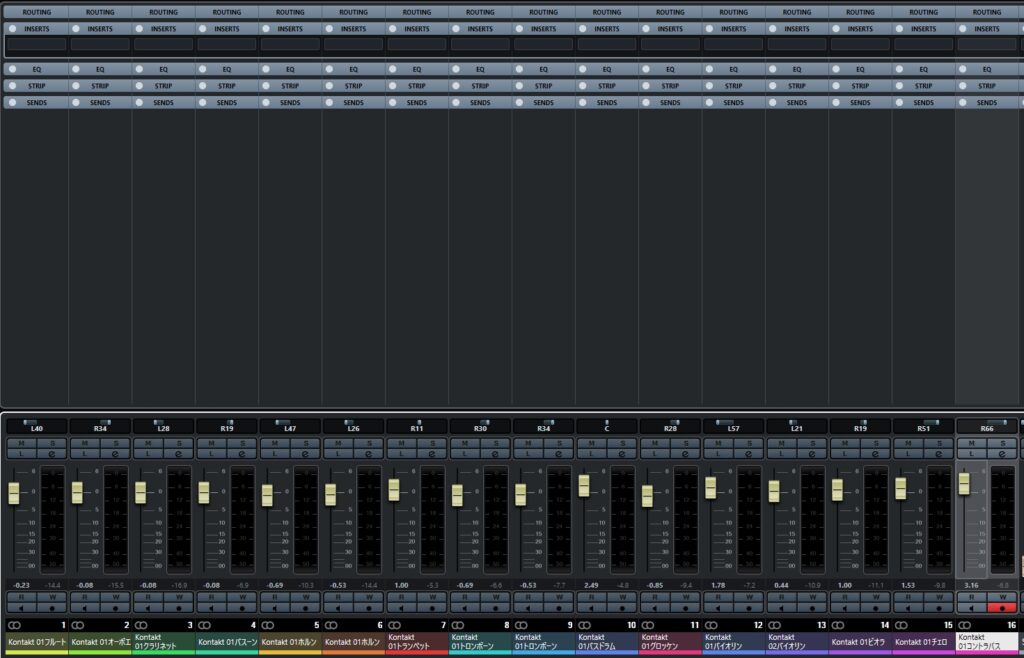

この中で、ストリングスセクションについては、グループトラックというのを作り、そこへ各パートの音を送ることにより、一括で管理しています。

それをしていいことは、まとまった状態のものに、ボリュームのオートメーションをかけることにより、バランスよく編集することができるのと、パソコンの負荷を少なくさせることがあります。

ブラスの強弱は、ベロシティでほとんど再現できますが、ストリングスは、クレッシェンドさせたり、デクレッシェンドさせたり、また、小さい音から大きな音まで、音の強弱の変化が曲を通して多い楽器と言えます。

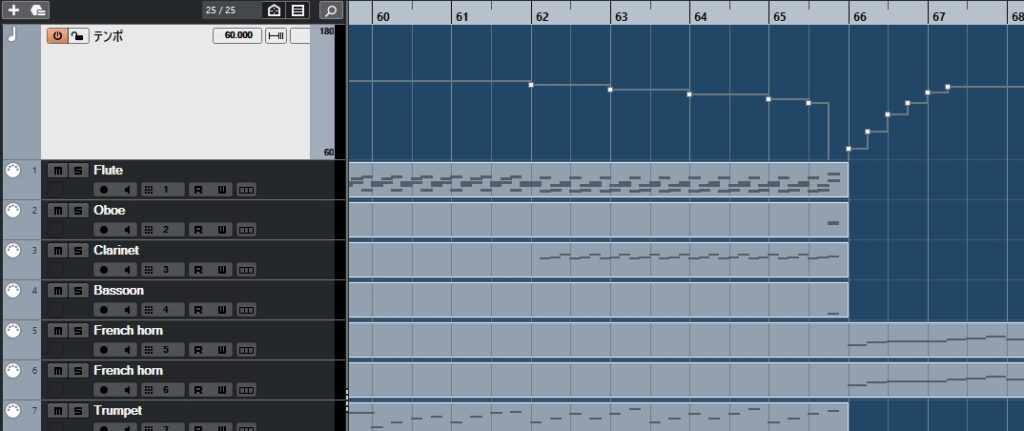

画像の下の方に見える折れ線グラフは、ストリングスをグループチャンネルにまとめたものに対して、ボリュームで強弱をつけてます。オートメーションでボリュームを書くということをするのとしないのとでは、できあがりの印象が大きく変わります。

B部分「宇宙の彼方イスカンダルへ~」では、ストリングスが細かいアルペジオをしています。

C部分「必ずここへ 帰ってくると~」では、ボーカルが歌った後に、やまびこのように、ブラスが後をおっかけるようなアレンジが、印象的ですね。

上の二つのアレンジですが、この前に私のページでも紹介させてもらったホルストの「Jupitar」のアレンジに物凄く似ていたりします。このあたり、編曲家の人は、影響を受けていたのではないかと想像したりします。

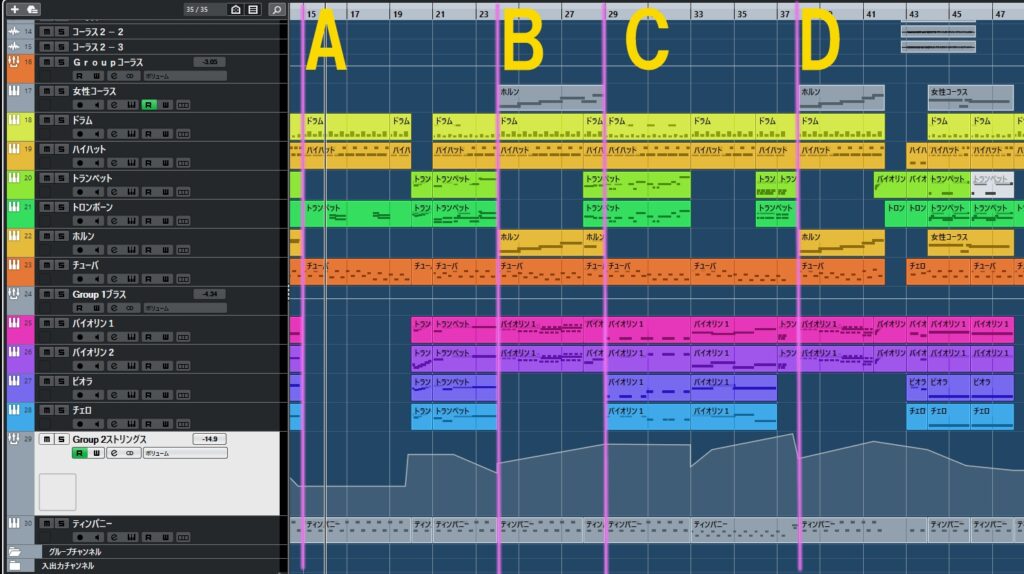

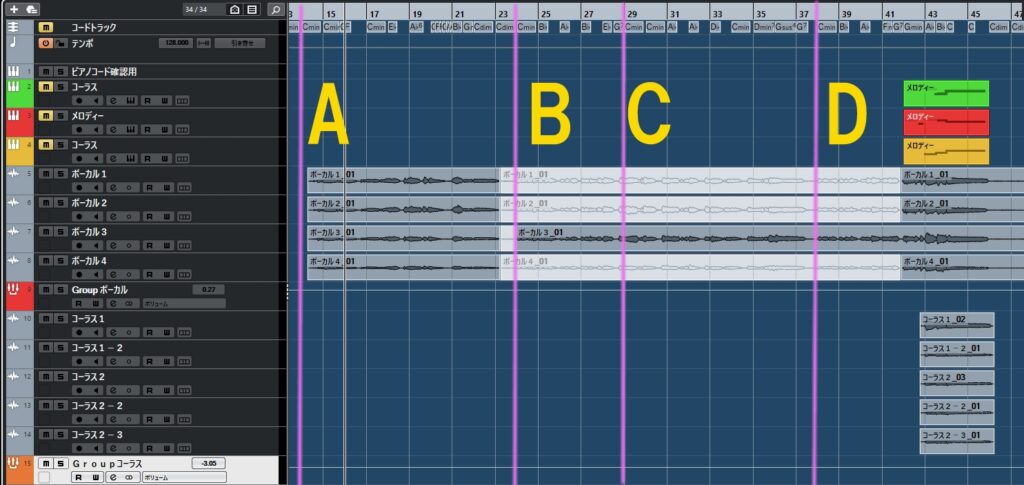

上の画像はボーカルとコーラストラックになります。

ボーカル部分は、何テイクか録音した上で、一番いいのを残しています。一番いいテイクを真ん中に位置させ、他の部分については、A部分とD部分後半以外は、ミュートにしています。

ボーカルはメイントラック以外は、左右にばらけさせて立体感を出しています。

ボーカルトラックにつきましても、グループトラックでまとめています。

ボーカルトラックをグループトラックとしてまとめる利点としましては、ストリングスのときとは、少し意味合いが違ったりします。

ボーカルの場合、一人で歌っているのと四人で歌っているのとでは、ボリュームが変わってきますが、グループトラックにしてから、コンプをかけることにより、一人と四人との音量差が少なくなり、オケとなじみやすくなります。

コーラスとしては、最後の大合唱「宇宙戦艦ヤマト」の部分だけ、ハモリパートを上下に入れました。こちらもコーラスとしてのグループトラックを作っています。

オーケストラのアレンジで、盛り上がる直前で、プラスやストリングスがかけあがっていったり、この曲を耳コピで再現させることによって、自分自身のアレンジのスキルが上がったような気がしています。

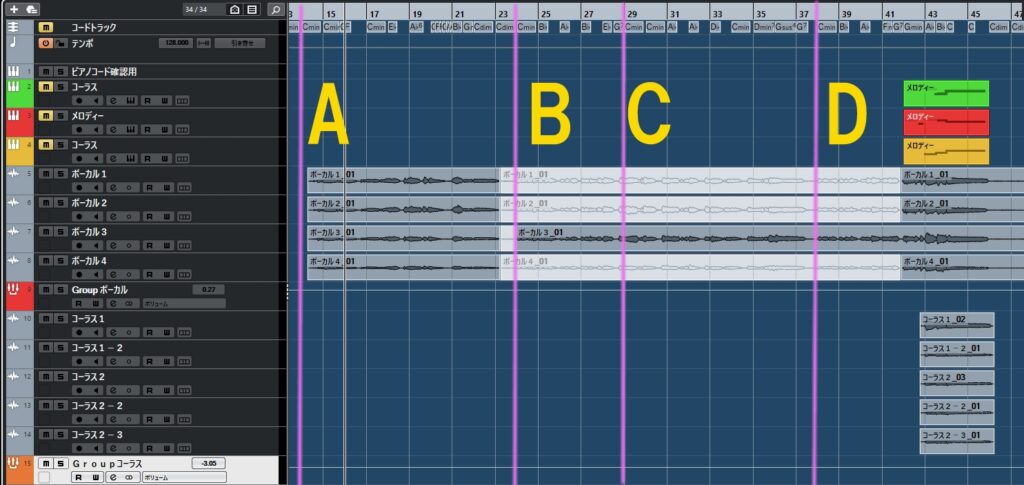

各パートのメロディーについては耳コピしましたが、コードについてはネットのものを参考にしました。コードは聴いて正確に読み取るのは、本当に慣れている人でなければ難しいかもしれません。

同じ曲でも、サイトによってコードの記号が全く違ったりしています。テンションが入る入らないという次元でなく、全く違うコードの場合が何度もありました。

採譜する人も、たくさんいるようですので、その人の力量にも左右されると思いますが、それだけコードの読み取りは難しいと言えるかもしれません。

CMになりますが、漫画全巻ドットコム、では、新しい漫画から、昔の漫画まで、全巻を取り寄せることができるサイトです。よかったら、バナーをクリックして、覗いてみてください。

上の動画を歌ってもらった北折哲也さんに、オリジナル曲も歌ってもらっていますので、よかったら聴いてくださいませ。懐かしい昭和歌謡です。

ロケ地は、地元、三重県伊賀市の上野公園になります。