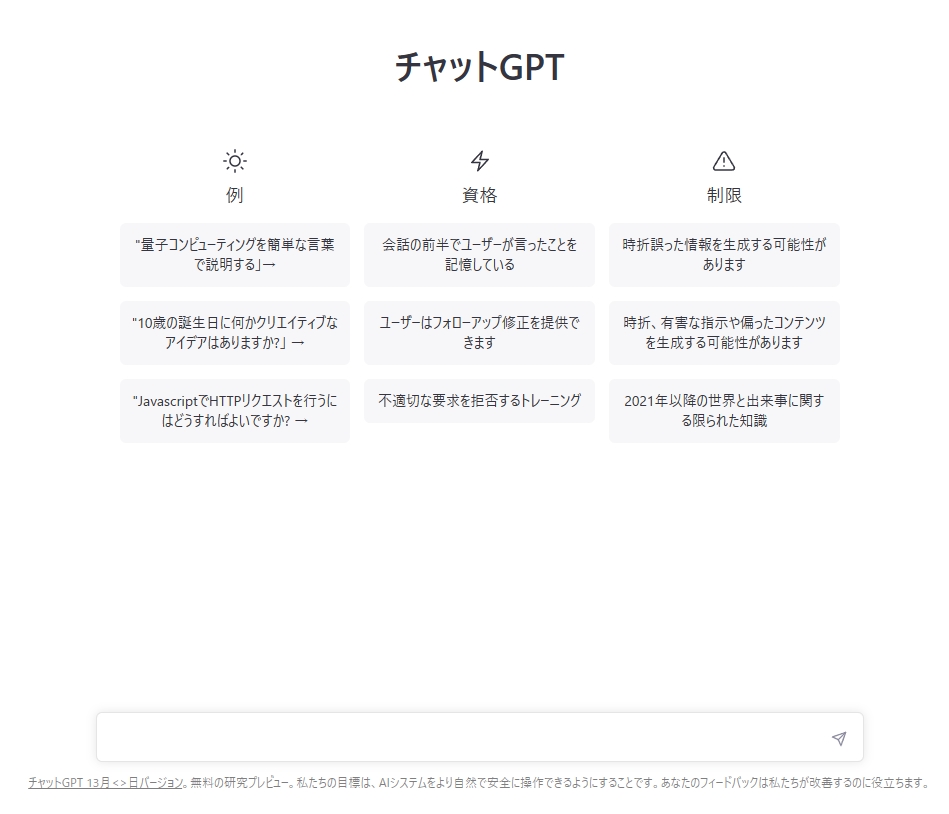

ChatGPTはAIが、さも人間が話すような感じで、わかりやすく言葉を使って説明したり、要約したりするサービスで、2022年11月に開始して以降、これは凄いと世界的な話題になりました。

以下のリンクから「チャットGPTをお試しください」をクリックしてもらい、個人情報の登録の後、使用することができます。試してみて、よければ有料で使うという流れになっています。

ChatGPT: 対話のための言語モデルの最適化 (openai.com)

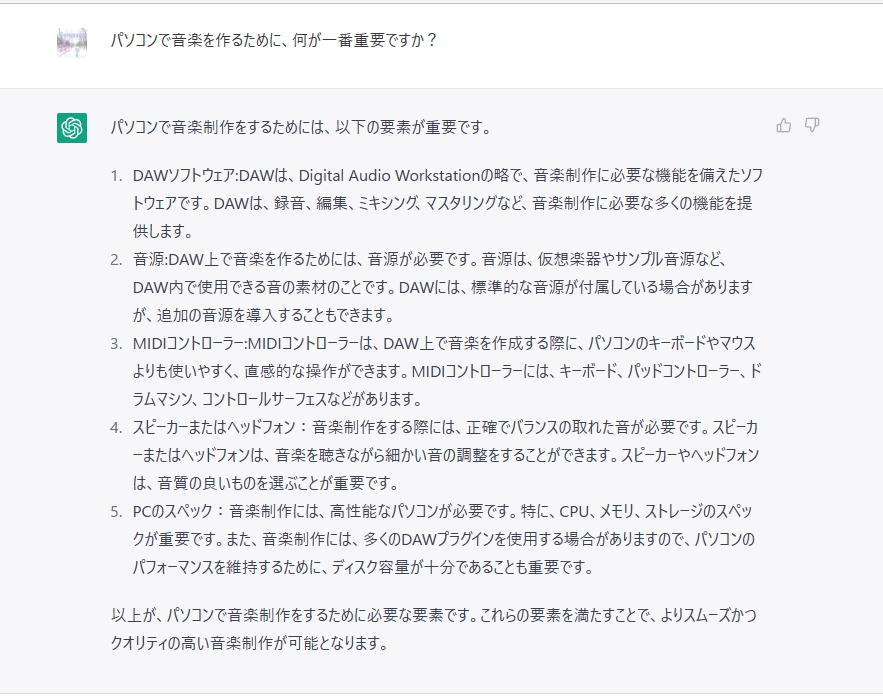

YouTubeの動画で取り上げられることもあり、早速使ってみました。前回はブログを作らせましたが、今回は歌詞を作らせてみます。

カフェ、テラス通り、サンセット、君の瞳、のイメージで歌詞を作ってください。

夕日が沈む海岸通り カフェテラスで君を待ってる 煌めく海を見ては君の瞳が浮かんでくる

サンセットに染まる街並み 風が吹けば君の香り このままずっと この景色を見つめていたい

ふと振り返れば君がいて 微笑むその顔に癒される 胸に響く波の音と 君と過ごす時間が続く

夜が訪れても終わらない 二人の物語が始まる カフェテラス、海岸通りの夕日、君の瞳

今日も一緒にいられる この幸せを感じてる

カフェ、海岸テラス通り、夕陽、君の瞳、グラス、を入れて歌詞を作ってください。

カフェテラスで待ってる 海岸通りの風が心地よくて 夕陽が染める空には君の瞳が映ってる 手にしたグラスからキラキラ光る氷が溶けていく そんな時間が止まってほしい君と二人でいたいな

海辺の波ジャクソン 胸に響いてる 青い空が飛んで今ここにいるこの忘れないでいたい カフェテラスで待ってる 海岸通りの風が心地よくて 夕陽が染める空には君の瞳が映っている

あの日のように手を繋いで歩いてみたい君の笑顔があればどこへでも行けるそうだよカフェテラスで待ってる海岸通りの風が心地よくて夕陽が染める空には君の瞳が映ってる

時が経っても変わらない思いがあるよ ずっと一緒にいたい 君がそばにいるだけで カフェテラスで待ってる 海岸通りの風が心地よくて 夕陽が染める空には 君の瞳が映ってる

カフェ、海岸、ドライブ、を入れて歌詞を作ってください。

(※以下は架空の歌詞です)

ヴァース1: 海岸沿いに走り出す 窓から見える景色 眩しくて一緒にいる あなたは笑っている 夏風が吹く 胸の高鳴り

コーラス: カフェで過ごした午後は海岸でのひとときとドライブの風景が重なる青い空と海を越えて

ヴァース2: 波の音に誘われて歩いていく 手をつないでいると 嬉しい太陽が沈む前に この時間を忘れないように 刻みつけたい

コーラス: カフェで過ごした午後は海岸でのひとときとドライブの風景が重なる青い空と海を越えて

ブリッジ: 明日が来ても この瞬間は一生忘れない 大切な思い出

コーラス: カフェで過ごした午後は海岸でのひとときとドライブの風景が重なる青い空と海を越えて

カフェ、海岸、ドライブ、を入れて歌詞を作ってください。

(※以下は架空の歌詞です)

ヴァース1: カフェの中で君と話す ホットコーヒーに指をくわえる 陽射しの中にドライブに誘われて車に乗って海岸に向かう

コーラス: カフェで過ごした時間 海岸の景色を彩る ドライブの風が心地よくて 気持ちが高鳴る

ヴァース2: 海に沈む夕日にそれでも見とれる君の隣で手をつないでこの瞬間がいつまでも続けばいいのに過ぎ去った時間

コーラス: カフェで過ごした時間 海岸の景色を彩る ドライブの風が心地よくて 気持ちが高鳴る

Bridge: 懐かしい思い出に包まれて心が温かくなる

コーラス: カフェで過ごした時間 海岸の景色を彩る ドライブの風が心地よくて 気持ちが高鳴る

アウトロ: 夜が来ても この瞬間は一生忘れない 大切な思い出

「夏の海岸通りのドライブとカフェ」というテーマで歌詞を作らせました。微妙に入れる歌詞を変えたりすると、当然、作られてくる歌詞も変わるのですが、

最後の二つは同じ指示をさせたにも関わらず、違う歌詞を提示してきました。AIとしては、依頼者が別の歌詞を求めているのだと判断して変えてきているのだと思います。

その点については、翻訳機能と違う点かもしれません。

ある程度、歌詞が書ける人にとっては、まあ、歌詞を考え始めた初心者から中級者ほどの歌詞、という印象ですが、驚くべきは、指示を与えてから数秒後に、書き始めるということです。

この歌詞をそのまま引用もできなくはないですが、若干、初心者っぽい印象にはなります。また、微妙に意味が通じないような箇所もあったりします。

ただ、自分では思いつかなかった表現などもあり、同じようなテーマでいくつか、作らせた後で、自分なりにいいと思う表現を、抜粋したり追加したりしながら、歌詞を書けば、一から書いているより、ずっと早く歌詞を作成できると思います。

前回は、ブログを作らせ、今回は歌詞を作らせました。ChatGPIの試用期間は限られていますので、その間に、私がブログや歌詞を作るときの、有能な助手になれるかどうか、今テストしているということになります。(偉そうな表現ですみません)