DTMでオーケストラ曲を作る方法について解説します。

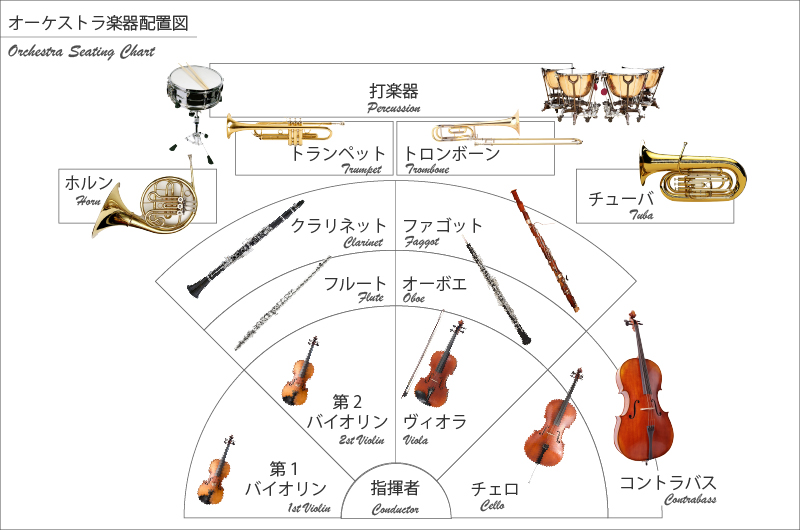

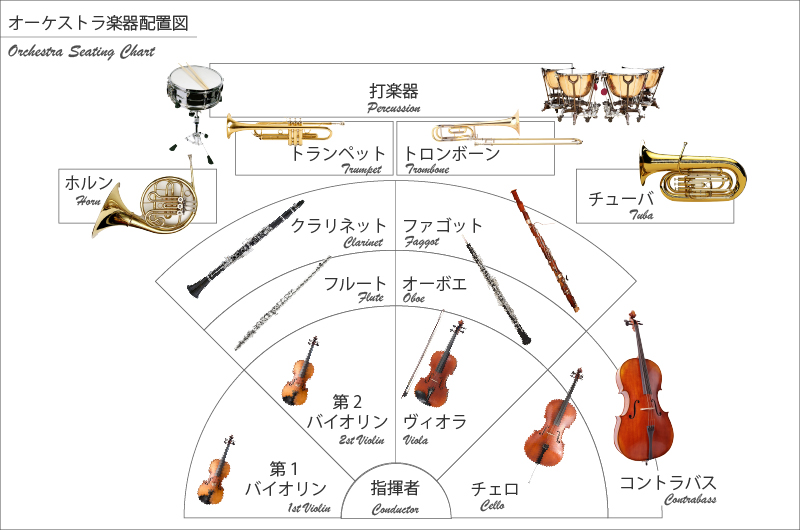

オーケストラの楽器の編成を言いますと、大きく分けて

弦楽器(ストリングス)木管楽器(ウッドウィンド)金管楽器(ブラス)打楽器と4つに分かれます。

弦楽器、バイオリン1、バイオリン2、ビオラ、チェロ、コントラバス

木管楽器、ピッコロ、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット

金管楽器、ホルン、トランペット、トロンボーン、チューバ

打楽器、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、トライアングル、木琴、鉄琴

他に、ハープも入ることが多いです。一応弦楽器になります。

楽器はおおよそではありますが、高い音域の楽器ほど小さく、低い音域の楽器ほど大きい構造になっています。また一般的に、高い音の楽器が左側に、低い楽器の音が右側に配置されます。

習うより慣れよ、ということもよく言われますが、オーケストラ曲を作るためには、クラシックのオーケストラ曲を実際に聴いてみて、どんな風に楽器が、どういう場面で鳴っているのか、というのを観察することが、一番の近道だと私は思います。

その上で、本当に極めようと思う人であれば、オーケストラスコアを楽器屋の書籍コーナーなどで購入することをオススメします。

オーケストラスコアは、個人的には、チャイコフスキー、ホルスト、ラベルあたりの時代の物が、技巧的に上がっている感じがしますのでオススメできます。

弦楽器

オーケストラの中で最前列に並んでいて、一番人数が多いのが弦楽器です。ストリングスと一般的に呼ばれます。

メロディーを担当していますが、それぞれのパートでハーモニーを奏でるケースもあります。

木管楽器

オーケストラの中で、弦楽器の後ろに配置されます。フルート、オーボエ、クラリネットは音色が異なります。そういう意味では弦楽器が音域の高さだけ違うこととは違いますね。繊細な音色ですね。

それぞれの楽器がオーケストラの曲の中でソロで演奏されるケースも多いです。他には、装飾音的な使われ方もよくされます。

木管楽器の特徴としては、大きな大迫力の音が出せないということがあります。

金管楽器

オーケストラの中で、木管楽器の後ろに配置されます。ホルン、トランペット、トロンボーン、チューバ、こちらもそれぞれ音色が異なるので、ソロパートでそれぞれ演奏されるケースも多いですね。

木管楽器との比較ですが、大迫力の音が出せるというのが何よりの特徴かもしれません。本気を出して出した音は、大人数の弦楽器をしのぐ大きさになります。

ホルンは金管楽器の中では丸い感じの音ですので、木管楽器とセットになって演奏されるケースは多いです。

打楽器

ティンバニ、大太鼓、小太鼓、トライアングル、シンバル、木琴、鉄琴などありますが、オーケストラでの定位置を獲得しているのは、ティンバニです。

ティンパニは第二の指揮者とも言われます。

パートごとの楽器の編成

一つの曲の中で、いくつかのパートに分かれて曲を編成させることが多いです。

一つ目のパートでは、木管楽器と弦楽器で静かなハーモニーを奏で、

二つ目のパートでは、木管楽器と金管楽器が掛け合いのようにソロパートなどを組み合わせて、コミカルな雰囲気を演出し、

三つ目のパートでは、木管楽器、金管楽器、弦楽器、打楽器が勢ぞろいして、大音量で盛り上がっていく

なんて、これは一例ではありますが、曲を通しての大まかな構成というのを最初に考えておきます。あるパートでは金管楽器がお休みする、なんていうのも全然アリなんですね。

ポップスでは最後にサビで盛り上がるのが通例ですが、オーケストラの曲だと必ず最後が盛り上がるという構成にする必要はなく、静か→大音量→静か、など自由に構成は考えられます。

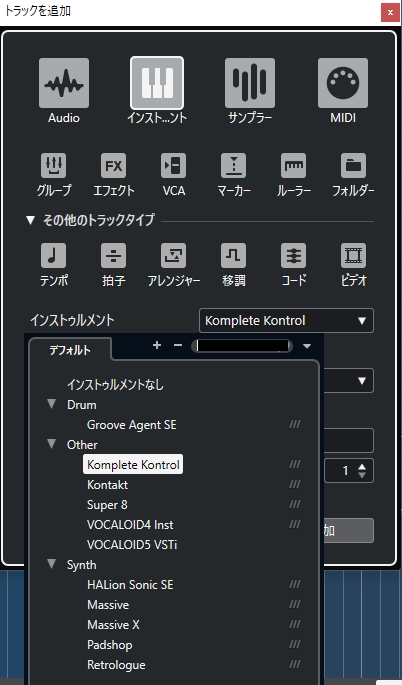

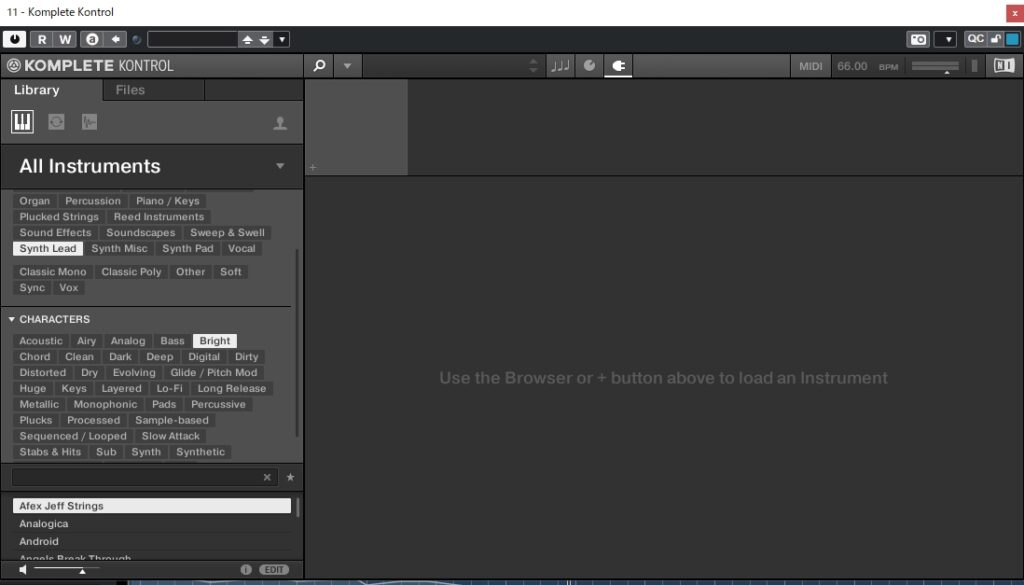

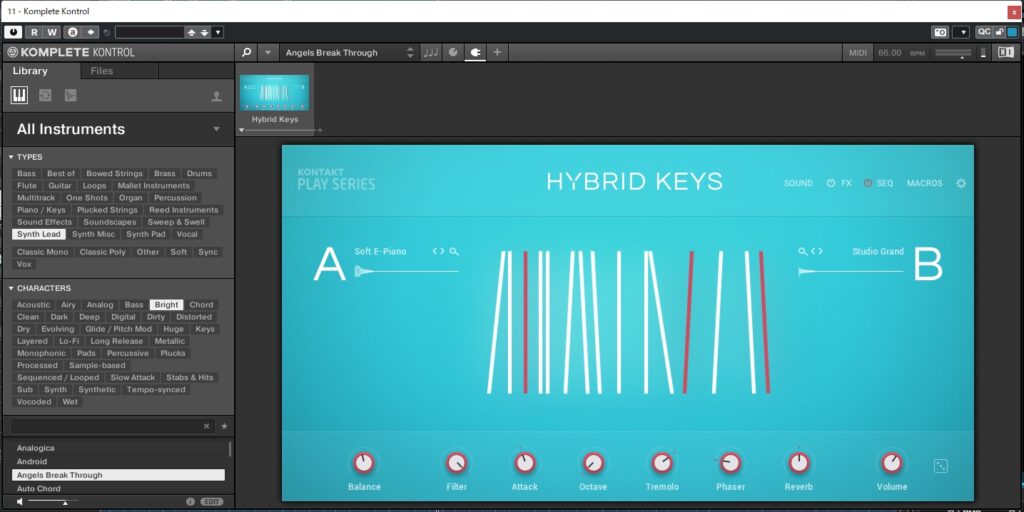

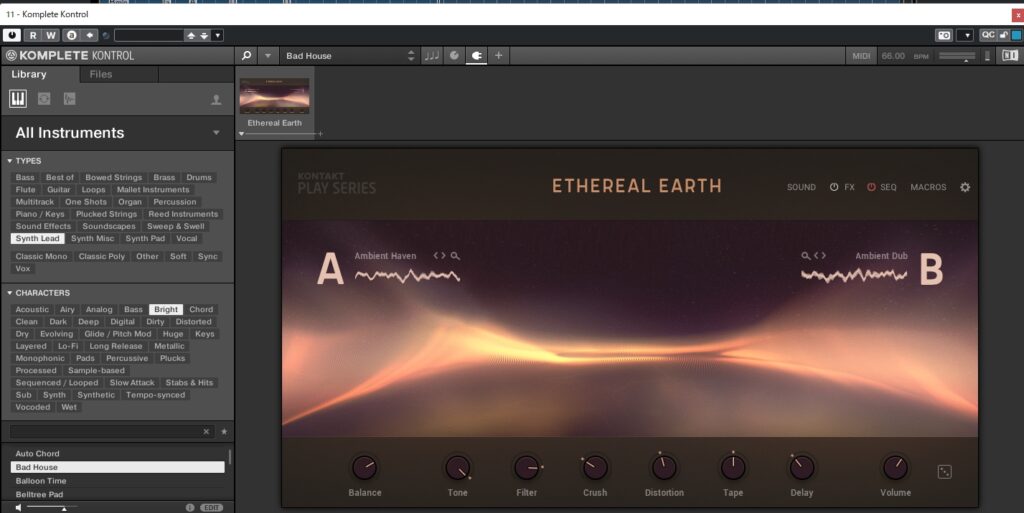

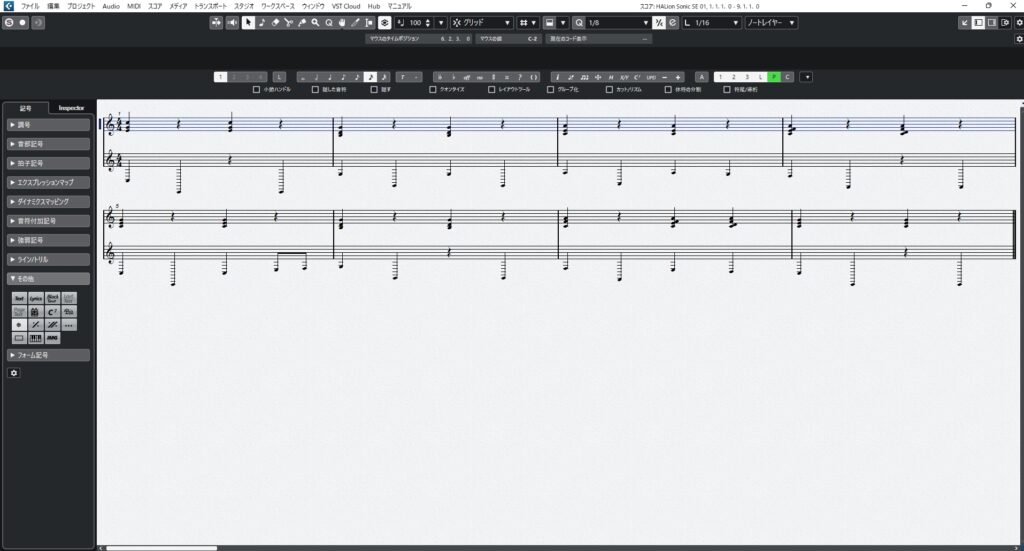

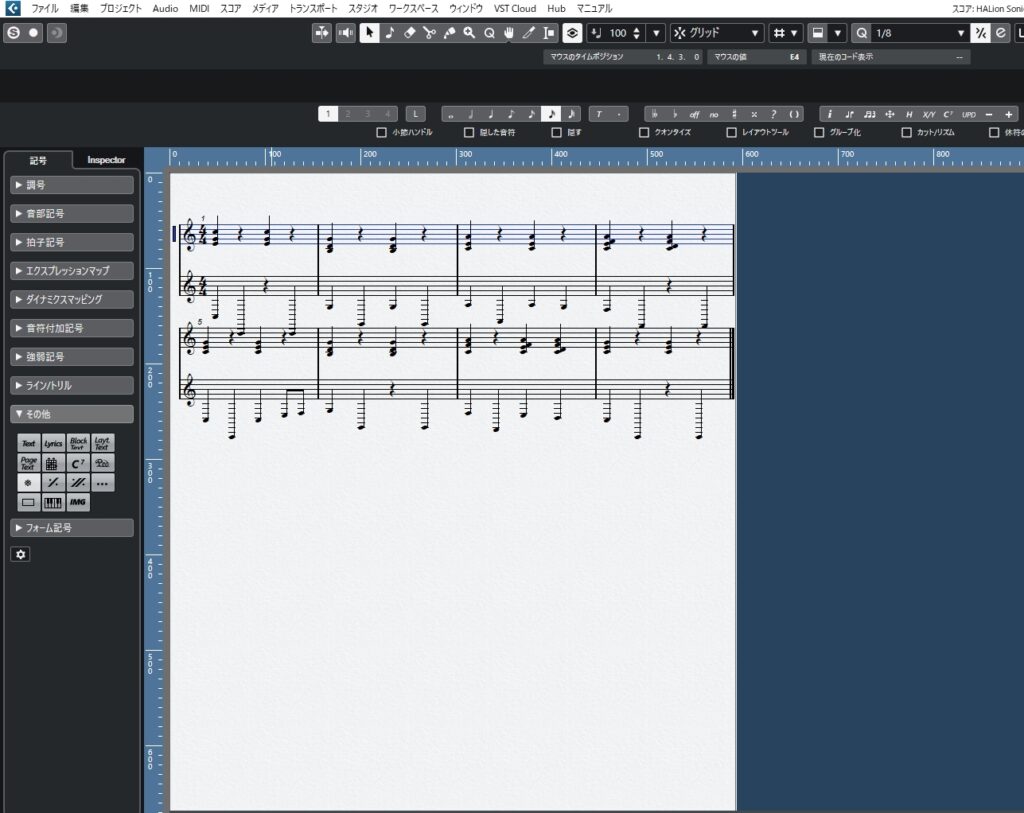

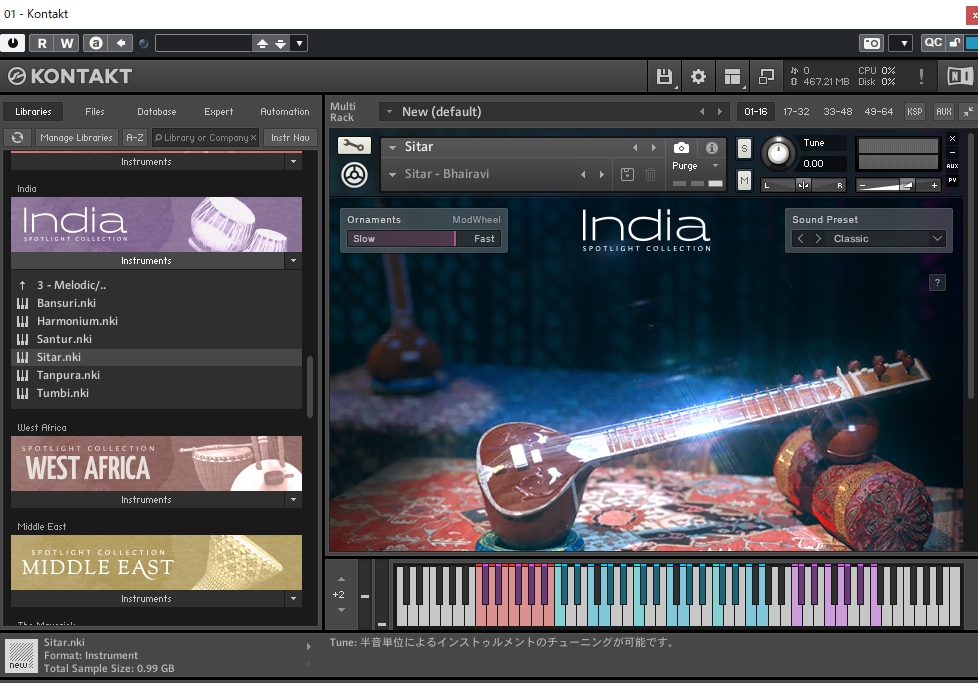

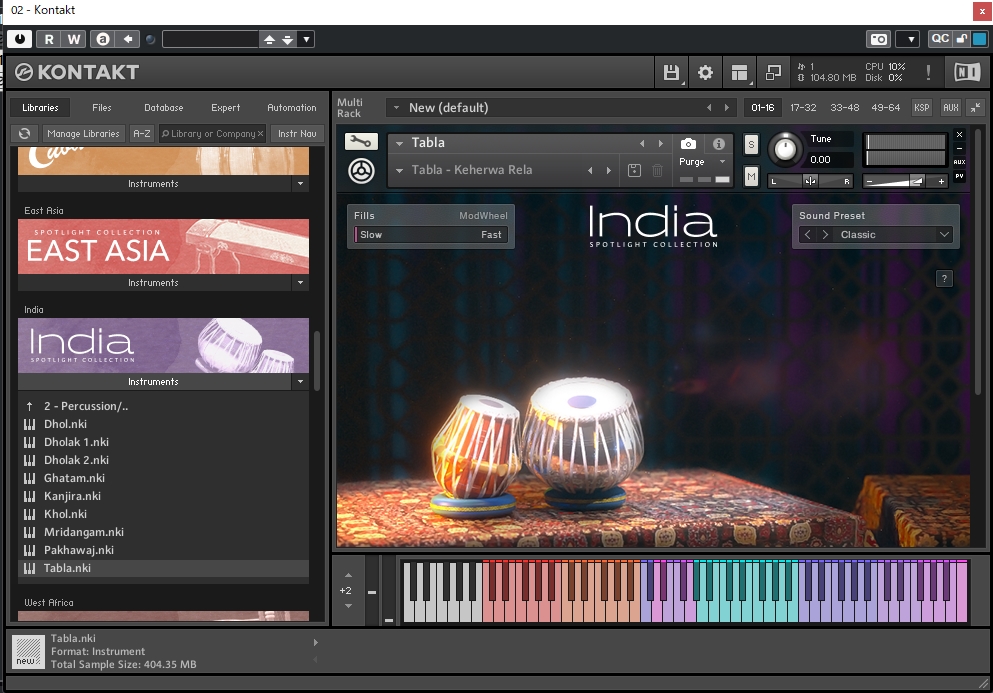

なお、DTMでオーケストラ曲として使う音源ですが、私はNative Instruments社の「Kontakt Factory Library」を使っています。弦楽器だと、サスティン、フォルテピアノ、スフォルツァンド、スタッカート、ピチカートなどの奏法を変えることができ、物凄くリアルな音の表現ができます。

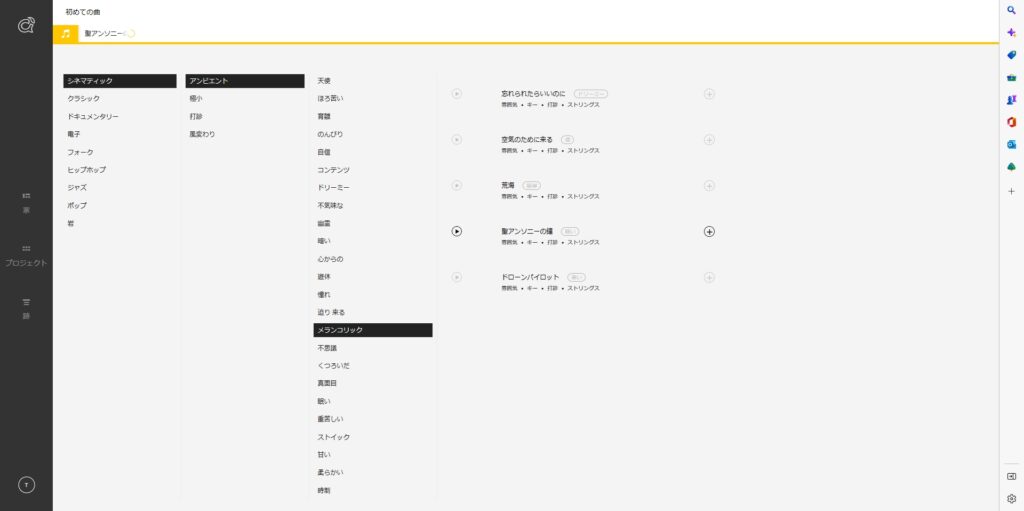

今から10年以上前、MySoundという音楽サイトは、当時はアマチュアの方が誰でも参加できる音楽についてのSNSのサイトでした。

そちらでピアニストの人がピアノを演奏する曲をコンテストで募集したときに、ピアノ協奏曲を作ろうと思い立ったわけです。

私が今住んでいるのが、三重県伊賀市で、伊賀忍者と、松尾芭蕉の故郷ということで、観光地であるのですが、

折角ならと、松尾芭蕉の有名な作品であります「奥の細道」を題材にして、ピアノ協奏曲を作りました。今、Spotifyにて配信しております。無料でダウンロードすれば、広告は入りますが聴き放題です。広告なしの有料プランもあるようですが。

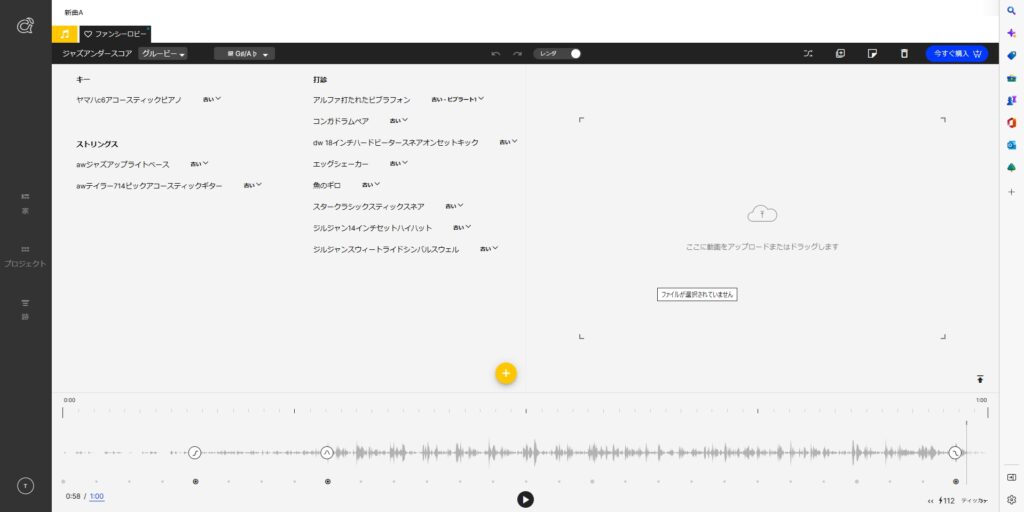

「奥の細道」に含まれる有名な俳句をモチーフにして、8つの楽章を作っています。俳句の世界観から、その情景をイメージして、それを音として表現しています。

第5楽章「閑かさや 岩に沁み入る 蝉の声」では、静かなストリングス(弦楽器)の音に乗せて、木管楽器、金管楽器が蝉の声を表現したりしています。「ツクツクボウシ」の鳴き真似なども入っています。遊び心は大切ですね。

なお、ピアノ協奏曲とは、ピアノを主人公にした、オーケストラ曲という意味になります。ピアノが中央に配置されます。バイオリン協奏曲では、ソロのバイオリンが中央で演奏します。

以上、今回はDTMにてオーケストラ曲を作る方法と、オリジナルのオーケストラ曲であります「ピアノ協奏曲奥の細道」について紹介させてもらいました。