YOASOBIの群青と言えば、コーラスが印象的な曲ですが、今回は、その部分を、ボーカロイドで作ってみます。

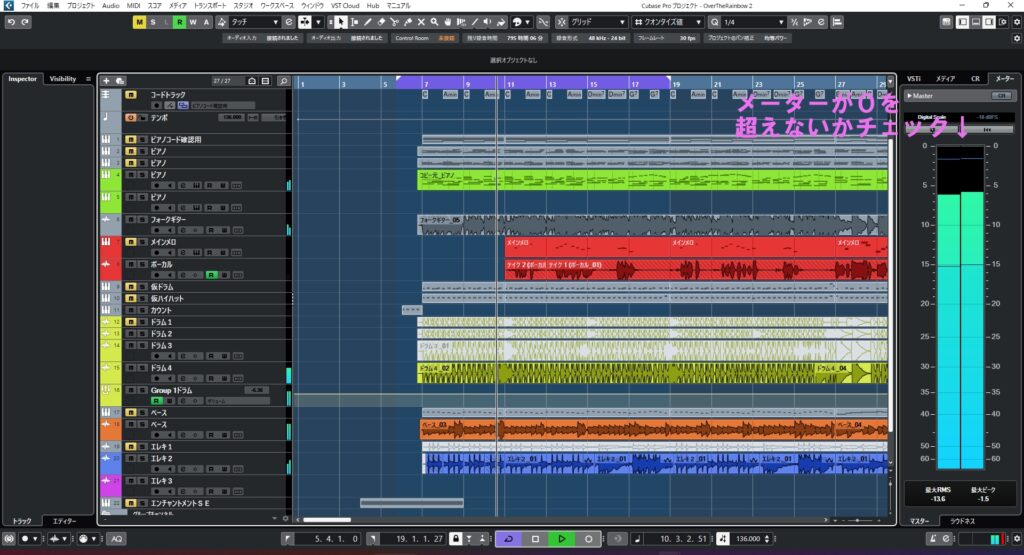

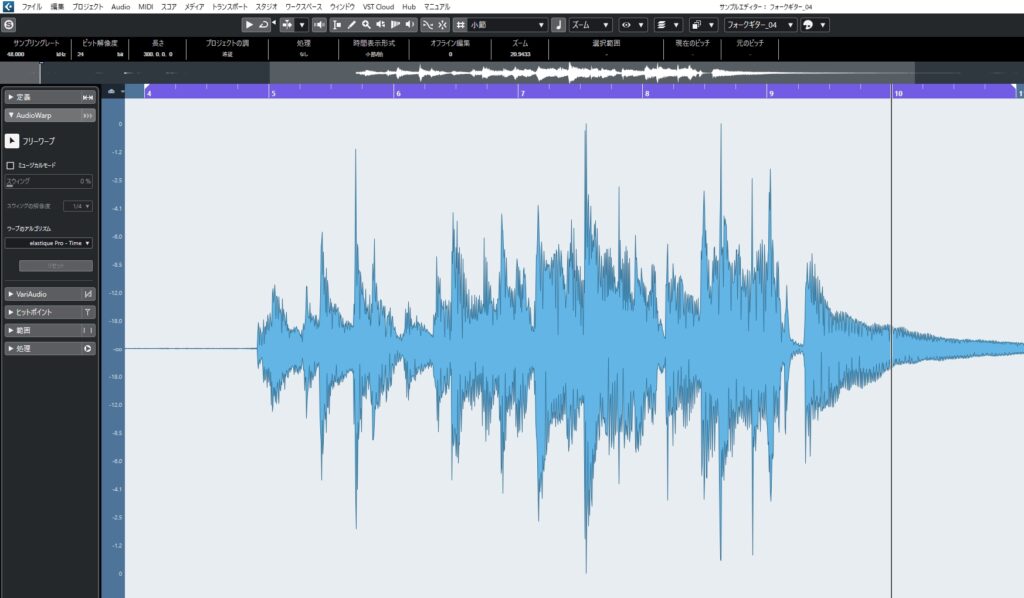

最初の動画は、曲を作ってから、早速動画にしたものです。よかったら聴いてください。

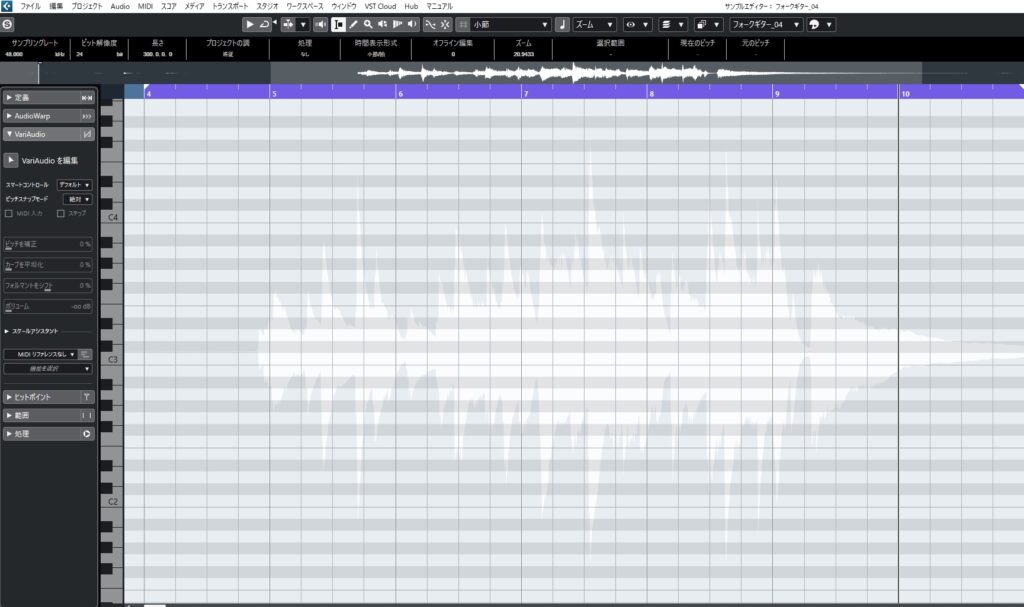

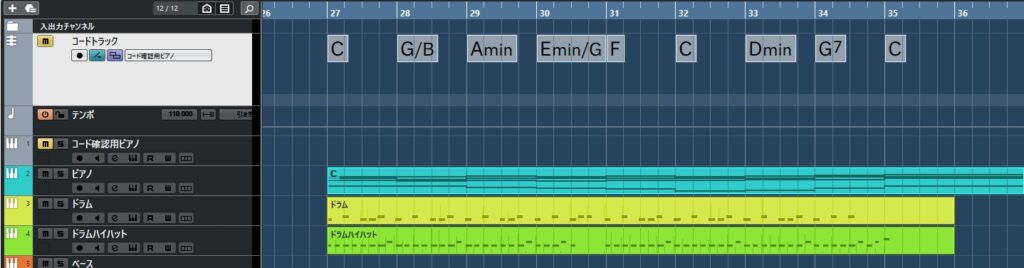

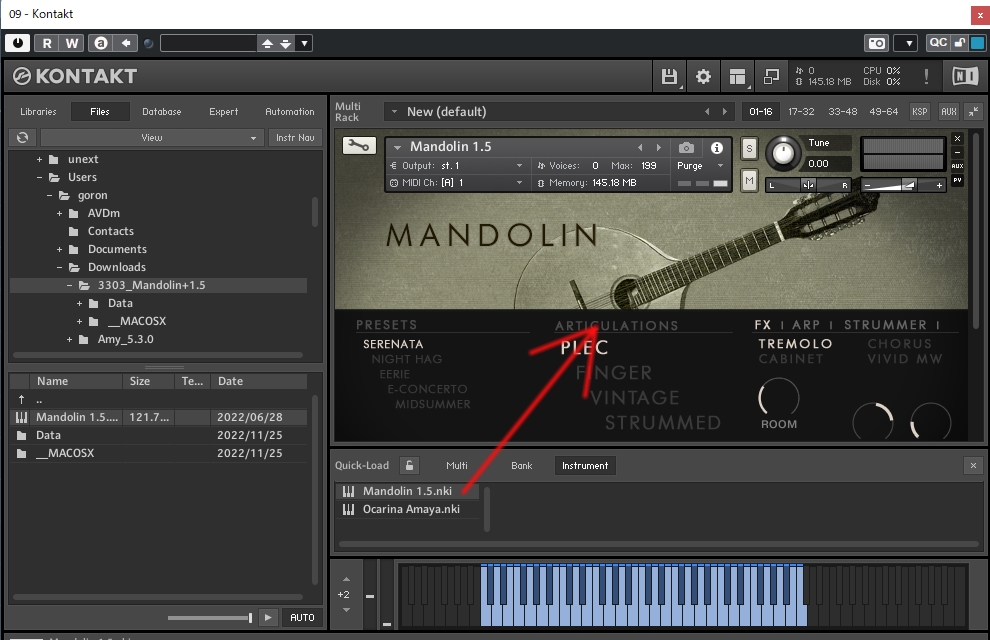

歌詞を見ながら耳コピして、メインボーカルのメロディーをボーカロイドに入力しました。

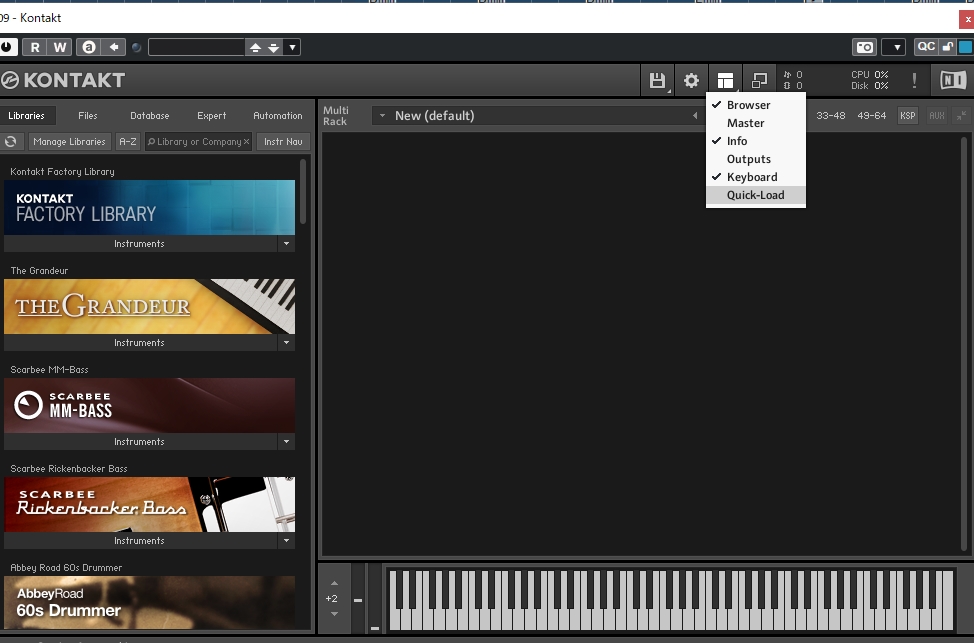

メインボーカルはボーカロイド日本語女性のKaoriを使っています。

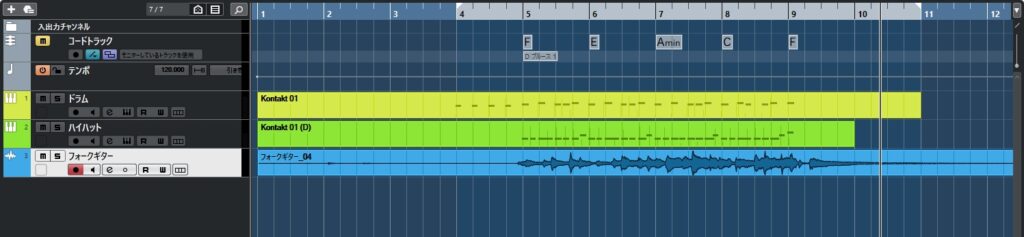

次にボーカロイドトラックを3つ追加しました。そして、コーラス部分について、メインボーカルをコピーして各トラックにはりつけました。

実はこの状態では、同じ音を重ねているだけですので複数が歌っているようには聴こえません。

ですので、各トラックのシンガーを変更します。

- トラック2=VY1日本語女性

- トラック3=Ken日本語男性

- トラック4=VY2日本語男性

と、シンガーを変更しました。声が変わることもあり、これだけで複数の感じが出ます。

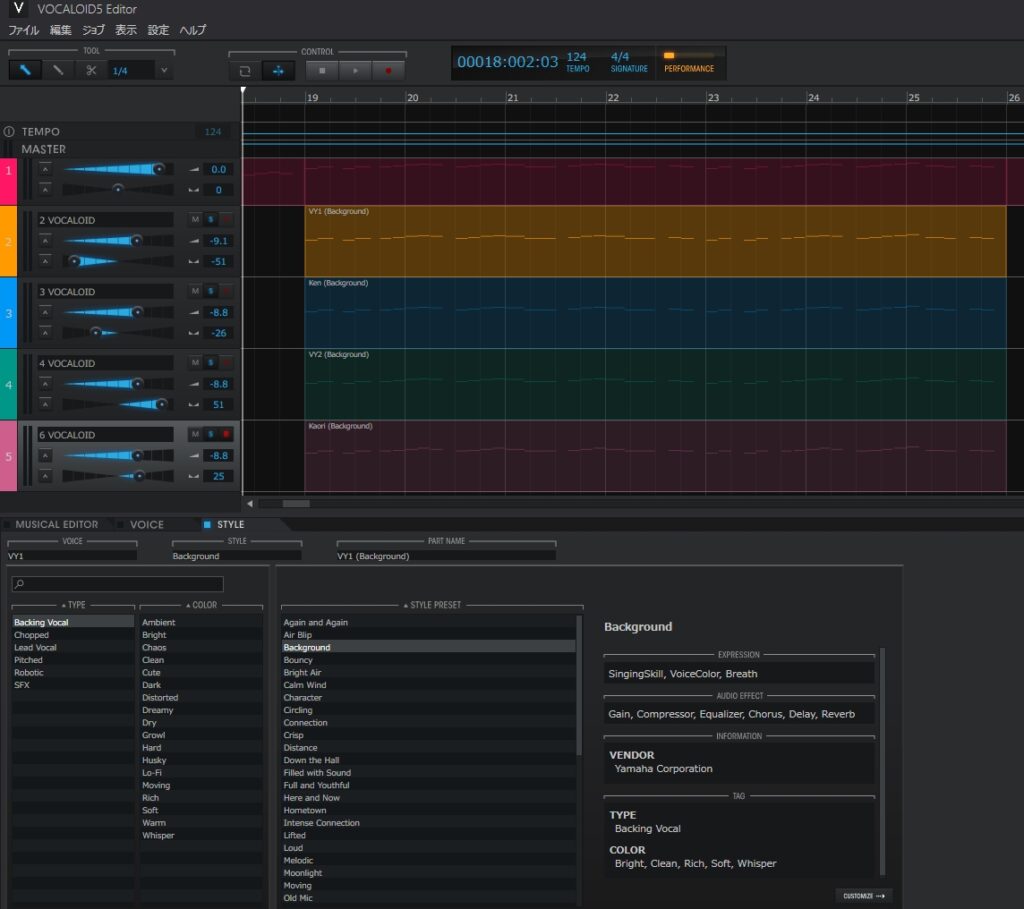

そして、もう一つ、シンガーのスタイルを変更します。

メインボーカル以外をBack Groundに設定します。これで、リバーブが多めで、ボーカルより奥に下がった印象になります。

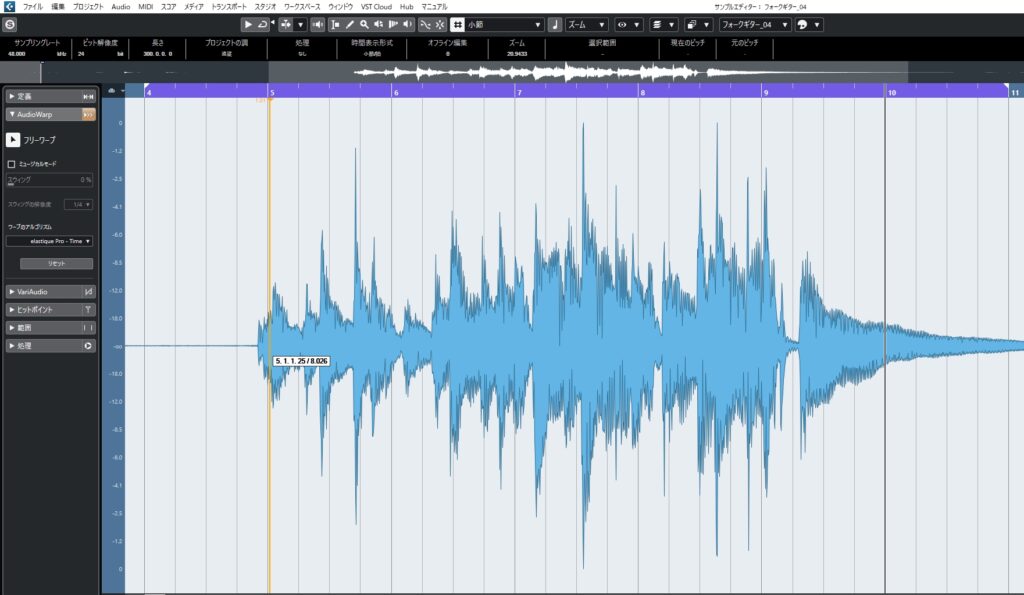

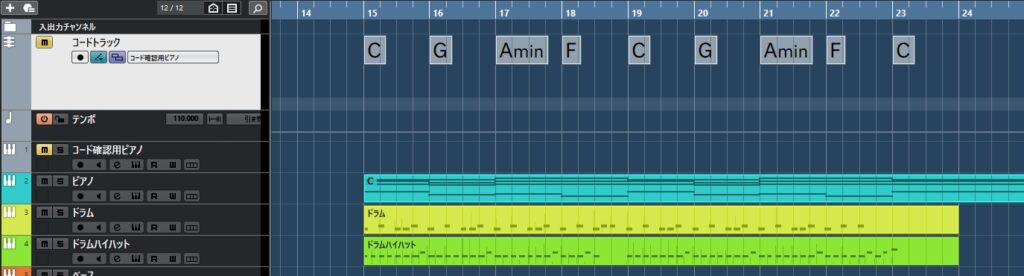

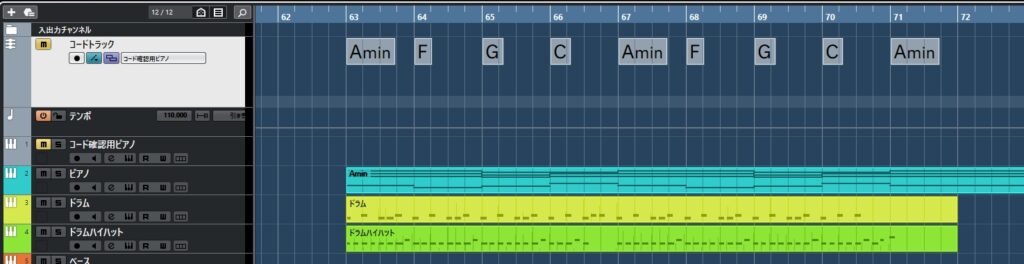

そして、コーラスでは立ち位置で横に広がって聴こえるので、

- トラック2=左50

- トラック3=左20

- トラック4=右50

と設定しました。メインボーカルは基本的に真ん中ですので、左が2パート、右が1パートで、少しバランスが悪いですね。

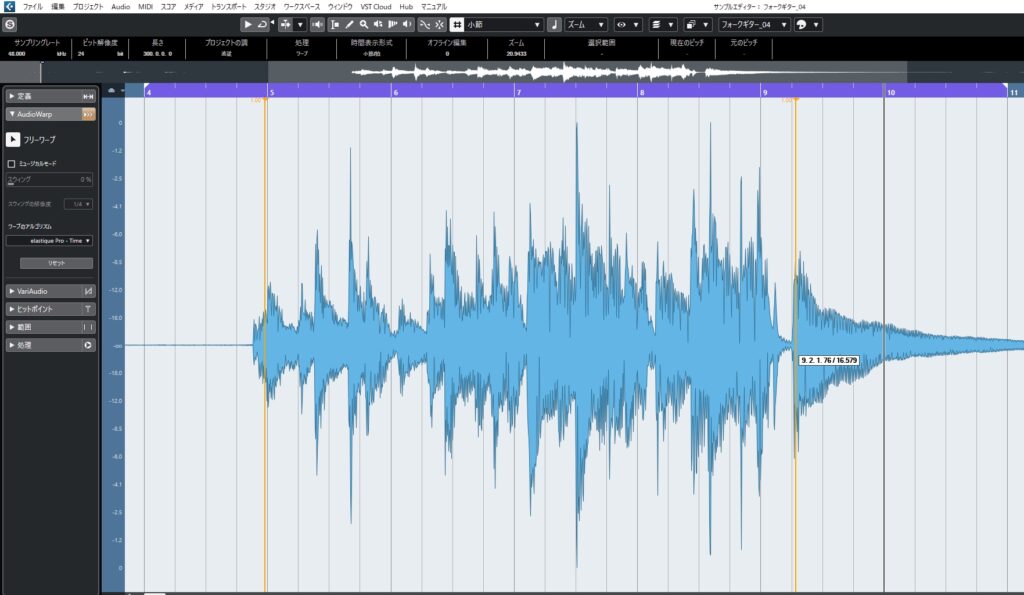

トラック3を真ん中にする手もありますが、一番いいのは、右にもう一つパートを増やすことです。

トラック5をKaori日本語女性パートにして、右20に配置します。

ただ、メインをコピーしただけですと、複数になった感じは出ません。ということもあり、このパートはハモリパートにします。

ハモリパートの基本的な作り方ですが、メインのメロディーに3度でハモらせるのが普通です。

ハ長調のドレミファソラシドで言いますと、

2つ隣の音が3度の音になります。

ドの場合は上はミ、下はラ

レの場合は上はファ、下はシ

です。

今回は、上にハモリを入れてみます。

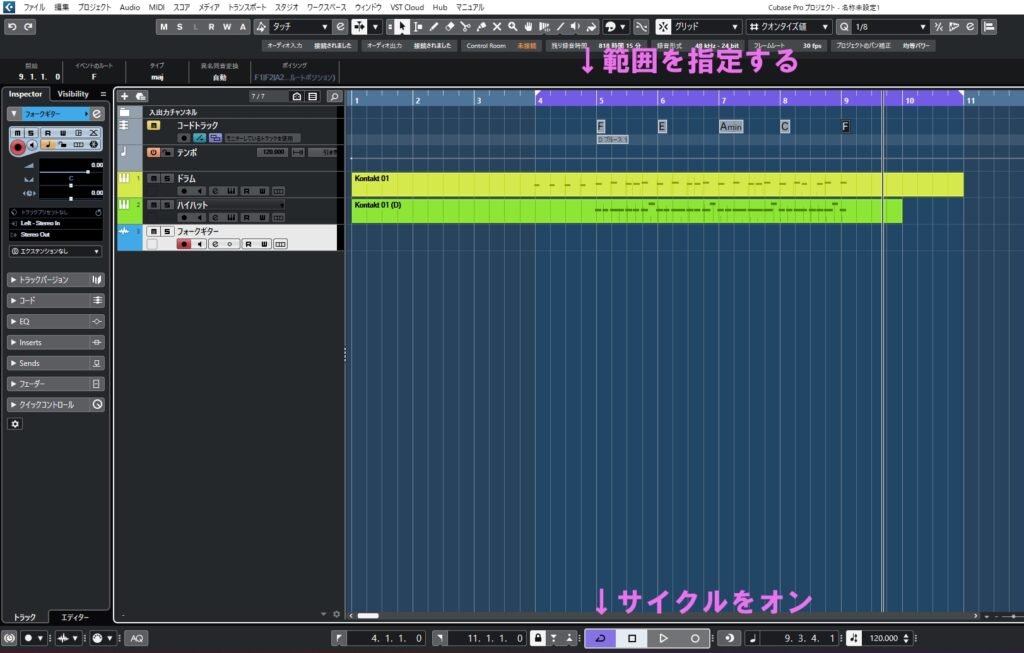

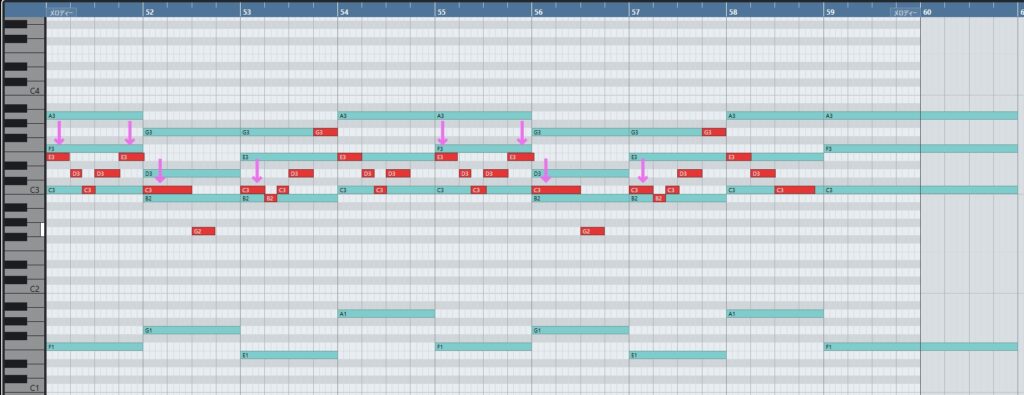

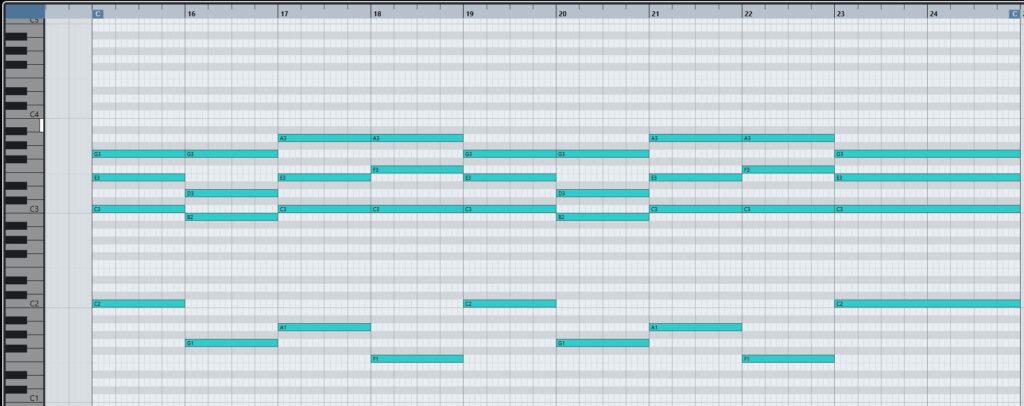

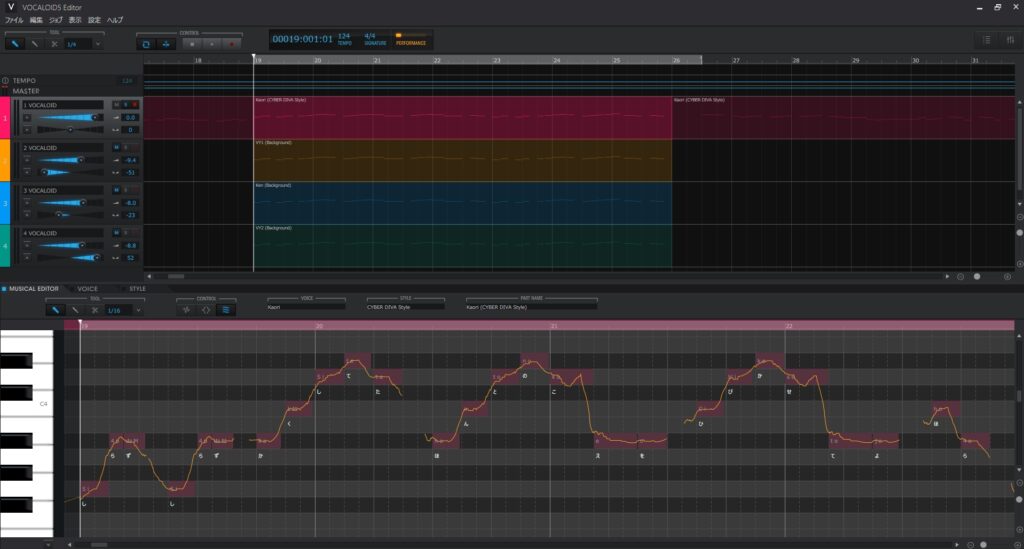

このキーはB♭のキーですが、上の図のように、赤色のメインパートの2つ隣の音をハモリパートとして作りました。

このときに、ハモリパートが、要所でコードの構成音になっていることがベストです。

メインパートの一つの音がコードの構成音だった場合、ハモリのパートもコードの構成音のときが綺麗に響きます。

メインパートとハモリパートの二つの響きがコードの音の響きを出しているという感じですね。

例外なケースもありますので、絶対というわけではありません。

コードを優先した場合は、ハモリパートが一部3度ではなく4度になるケースもあります。

また、コードよりも3度の方を優先させるケースもあり、実際に聴いてみて判断することになります。

今回は一部3度の方を優先してハモリパートを作りました。

ハモリパートだけ鳴らしたのがこちらです。↓

次に、全体で聴いてみます。↓

今の技術ですと、ハモリパートはもっと本格的な音が出るソフトもあるようですが、単にボーカロイドでも、それなりには作ることができるという、試験的な試みをしてみました。