こちらの記事はプロモーションを含みます。

上記写真はPIXABAYにてお借りしました。私ではありません。今回は、ボーカルを録音した後で、正確な音程に合わせるためのピッチ補正について、DAWソフトのCubaseで基本的な使い方について初心者向けに解説します。

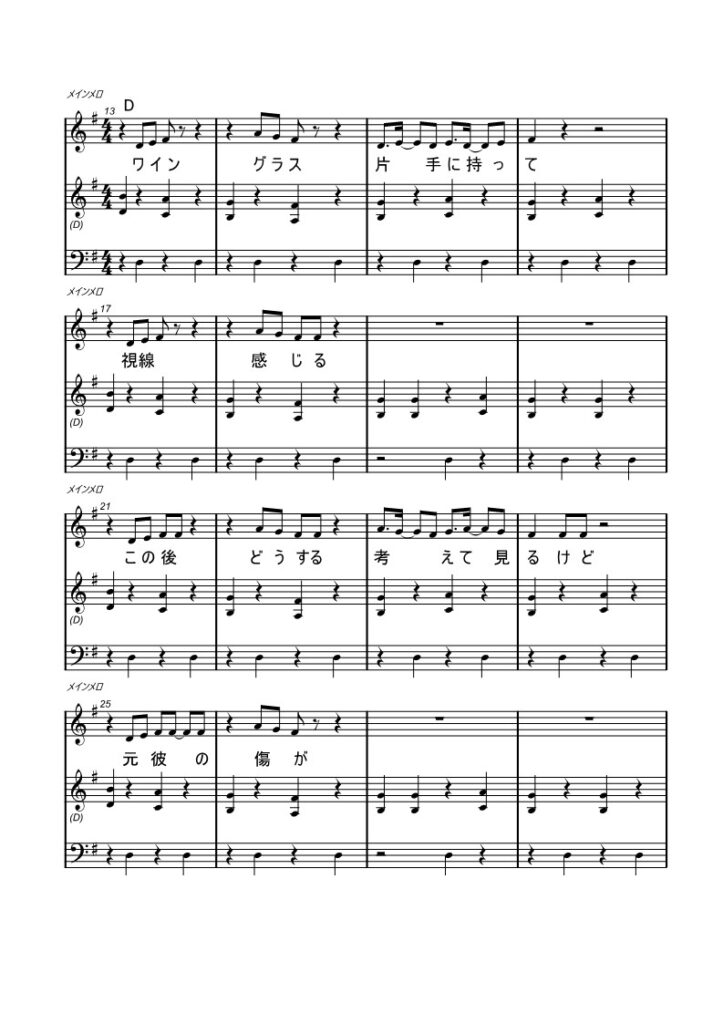

まずは童謡「もみじ」の冒頭部分を聴いてみてください。

オーディオトラックを作ってから、ボーカルを録音させます。

「もみじ」について、わざと音程を外して歌ったのが下になります。

さあ、こんな音痴な感じが正しい音程に直るのかどうか? 挑戦です。

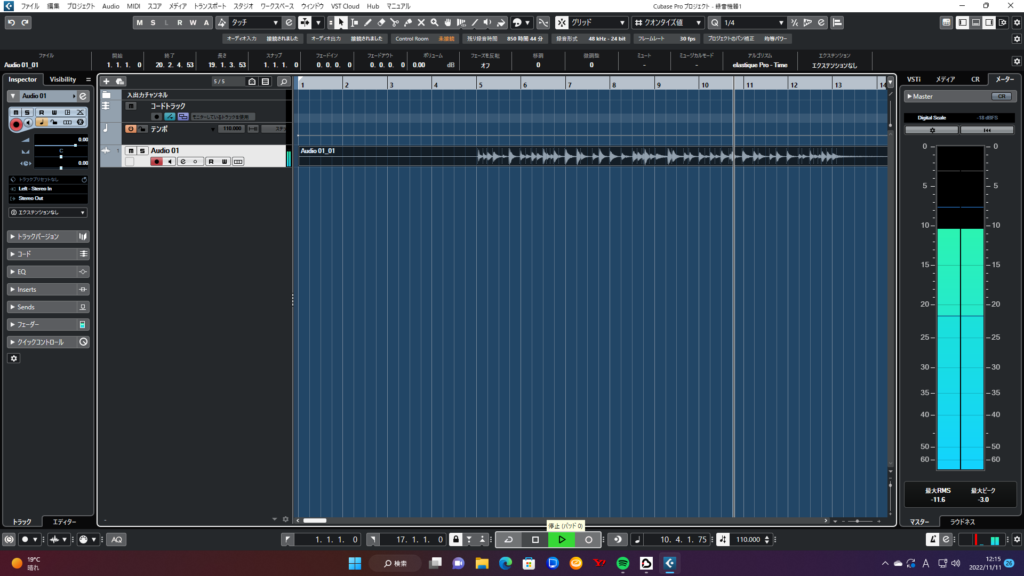

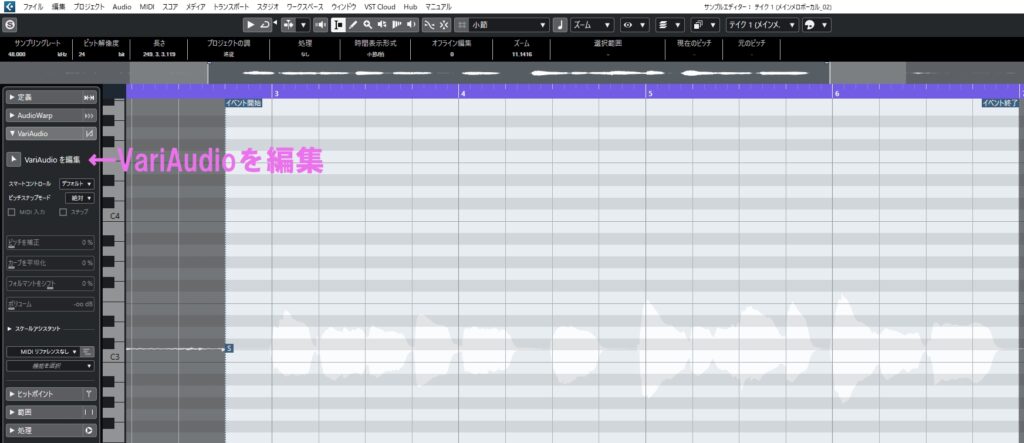

ボーカルのトラックをクリックして、開きます。

左側に「VariAudioを編集」があるので、それをクリックします。

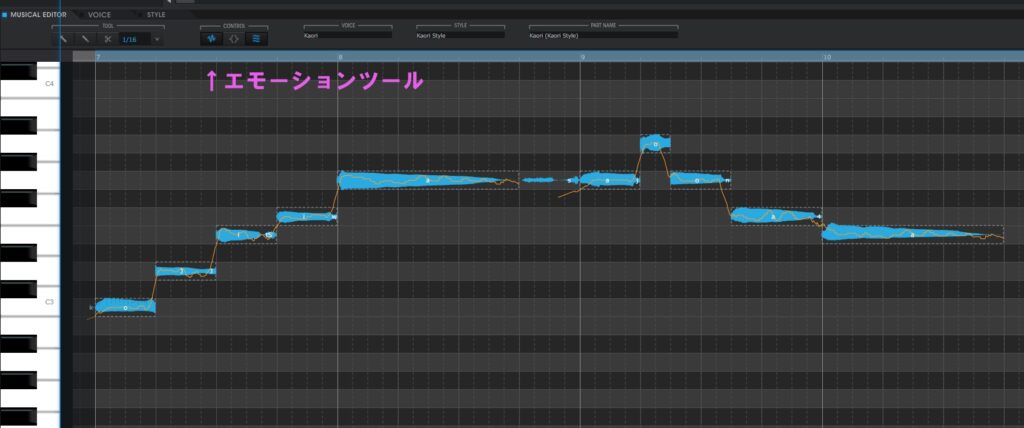

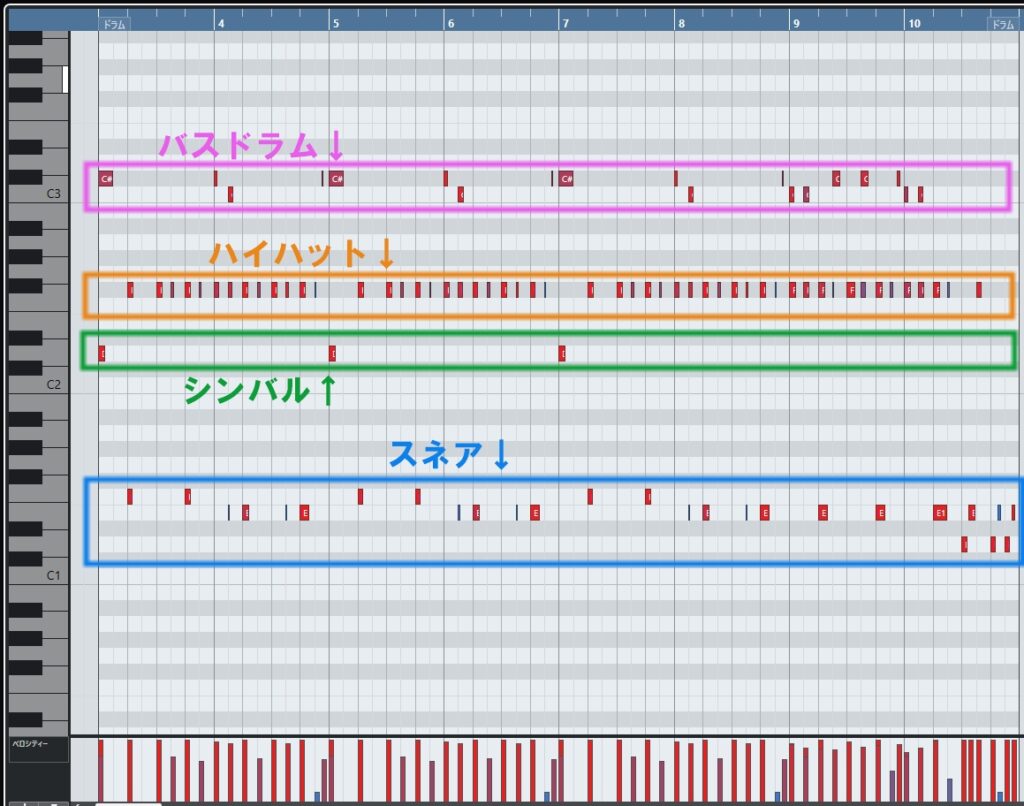

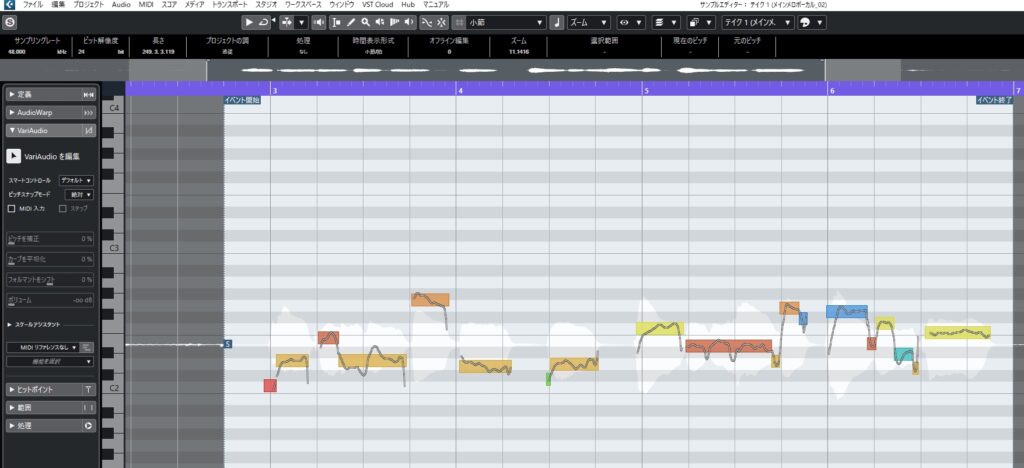

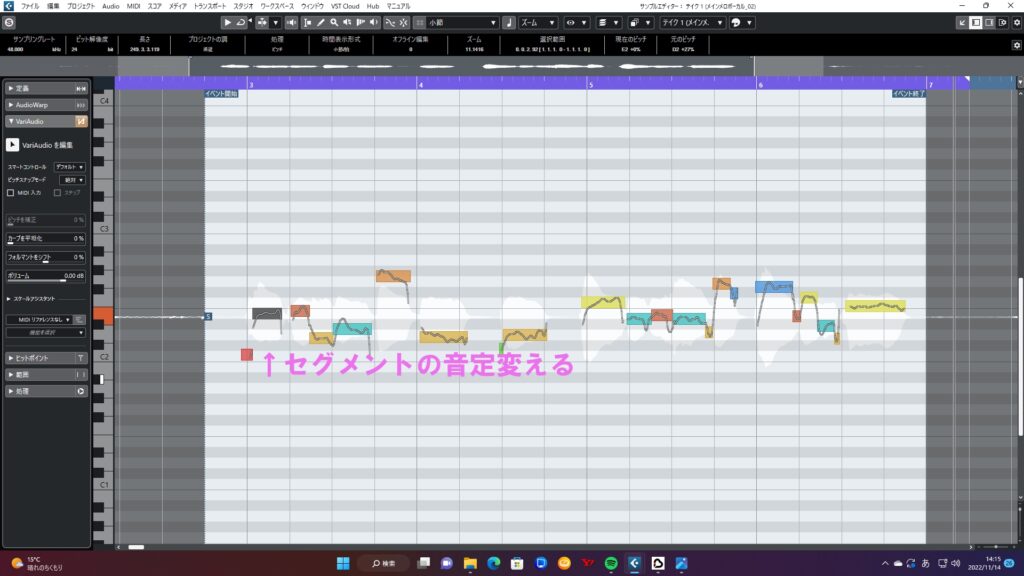

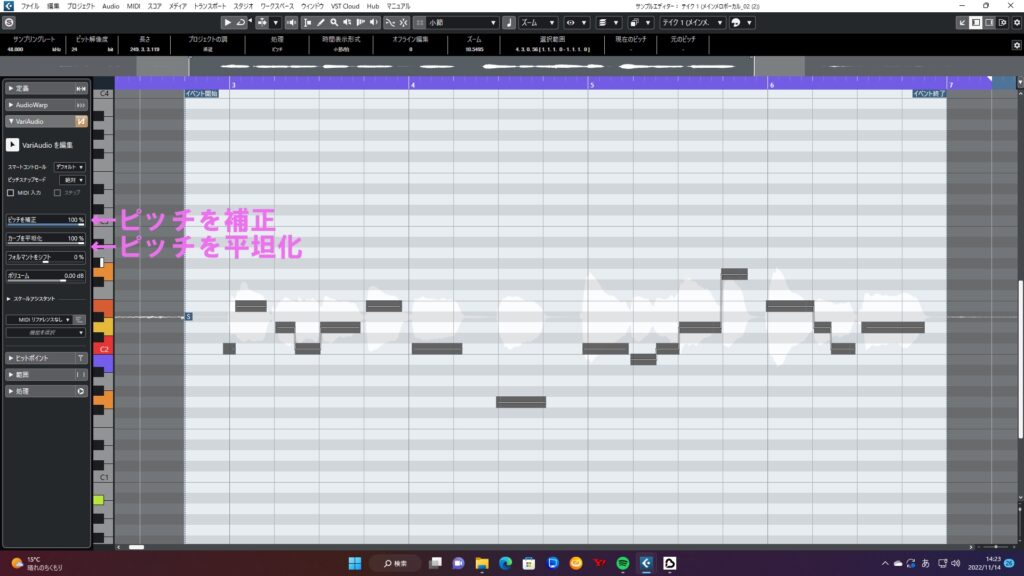

このような形で、音程について波になって表示されます。そのあたりがどの音程なのか、左側のピアノロールで確認できます。また、分かりやすいように、それぞれの音程で色分けされています。

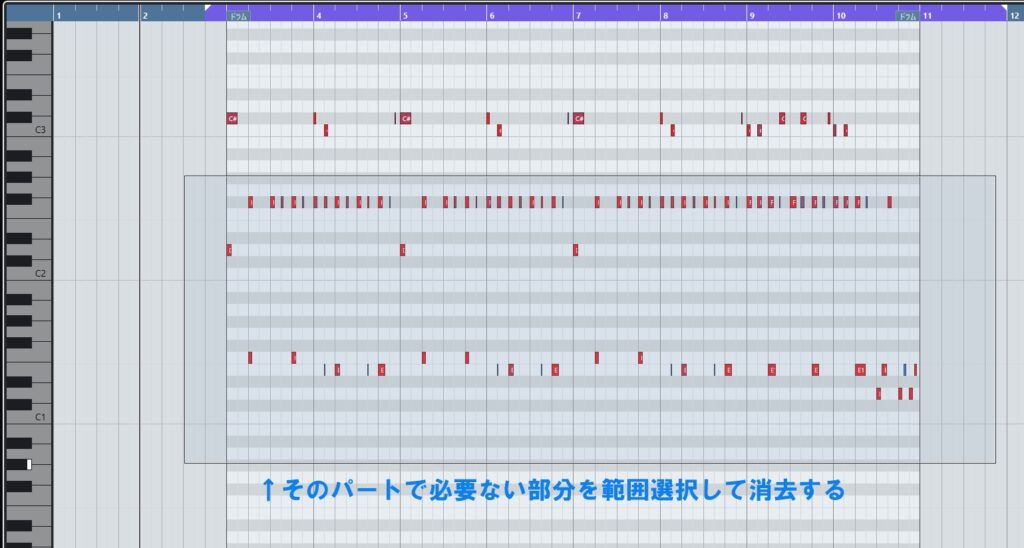

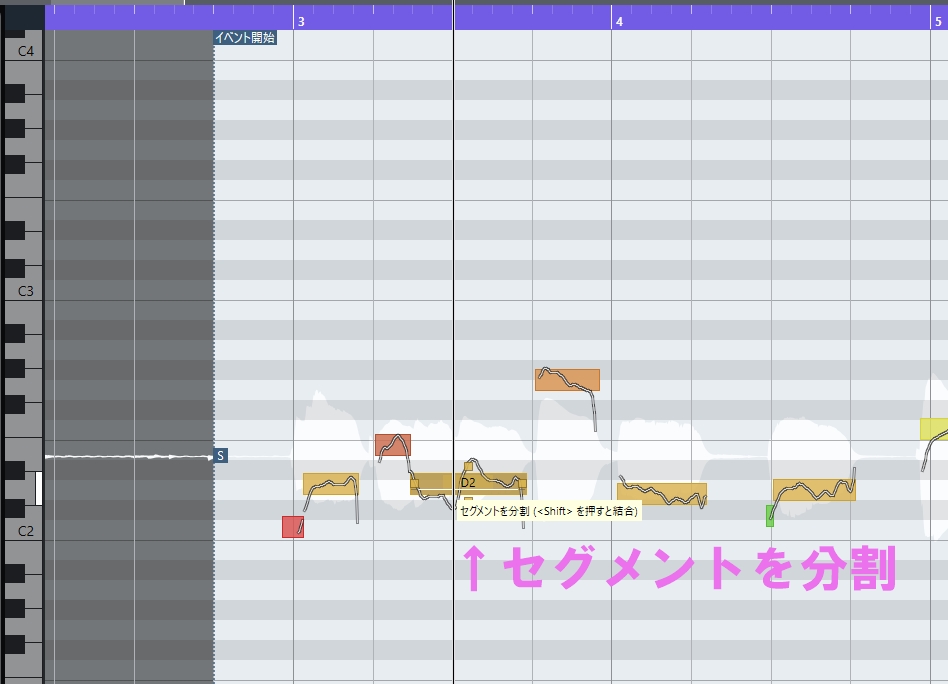

原曲の音符を確認しながら、音程が変わる部分については、オーディオの波形を分割します。

分割する部分の上にカーソルを持ってきますと、上の方にカーソルを持ってくると、その塊を上下させたりできます。下の方にカーソルを持ってきますと、画像のように「セグメントを分割」と表示され、ハサミのマークが出ますので、それで分割する部分を分けます。

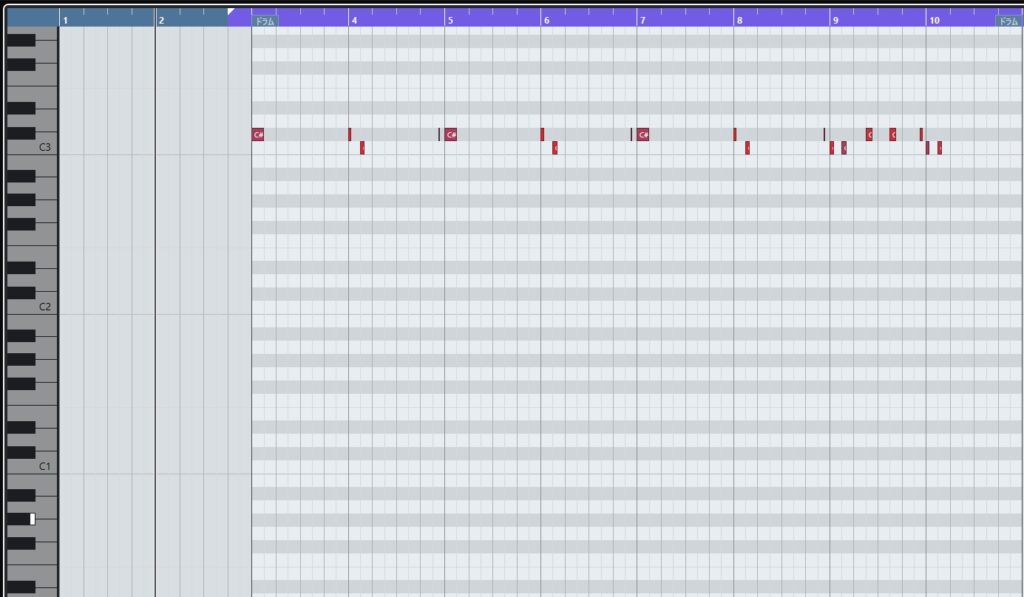

次に、楽譜を見ながら正しい音程に直します。四角の塊の上の方にカーソルを持っていきますと、上下させることができます。

なおこのとき、Shiftキーを押しながら上下させますと、微妙な調整ができます。押さずにですと、半音ずつカクカクと上下します。

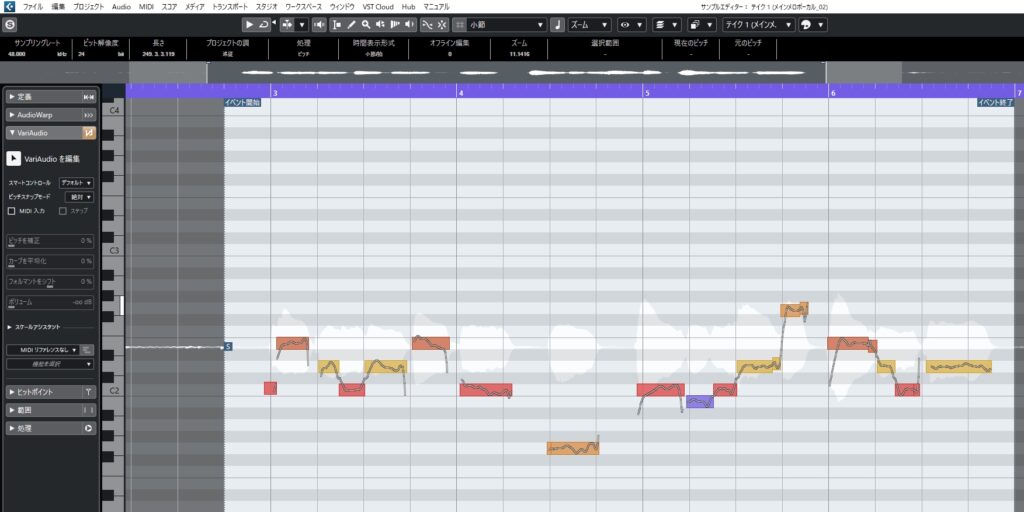

正確な音程に直したのが上の画像になります。

聴いてみてください。

どうですか? 音程を外して歌ったのが、まじめに歌ったかのようにちゃんと聞こえます。凄いですね。科学の力です。

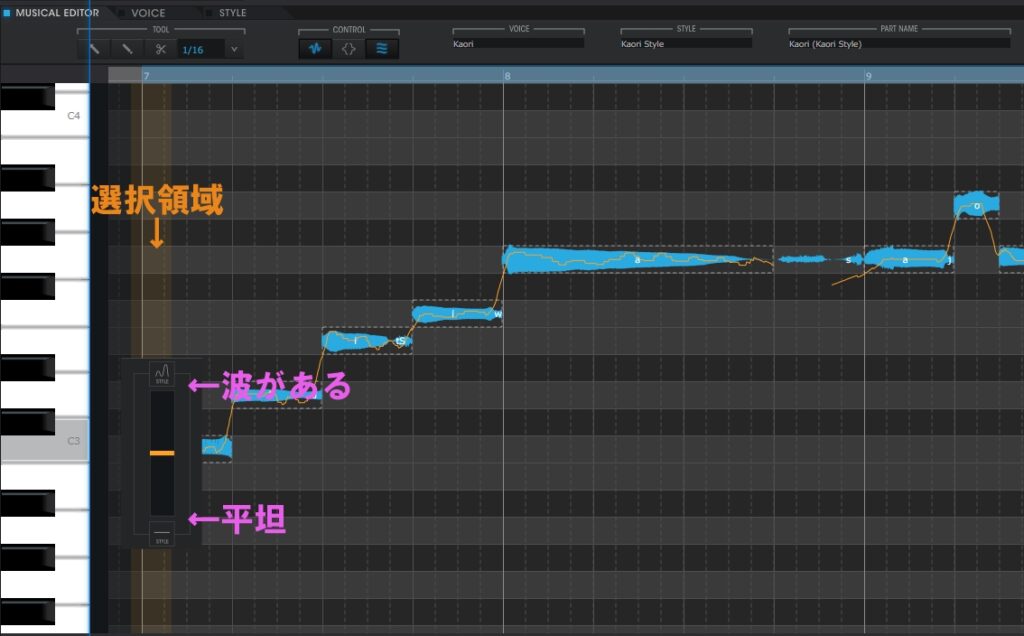

次に、音を加工する作業をします。今回は分かりやすいように、音程をフラット、平な状態にする加工をしてみますね。

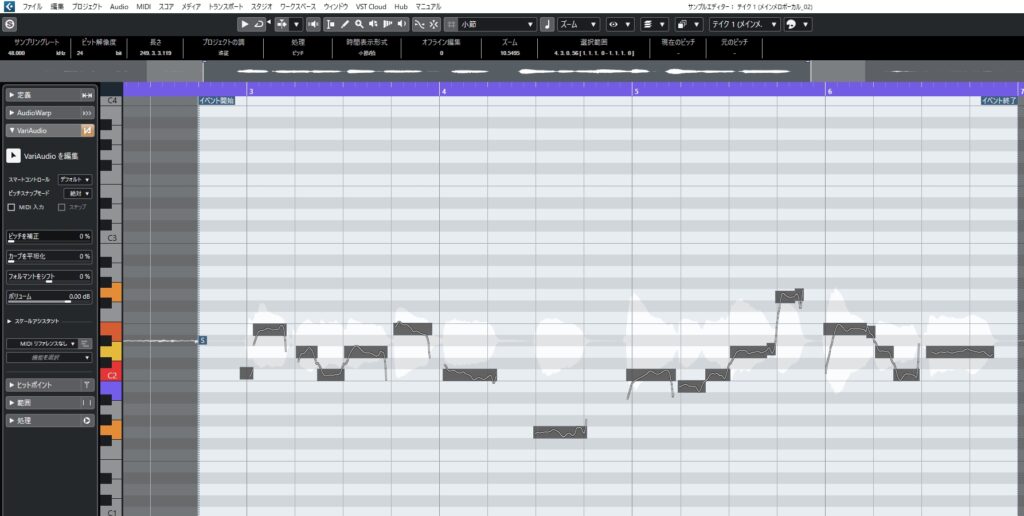

Ctrl+Aを押し、全て選択します。黒く変わったのが選択された印になります。

左側に、「ピッチを補正」「ピッチを平坦化」がありますので、そちらを右側に振り、最大限にします。

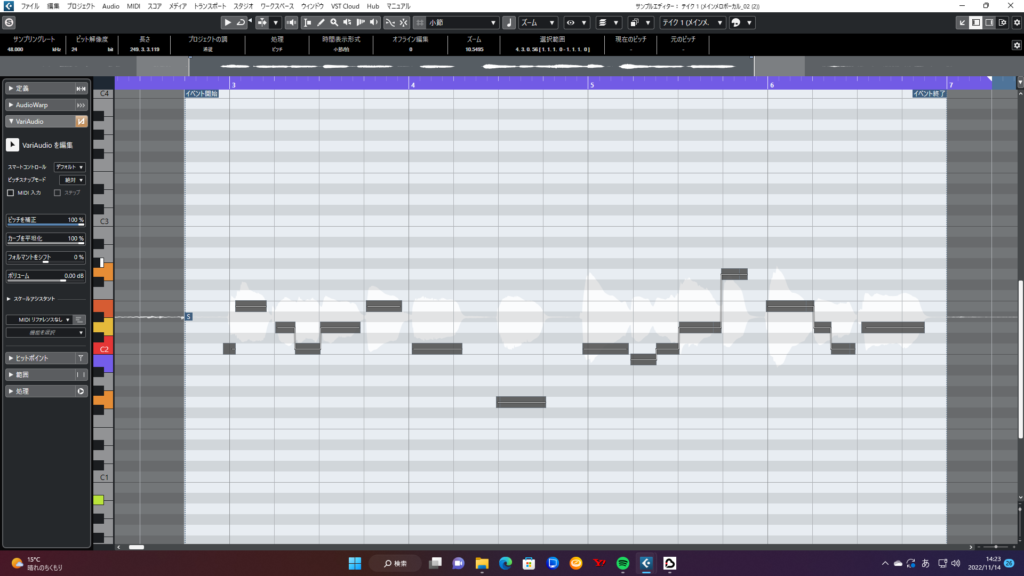

すると、なんということでしょう? 全ての波形が横に一直線の物に変わりました。

邦楽、洋楽などで、たまに耳にする感じの癖のある音になりましたね。中田ヤスタカのプロデュースのパフュームの歌などはこの加工がされています。

後で波形を加工する他に、リアルタイムで加工させるエフェクトなども存在します。

加工による修正は、ここまで極端でなくても、抑揚がありすぎる部分だけ、ある程度フラットに近づけるなどの修正や、一部分だけ音が外れた部分だけ音程を修正するなどが行われます。

今回は、ボーカルのピッチ補正について、基本的な使い方の説明でした。これなら、歌に自信がない人でも発表できますね。

ちなみに、私のオリジナル曲のPVで、私の、下手でないにしても大して上手ではない歌を補正してできた曲がありますので、参考までに聴いてみてくださいませ。

ここからはCMになります。

U-NEXTは見放題作品数NO.1の動画サービスです。(※GEM Partners株式会社調べ、2022年6月時点)

映画、ドラマ、アニメなど26万本配信!※見放題作品23万本、レンタル作品3万本(2022年7月時点)

本当に、見られる映画が無限にあると言ってもいいほどですね。

◆31日間無料トライアルの特典◆

1 月額プラン2189円(税込み)が31日間無料で視聴可能です!

一部最新作を含む、すべてのジャンルの見放題作品を無料で視聴可能です。

最新作はレンタル配信(個別課金)となります。

2 600円分のポイントプレゼント!

DVD・ブルーレイよりも先行配信の最新作、放送中ドラマの視聴や

最新コミック・書籍の購入に使用可能です!

3 追加料金なく、140誌以上の雑誌が読み放題!