私のブログは2022年10月1日より開始しておりますが、まだ今のところ毎日続いております。9日目です。

DTMの記事の他に、音楽の批評などもたまに上げていきたいです。一番最初に選んだのは、ビートルズの「Sgt.Pepper’s Lonly Heart Club Band」です。

「サージェント ペパース ロンリーハーツ クラブバンド」と読みます。

ビートルズの8作目のイギリス盤公式オリジナルアルバムになります。

1967年にグラミー賞にて、最優秀アルバム賞他、4部門で賞を獲得しています。

ビートルズ初のコンセプトアルバムで、ビートルズが架空のバンドになったという想定で、アルバムを通して一つのコンサートをしているかのような設定になっております。

上の動画は、一曲目の、アルバムタイトルと同じ名前の曲です。

観衆の声が聴こえる中、ロックバンドが演奏を始めます。

途中の曲は、観衆の声は入れていませんが、最後から二番目の曲で再び「サージェント ペパース~」の曲になりますが、これは最初の曲と全く同じ曲ではなく、どちらかというとかなり明るい感じの曲に仕上がっています。

そしてその後、アンコールが入るように、「A Day In The Life」の曲になります。

私はこの曲を最初に聴いたのは、確かラジオだったと思うのですが、物凄く怖い印象を持ったことを覚えています。

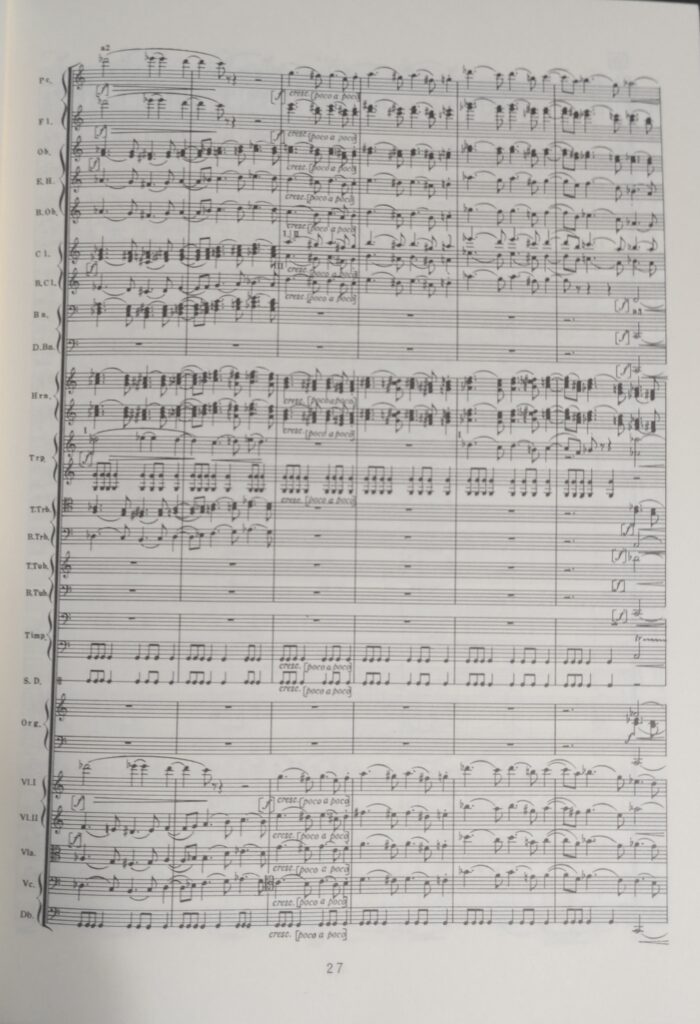

途中、オーケストラが、それぞれの楽器で一番低い音から、一番高い音にいたるまで、ある決められた小節の中で、じわじわと音程を上げていくという前衛的な手法が取られています。

それぞれの楽器同士は決してハーモニーを奏でるであるとか、そういうことは全く意識せず、ある意味機械的に音程を上げるということをしています。

世の中に存在する音楽の中で、断トツの不協和音がそこにできあがります。

そして、一番の終わり、その無秩序な上昇の後、めざまし時計の音が鳴り、日常の感じになります。

一番はジョンレノンの歌で、二番はポールマッカートニーの歌になります。二番は一番よりずっと明るい感じの曲調に変わります。

そして、オーケストラが、今度は全体で合わせる感じで奏でます。この部分では不気味な上昇はありません。

三番に入り、一番と同じくジョンレノンの歌になり、最後はあのオーケストラによる不気味な上昇があります。

そしてオーケストラの上昇が終わった後、全員で「E」のコードを鳴らして、エンディングとなります。

最後の「バーン」というEのコードが、発売当時に、

「20世紀最高の和音」と呼ばれました。

一度聞いてみてください。この和音は、今のDTMの技術をもってしても、なかなか再現が難しいと思います。

なぜ、この最後の音が20世紀最高の和音というか、真似できないハーモニーになったのか?

ここからは私、Goronyan(ゴロニャン)の解釈です。

オーケストラの方々は、それぞれの楽器が上昇するとき、普段ハーモニーを奏でている人にとって、物凄く気持ちの悪い感じを覚えつつ、頭の中の絶対音感とかそういうのも壊されるのではないかと、考えつつ、音程が上昇していきます。

その後で、全体でEの音を出します。

もちろん、木管楽器、金管楽器は、押さえ方により音程は決まっているのですが、バイオリンなどの弦楽器は、本当にこの音で合っているのかつかめないまま、音を出します。

その結果として、全体で大きなうねり、小さなうねりなどをともなった奥深い音になっています。

この前衛的な手法は、ポールマッカートニーが発案しましたが、彼は、「楽器ごとに音程を合わせることよりも、それぞれが美しいと思う音を出したとき、全体として美しい響きになる」ということを、実験的に表現したかったのではないか、と私は考えます。

音程の微妙なずれが音のうねりになりますが、全くうねりがないジャストな音程より、若干のずれがあったときの方が深くいい音に聞こえる、というのは、自分でギターのチューニングとかしているときに感じたりすることですね。

少し偉そうな論評になってしまいました。

ちなみに、この「A Day In The Life」は、ドラッグの幻覚を連想させるとして、当時、放送禁止の曲になっていたようです。

このアルバムが出る前は、クラシック批評家などから、厳しく言われていたようですが、「She’s Leaving Home」という曲が、アルバムに収録されており、その曲の弦楽器でのアレンジが飛びぬけて素晴らしかったこともあり、クラシック批評家の人も、それ以降非難することもピタリとなくなったようです。

アルバムには、他にもインド音楽のシタールを主体とした「Within You Without You」や、

サーカスをイメージした「Being For The Benefit Of Mr. Kite」など、どれとして似た曲がなく、バラエティーに富んでいて、飽きさせないですね。

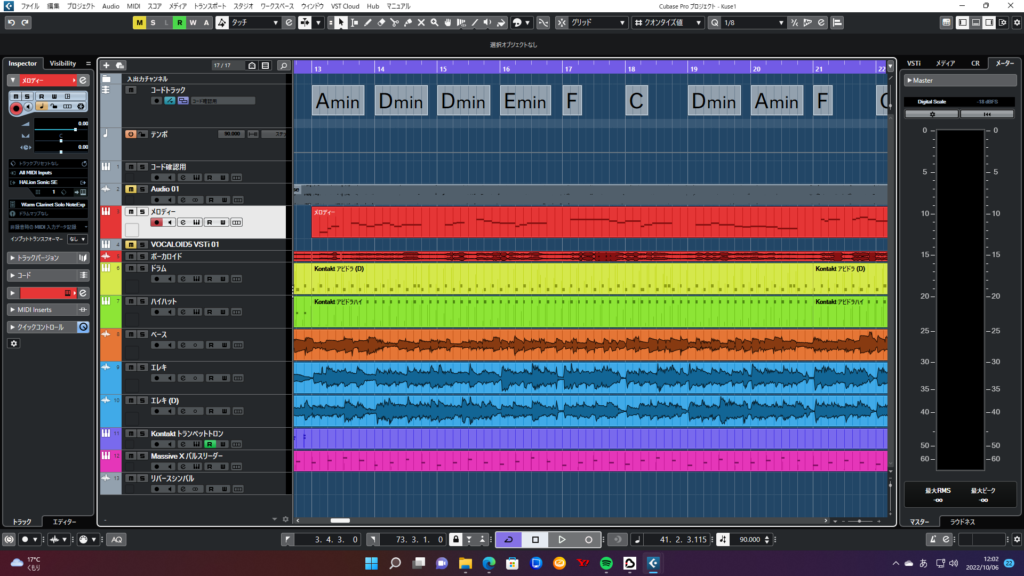

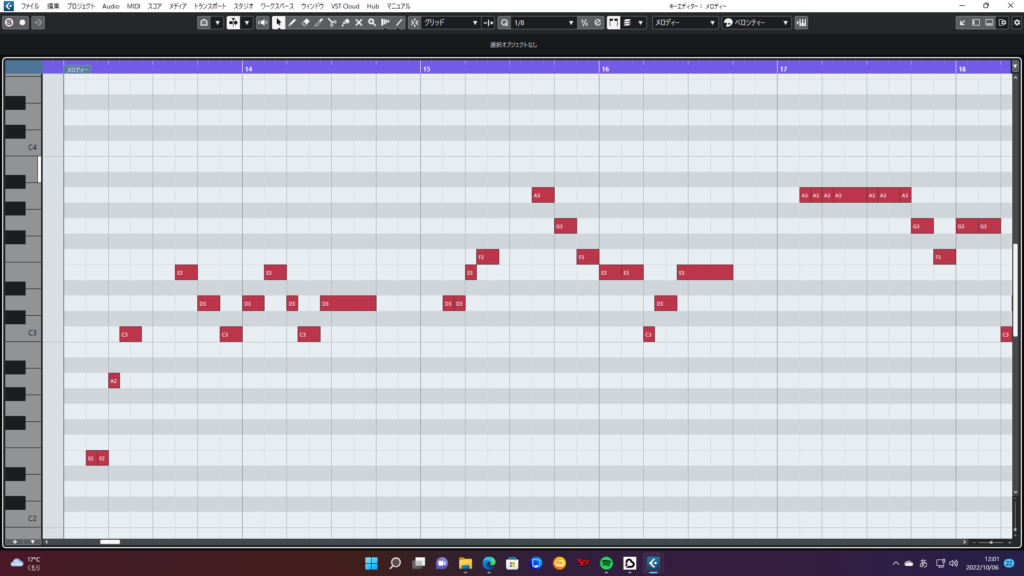

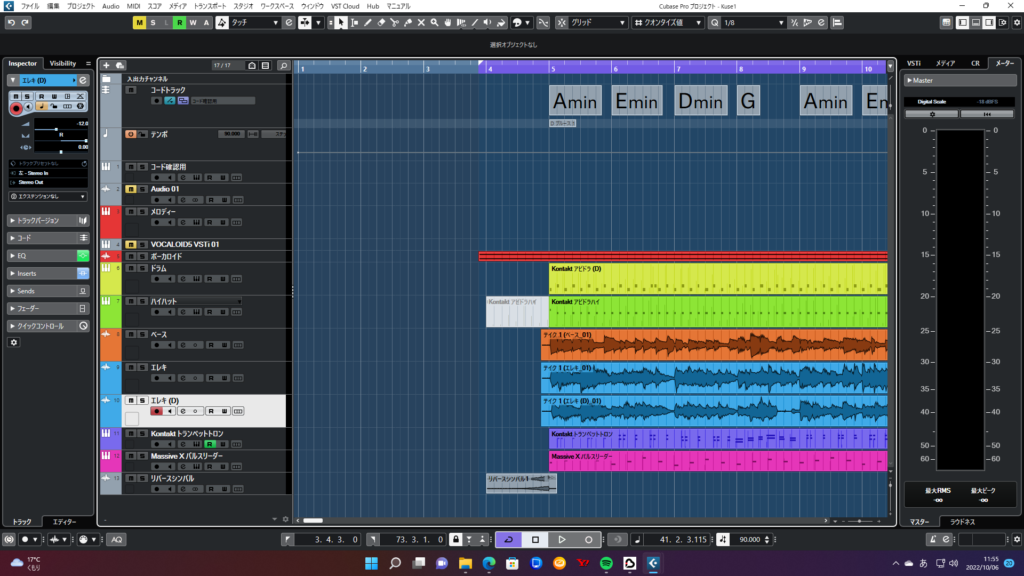

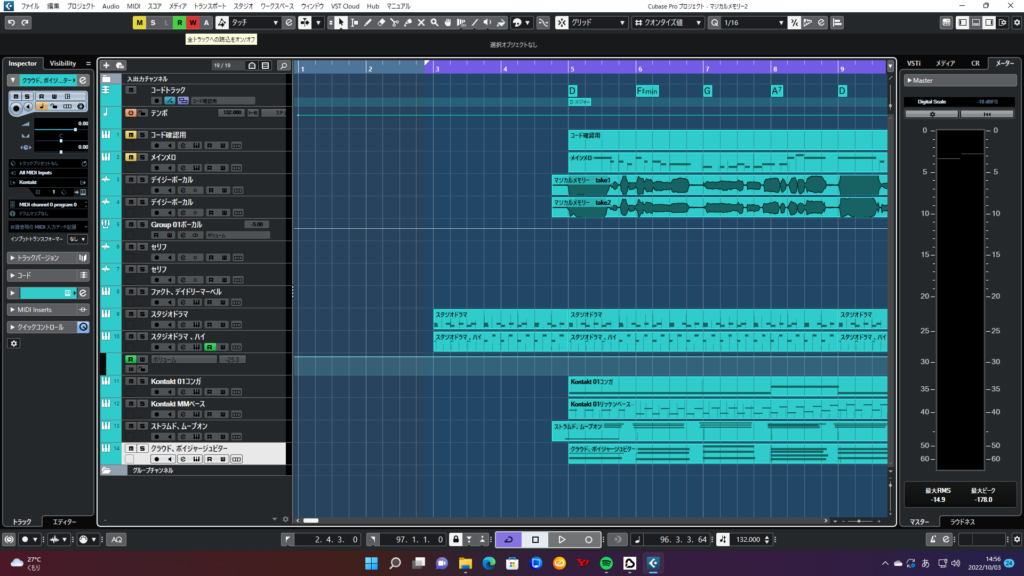

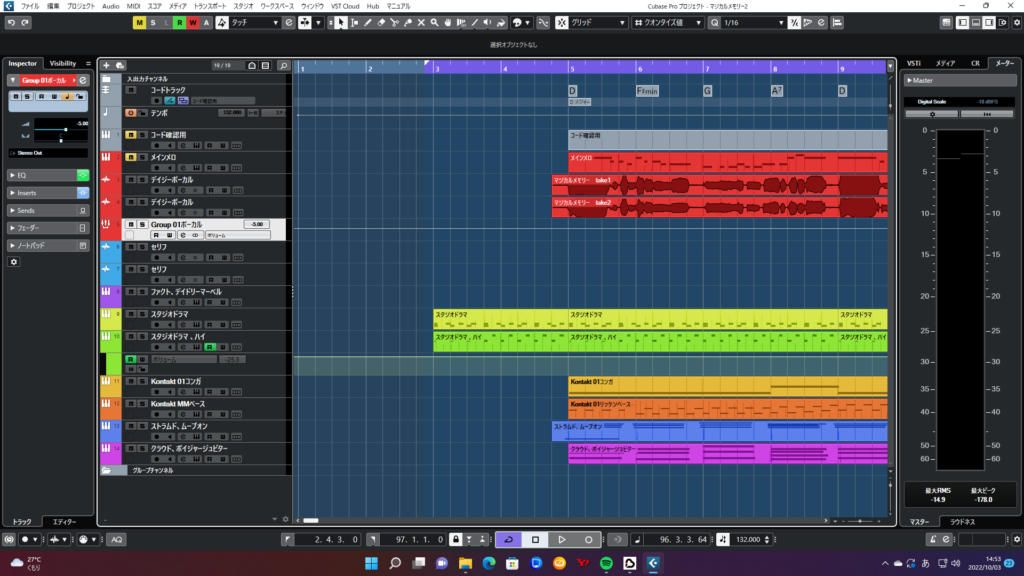

そんなビートルズファンの一人である私が、バンドスコアを見ながら、このアルバムの中の二曲をDTMにて再現させてみたのがありますので、興味がある方は聴いてみてください。

前もって言っておきますが、びっくりするぐらいクオリティは落ちます。特にボーカル。汗。