今回は、上級テクニックといえます「サイドチェイン」について、解説します。

サイドチェインとは、メインのオーディオ信号とは外れて、制御信号などを送る回路のことを示します。

主に使われるのはコンプレッサーのエフェクトに対して使われます。サイドチェインコンプと呼ばれます。

実際アレンジとして一番典型的な使い方として、4つ打ちのバスドラムをサイドチェインとして指定することで、

シンセの音が、バスドラムが鳴るタイミングに音量が下がるという効果を出します。

シンセが「ンーワ、ンーワ、ンーワ、ンーワ」と鳴るのを聴いた人もいるのではないでしょうか?

最近の洋楽などで、よく用いられる手法です。

その作り方を解説しますね。今回は少し難しい内容になります。

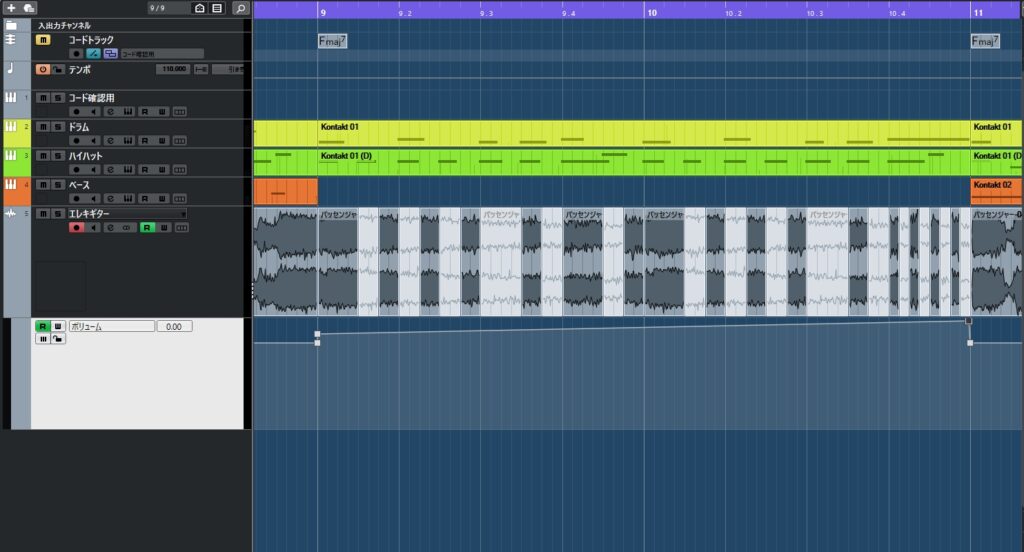

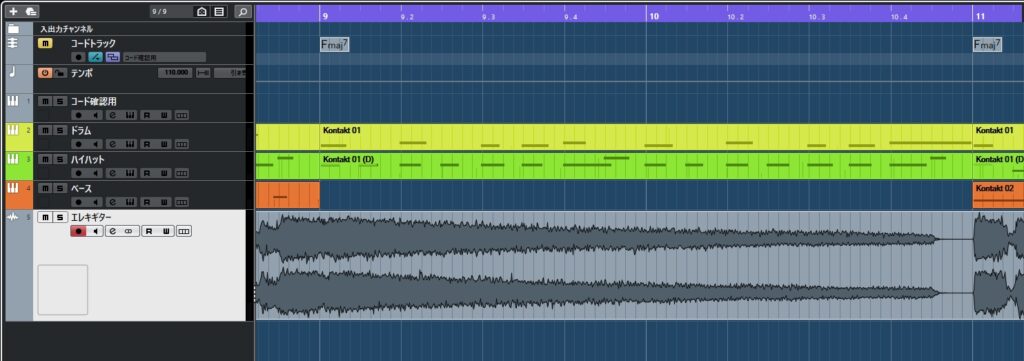

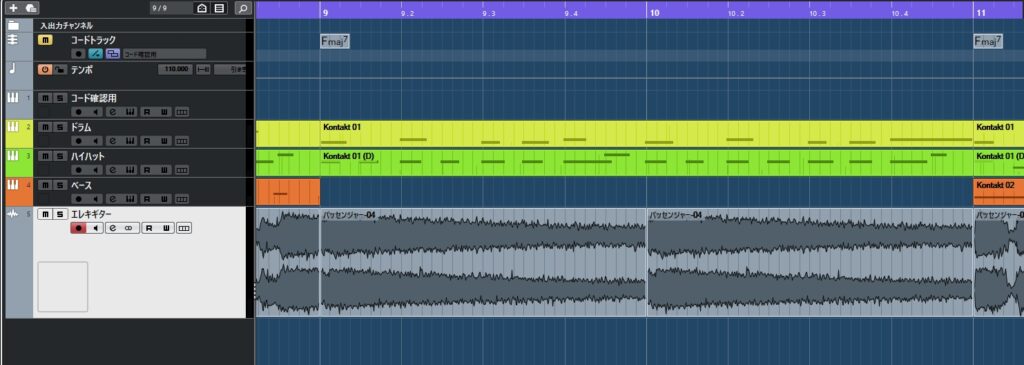

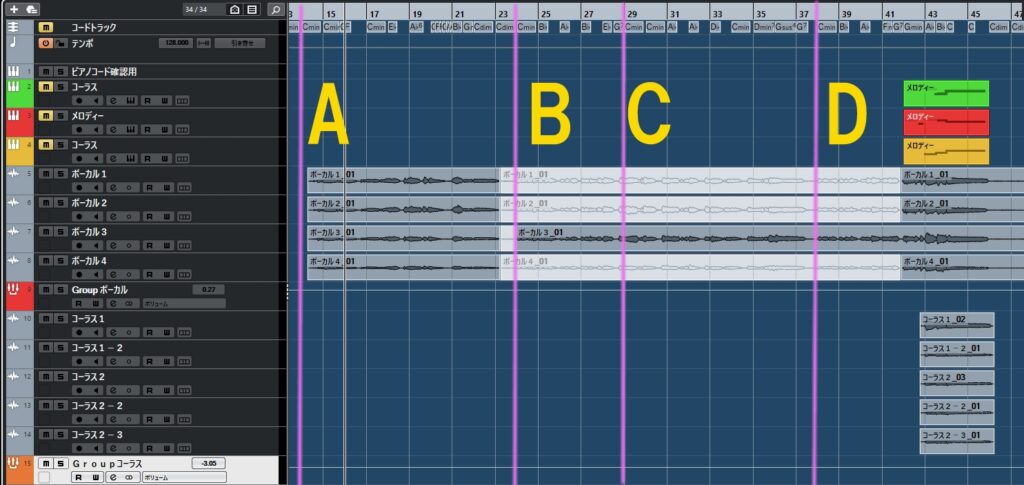

トラックとして、ドラムトラックを作ります。そのときに、バスドラム、スネア、ハイハット、と個別に分けておいてください。少なくとも、バスドラムだけは単独にしてください。

バスドラムは4つ打ちにします。ベロシティは同じにします。

もう一つ、効果をかけるシンセを用意します。今回はCubase付属音源のHalion SonicにあるCarpet Layerという音色を使います。

テンポを指定(今回は104)して、同時に鳴らしてみます。コードは何でも構わないのですが、一小節ごとに、F、B♭M7を繰り返してみます。

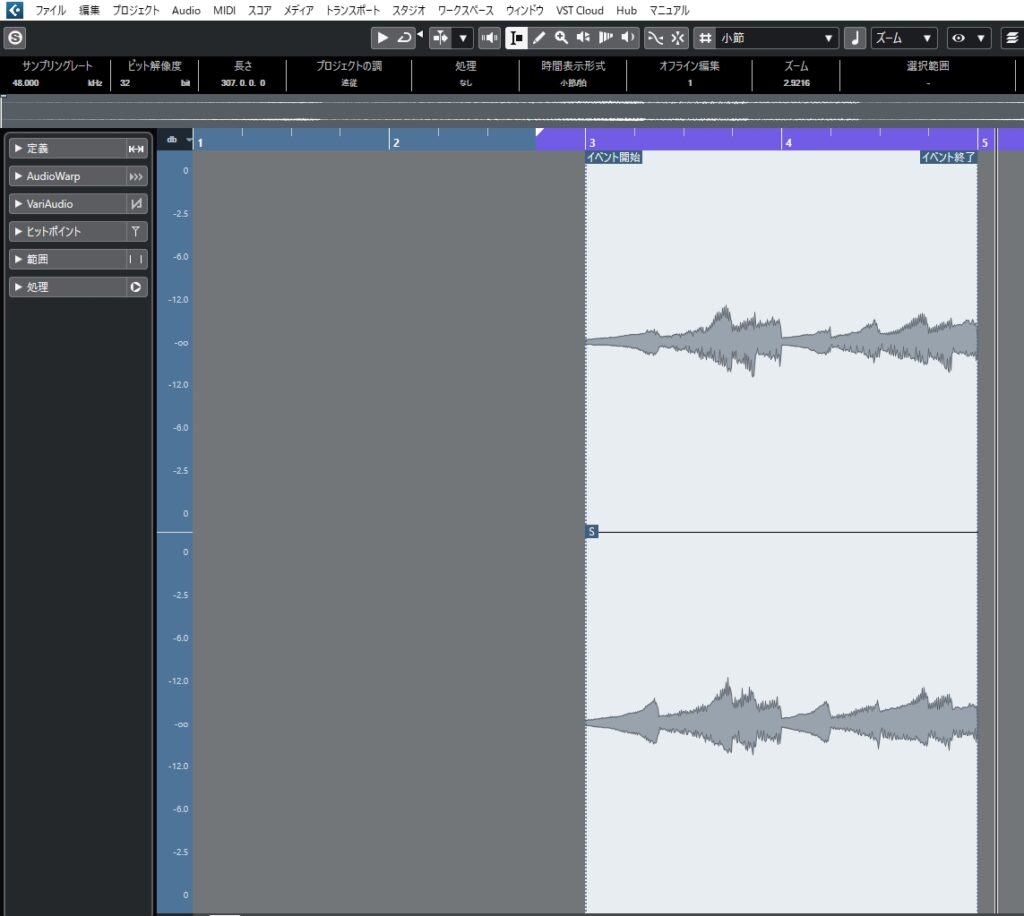

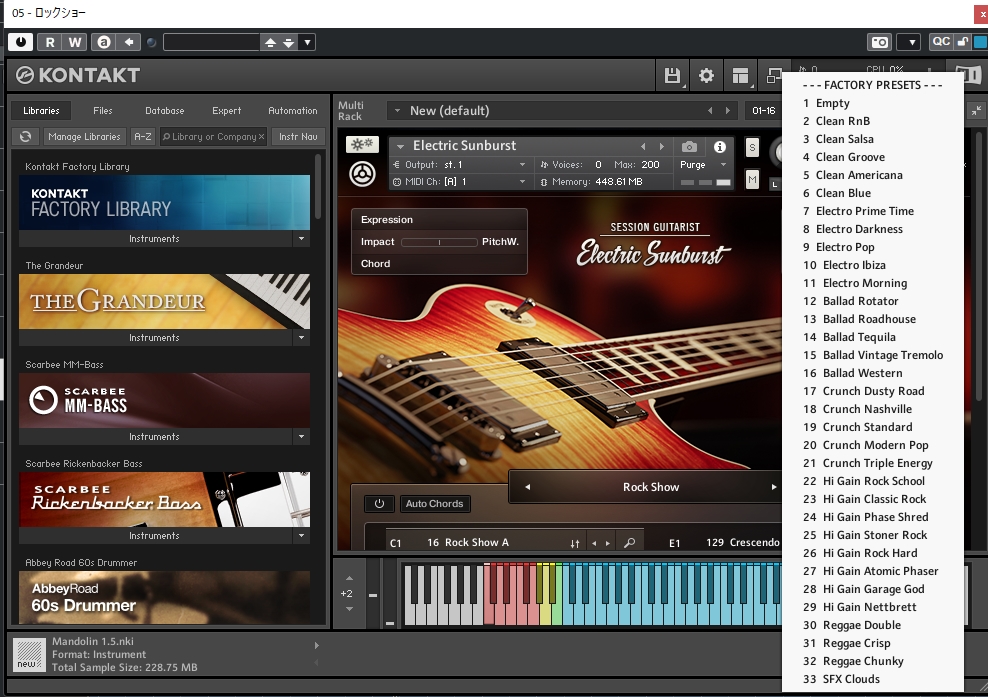

シンセのトラックのエフェクトに、コンプレッサーを入れます。

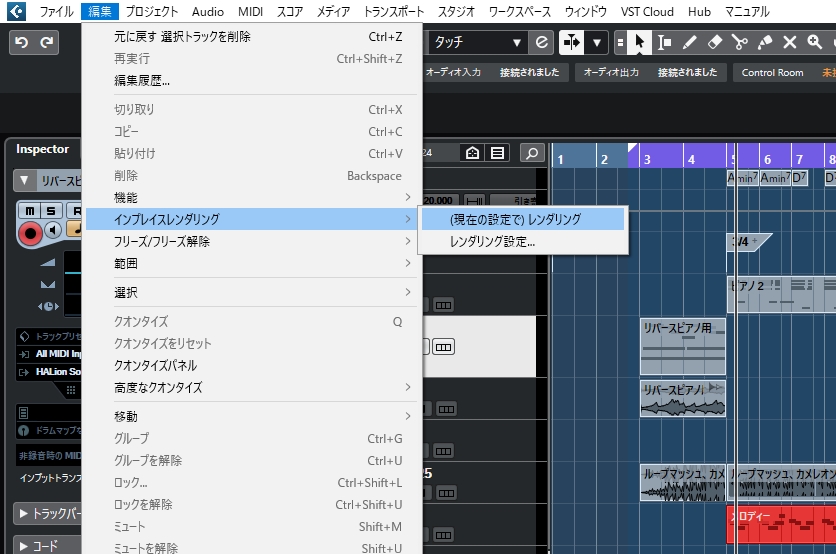

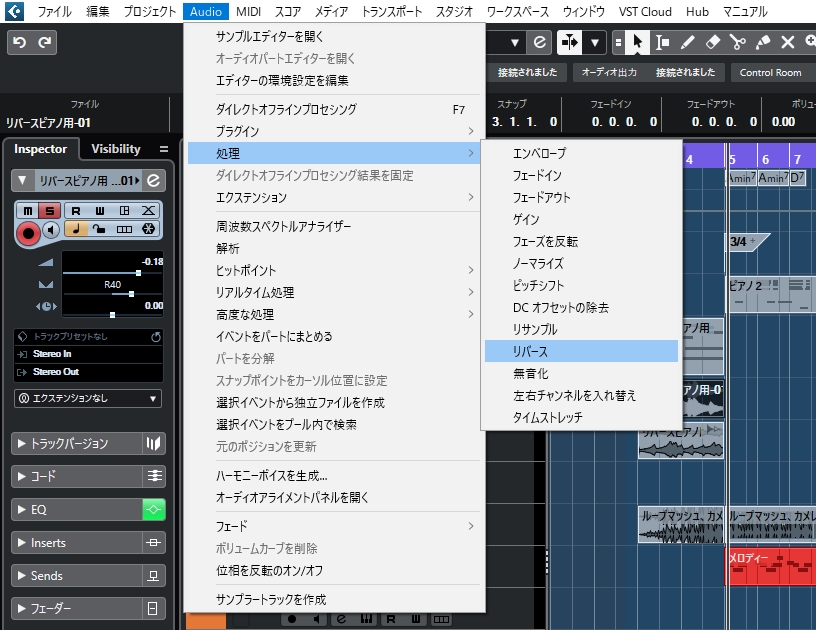

そのときに、「Side-Chainをオン/オフ」をクリックして、オレンジ色にします。

バスドラムのトラックを開き、Sendsのところで、出力先として「Side-Chains~」を選択します。

クリックしますと、青色のプリフェーダー、橙色のポストフェーダーが選択できますが、今回はプリフェーダーにします。

プリフェーダーとは、フェーダーの前、効果をかける前の状態を意味します。プリフェーダーにしておきますと、バスドラムの音量を最小にした状態、音が鳴らない状態にしても、音が鳴っていると仮定して、効果がかかってくれます。

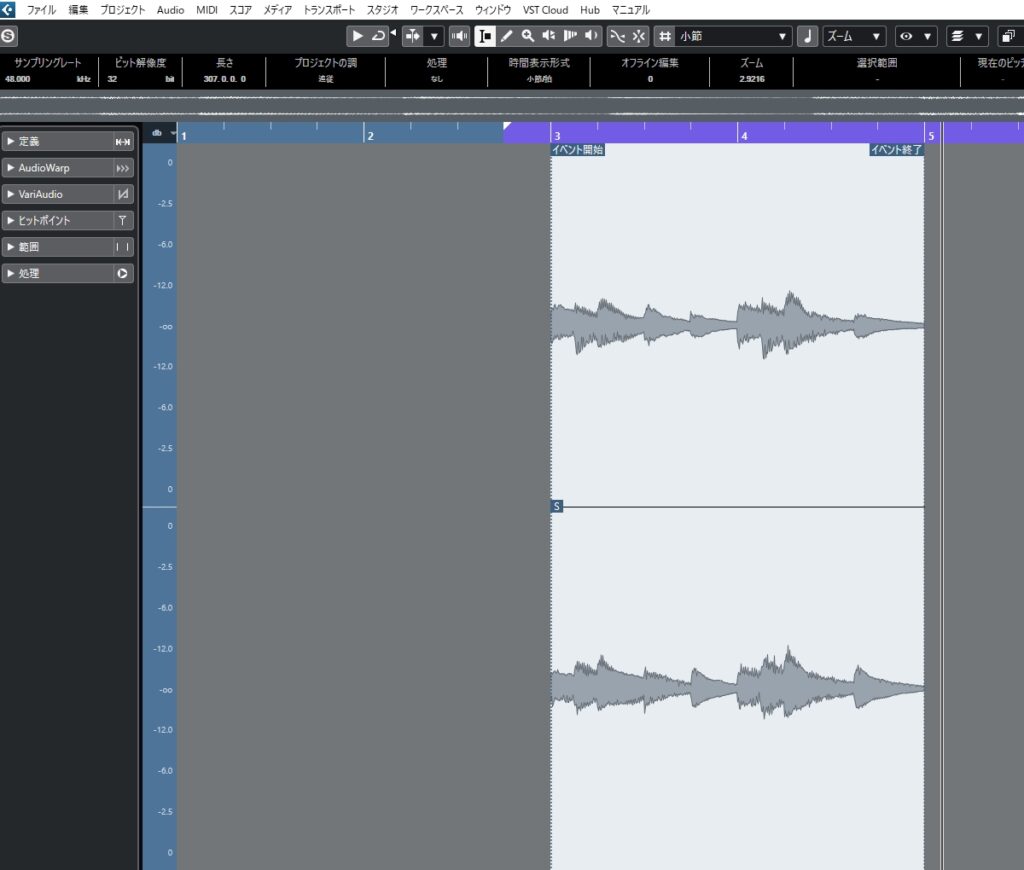

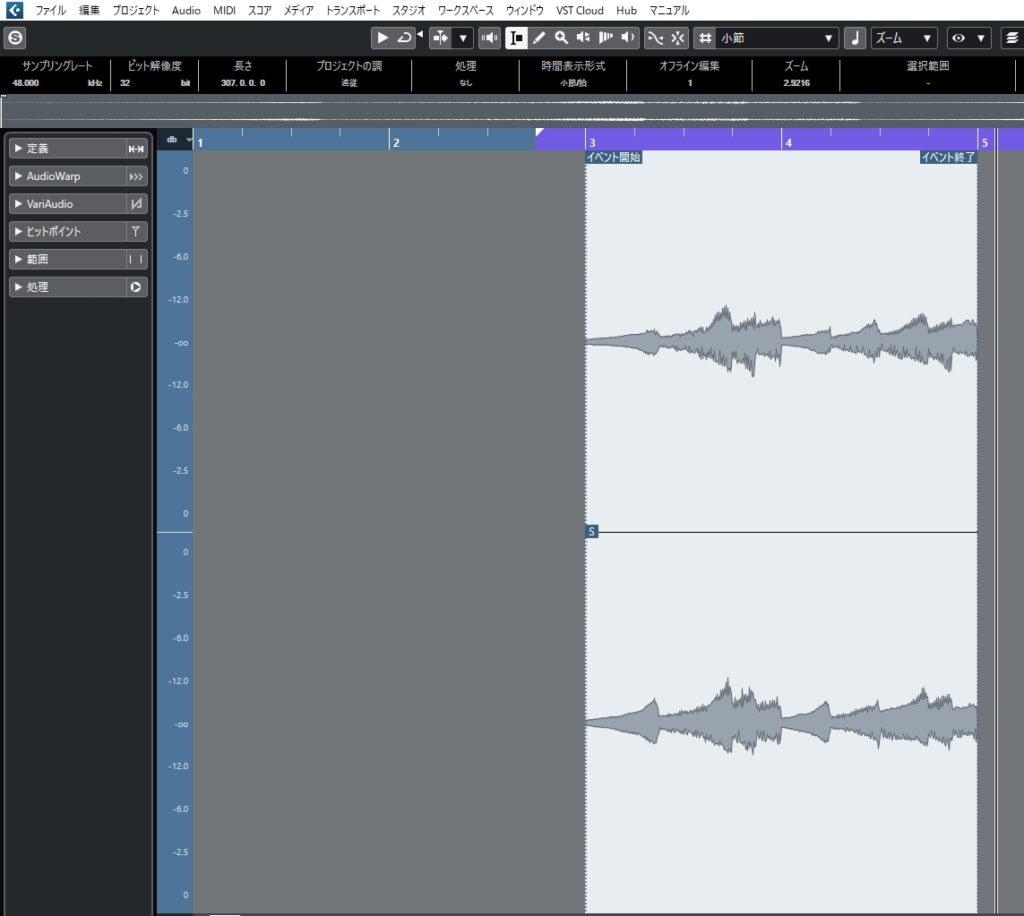

コンプレッサーのかかり具合を調整します。

THRESHOLD(スレッショルド)は、どの音量からコンプがかかるかのことです。

RATIO(レティオ)は、コンプのかかり方の強さを示します。

今回は、コンプを強めにかけてみます。

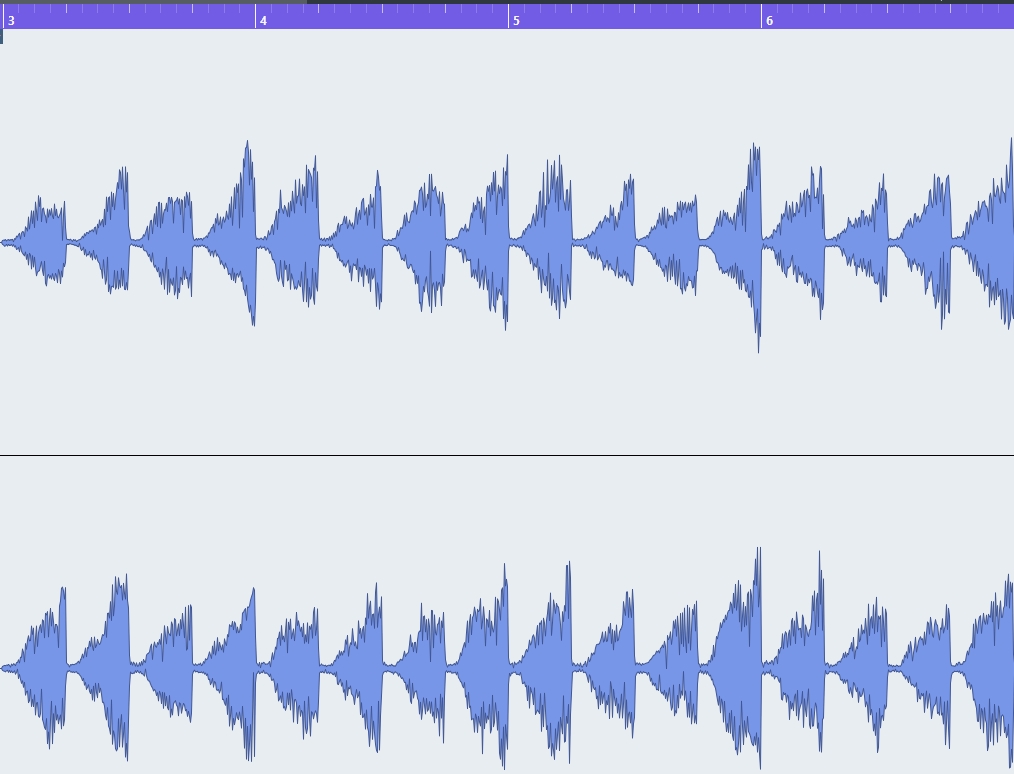

バスドラムの鳴るところで、シンセの音が小さくなることで、バスドラムがクッキリと浮き出たように目立ちますね。

試しに、バスドラムの音量を最小にしますと上のような音になります。プリフェーダーにしなければこの効果はかかりません。

シンセでも、シャープな音のシンセの音、ベースなどにこの効果をかけても面白い効果が得られます。

応用として、4つ打ちのバスドラムをサイドチェイン用のものとして、音量最小にしておき、別の複雑なパターンのバスドラムを入れるなんていうテクニックも使えることになります。

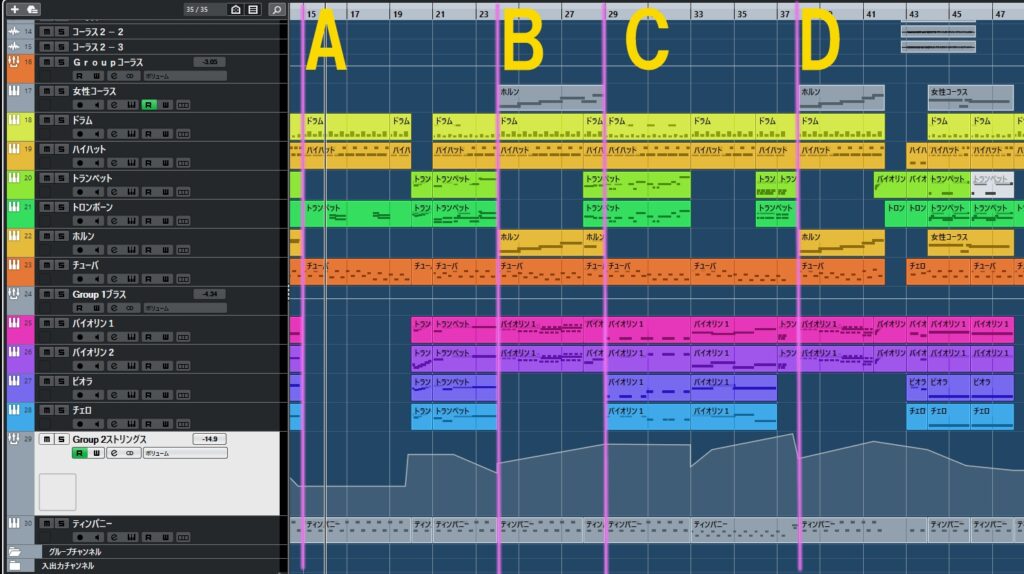

最後に、私の作品にはなりますが、このサイドチェインコンプをかけて作成したオリジナル曲がありますので、参考までにお聴きくださいませ。

Aメロでは、今回と同じ柔らかい音のカーペットレイヤーが、

サビでは、シャープな音のシンセが、サイドチェインコンプがかかった状態になっています。

それにしても、私のボーカルは下手ですね。聴き苦しくてすみません。ちゃんと自覚しております。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。