前回、モードスケールについて解説しました。

イオニアン、ドリアン、フリジアン、リディアン、ミクソリディアン、エオリアン、ロクリアンです。

それについては前回にて詳しく解説していますので、読んでみてください。

【モードスケール】とは何? 使えば、今までにないサウンドを演出! – GoronyanのDTMマインド~音楽と日常のこと (thegoronyan25.com)

今回は、その中のフリジアンモードにて曲を作ったことがありますので、それを解説させていただきます。

フリジアンモードとは、ハ長調の音階で言いますと、

ミファソラシドレミ、になります。基準の音がミになり、トニックのコードがEmになります。

マイナーモードの一つで、マイナーコードと同義のエオリアンモードよりもさらに暗い雰囲気のスケールになります。

ダイアトニックコードを並べますと、

Em(T)、F(SD)、G(D)、Am(SD)、Bm-5(D)、C(T)、Dm(D)

Tはトニック、Dはドミナント、SDはサブドミナントを示します。実はモードスケールについて、トニック、ドミナントなどの記述があるものをネットにて見つけることができませんでしたので、これは私の推測にはなるのですが、コードの関係性からおおよそ当たっているとは思われます。

フリジアンモードの曲を作る場合、主となるコードEmを先頭に持ってきましょう。そして、最後のエンディングでもEmでしめます。

今回は、洋楽の雰囲気を出すため、シンプルな構成の循環コードにしました。循環コードから初めから最後まで続いています。

Em(T)→Am(SD)→Dm(D)→G(D)

それぞれのコードが2小節で、循環しています。Gの次はEmになります。

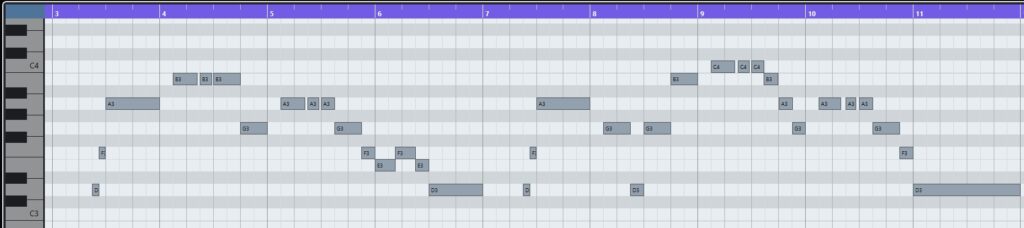

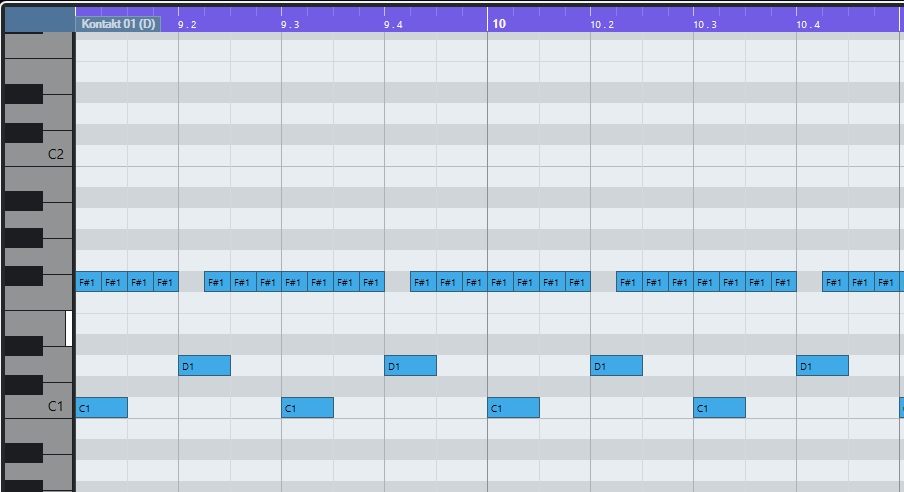

Aメロ↓

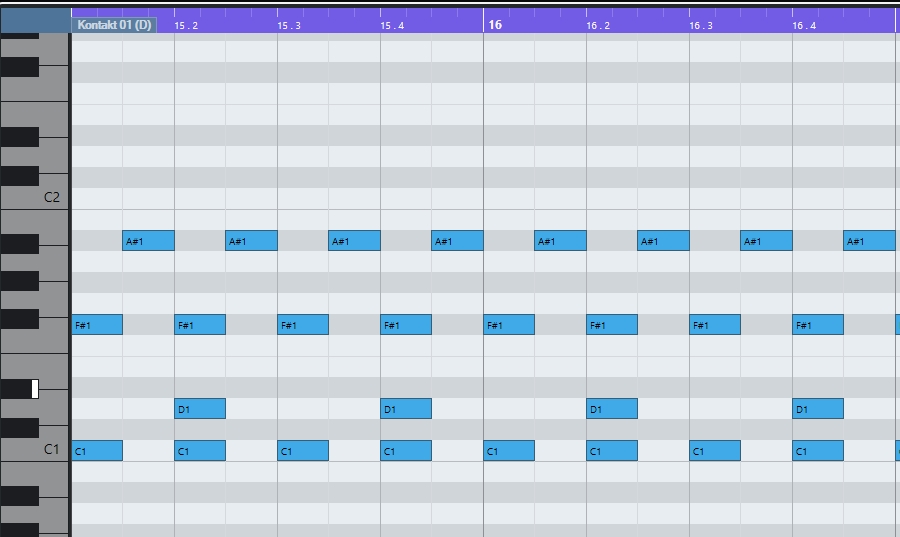

Bメロ↓

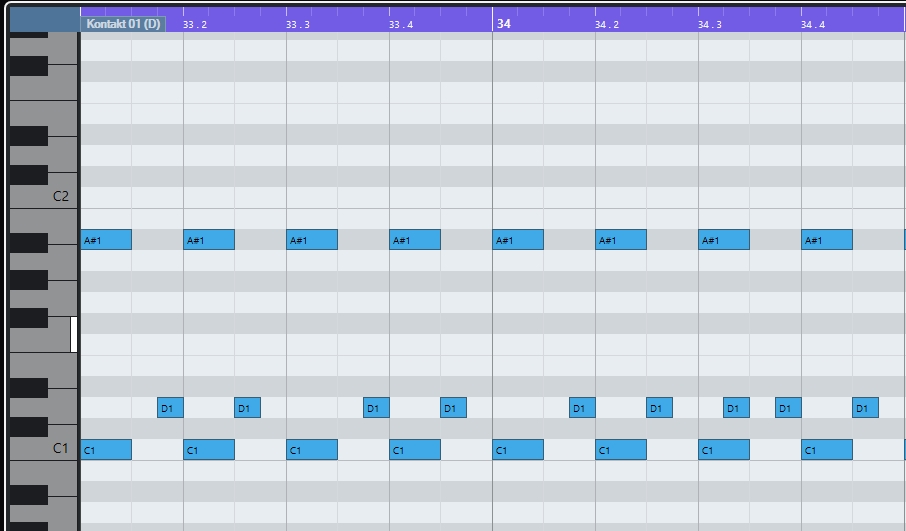

サビ↓

メロディーは基本的には、DAWソフトでドラムとコードなどのカラオケを鳴らした状態で、鼻歌で歌ってみて、そこから作ることが多いです。

メロディーと最初と最後、また長く伸ばす音などをコードの構成音にすれば、うまくなじみます。

DTMとしての工夫点としまして、

①「I WANT TIME」と歌うところで、同じようにブラスを合わせて入れていること。

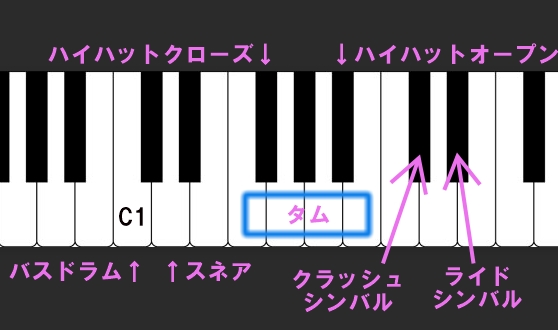

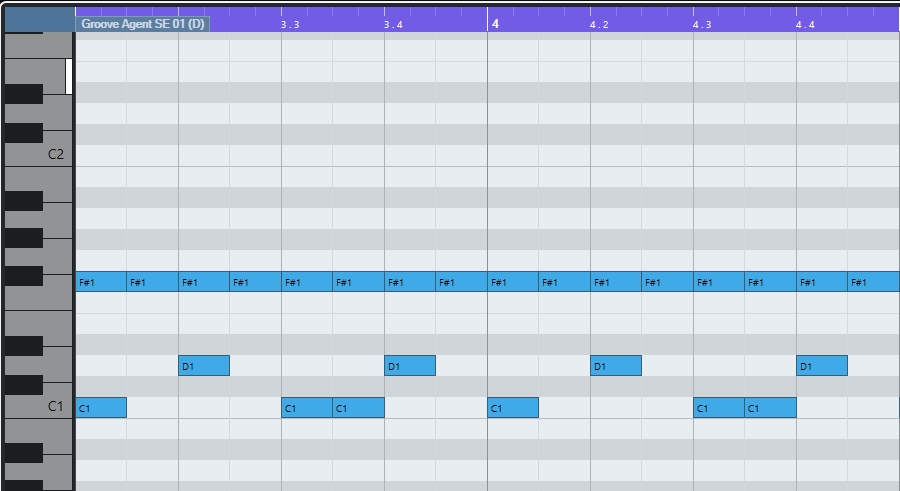

②イントロ、Bメロ、サビで、ハイハットを16分音符刻みで機械的に入れていて、左右で交互に鳴らしていること。Aメロ部分では中央に8分音符刻みで入れています。

③サビで、「ウー」というコーラスを左右に2つ配置させていること。ボーカルの方に歌ってもらっています。

④エレキギターのワウを使っていること。

⑤機械的で打ち込み的な雰囲気を出すため、クオンタイズはピッタリ合わせていること。

などがあります。エレキギターのワウは、DAWソフトのアンプシミュレーターでワウを選び、ワウの入れ方については、リアルタイムでマウスで書き込んでいます。

なお、この曲を作るにあたって、参考とさせてもらった曲は、マイケルジャクソンの「Beat It」です。リズムとか物凄く似ています。ただ、完全に真似と思われないように、若干の変化を入れた感じです。

テイラースイフトの「We are never ever getting back together」をボーカロイドでカバーしたのが上の動画です。

こちらの曲も循環コードで通しています。

Cadd9→G→Dsus4→Em7

同じコード進行でも、メロディーの入れ方や、楽器編成を工夫することで、Aメロ、Bメロ、サビと、雰囲気を変えることができるというのを教えてくれます。

私はこの曲をカバーすることで、オリジナル曲「I WANT TIME」を作れたと自分では思っています。

他の人の曲をカバーすることは、自分だけが作っているのでは思いつかなかった様々なことの勉強になりますので、作曲に行き詰ったときは、是非ともカバーをして、自分にないものを吸収してください。