私のYouTubeのオススメに、音楽ガチ分析チャンネルのこの動画があったので、見てみたら、物凄く勉強になりました。

【音楽理論】「対位法」を20分で理解する~コードと対をなすメロディーの理論。音楽を”縦横”無尽に楽しむ秘訣!コード進行だけじゃ半分損してる⁉

という題名です。題名のつけ方も、物凄く計算されていて、ブログを書く私としては勉強になります。

「対位法」について私も、他の方が書いているブログなどで拝見して知っている程度で、実際のところその本を読んだこともありません。

音大で習う理論として、大きく①機能和声と②対位法があります。

①機能和声は楽譜を縦に見たコードの理論になります。

②対位法は楽譜を横に見たメロディーの重なりの理論になります。

機能和声は独学で分かっている人が多いのに対し、対位法は独学で学ぶことがとても困難な理論ということになります。

対位法はクラシック音楽で生まれた理論なんですが、そもそも現代のポップスなどの音楽にそれが必要なのかどうか? この動画では、今ではあまり使われずすたれた理論だと言っております。

現代の音楽では複数のメロディーが重なることがあまりないということですね。

ただし、オーケストラなどの大編成の音楽を作るのには必須とのことです。

現代のポップスでは、ベースにコードが乗り、それにメロディーが乗っています。

ジャズで例えますと、ウッドベースとピアノの伴奏で、サックスのメロディーが乗っているというケースですね。

ベースとピアノが伴奏で、メロディーが主役ということです。

それに対して対位法の思想では、重なるパートがそれぞれソロのメロディーを奏でると考えられるようです。

例えるならば、弦楽四重奏のようなケースです。

第一バイオリン、第二バイオリン、ビオラ、チェロで編成されます。

この場合、あるときは第一バイオリン、あるときは第二バイオリン、あるときはビオラ、あるときはチェロというように、曲の部分により誰が主役になっても構わないというような感じですね。

この動画では、対位法にはコード進行の概念がもともとなかったと説明されています。コードは複数のメロディーの重なりによって偶然生まれるものと考えられています。

クラシック音楽でも、対位法だけで作られた曲ばかりではなく、機能和声と複合されて作られている曲も多いとのことです。

現代では、対位法だけで音楽を作る機械はほとんどないとのことですが、上手なハモリを入れるときや、メインメロに対して通称「オカズ」と呼ばれるサブのメロディーを入れるとき、に、この対位法は役に立ちます、と動画では解説されています。

厳格対位法と呼ばれるクラシック音楽のものは、現代の曲ではほとんど覚える必要はないと言っております。

要点や発想を取り入れることで、今の音楽にも役に立ちます。

複数のメロディーを、それぞれ独立したものとして聴かせることが重要です。複数のメロディーが音程を上がったり下がったりする行為を、皆が合わせることは対位法的にはNGになります。

片方が上がれば、もう片方は下がるなど、メロディーラインを一杯からめあわせる、ことが対位法のゴールです。

そのために、

①メロディーの反行

②対蹠的なリズム

①メロディーの反行は、片方が上がれば、片方が下がるというようなメロディーのことです。

②対蹠的なリズムは、二つの旋律がお互いリズムをおぎないあって動くということです。

文章でいくら見てもピンと来ないのですが、動画でしたら楽譜と音楽を聴くことにより、感覚的に理解できますね。

その点は文章が負けているかもしれません。ただ、内容を読み返したりする作業は文章が勝っているかもしれませんね。

対蹠的なリズムでは、ある片方が止まったり伸ばしたりしているときに、もう片方が動くという考えです。

人が会話するときに、二人が同時に別のことを話していると、何を言ってるのか分かりません。一人が会話終われば、もう一人が会話を始めるというような、漫才でいうかけあいのような感じです。

今回は、YouTubeで発見した音楽の動画が素晴らしかったので、自分なりの解説も少しだけ加えてブログにしてみました。

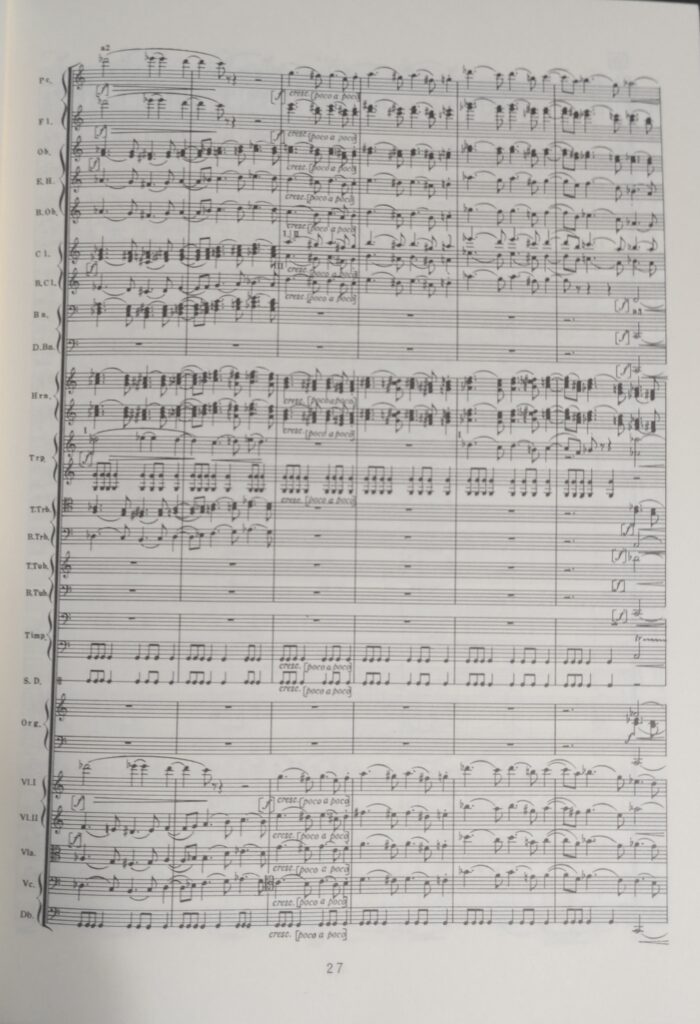

もしあなたがクラシック音楽のような対位法を身につけたいのなら、対位法の教科書を習うより、クラシック音楽の複数のパートがあるスコアを見た方が有益だと私は思います。

30代のとき、クラシックの楽譜をパソコンに入力して音を出して、ホームページでアップしていました。

私がこれまで入力した楽譜のうち、オススメなのが以下です。

①ヴィヴァルディの四季、ヴァイオリン協奏曲

①は小学生でも知っている「春」の曲の他、全部で12曲ありますが、有名な曲がいくつかあるので親しみやすいです。

ヴァイオリン協奏曲と言えば、ヴァイオリンが主役となり、その編成をオーケストラなどでするケースが多いのですが、この曲は基本的には、ヴァイオリンと弦楽四重奏になります。パートがあまり多くないので、クラシックの打ち込みなどされたことが初めての方はまずこちらをオススメします。

DTMならこれを全部音符で入力するだけで、小編成の弦楽四重奏はこうやって作るんだということが理解できたりします。

②ホルストの「惑星」のジュピター(木星)とマーズ(火星)

②ホルストの「惑星」はオーケストラの楽譜になります。入力するだけで20時間以上かかるかもしれません。ただ、それを入力した後での、あなた自身のオーケストラ曲の作り方について、物凄く上達することは、ほぼ間違いありません。

私自身が、間違いなく、この曲のオーケストラスコアをDTMで入力した証拠として、私の以下の動画を紹介させていただきます。

この動画には明らかな間違いが一か所あります。次回のブログでは種明かしをします。次回のブログまでにコメントなど頂けると嬉しいです。「間違いは〇〇です。ブログのテーマで●●を取り上げてください」など書いていただけると、当たった方のご要望にお応えさせていただきます。

この曲は言わずと知れた平原綾香さんの「Jupiter」の元ネタとなっている曲です。

今回は、久しぶりにDTM、や、音楽理論について書きました。